2025.10.14

精神障害による労災事故が過去最多を更新!企業ができる対策3選

1 数字が語る「労災補償状況」の現在

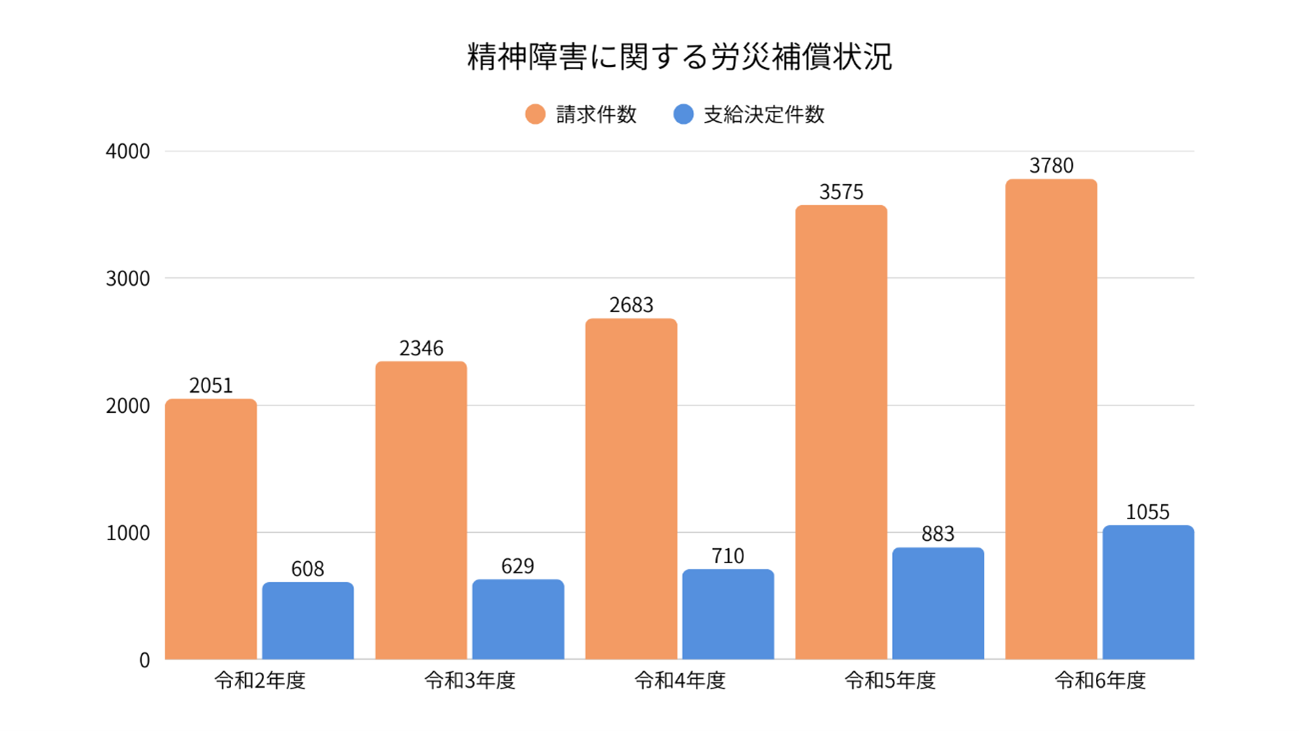

2025年6月に厚生労働省が公表した「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害による労災補償の請求件数と支給決定件数が過去最多となりました。

令和6年度の精神障害に関する労災補償の請求件数は3,780件、支給決定件数は1,055件となり、これは前年度に比べ、請求件数は205件、支給決定件数は172件の増加で、4年連続の過去最多更新です。

令和2年度からそれぞれの件数を振り返ってみると、次のような推移を示しています。

(厚生労働省発表 令和6年度「過労死等の労災補償状況」)より

2 カスハラの影響も深刻に

精神障害の労災請求が増加する背景には、長時間労働やパワーハラスメントに加え、カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という。)の問題もあります。

令和6年度の統計では、支給決定された精神障害のうち、カスハラに起因する件数が108件と前年を上回り、セクシャルハラスメントの件数を超えています。顧客や取引先からの理不尽な暴言や過剰な要求は、従業員の心に大きな負担を与えており、今や「仕方ない」では済まされない深刻な課題です。

3 経営リスクとしてのメンタルヘルス~カスハラ対応義務化~

従業員のメンタルヘルスは、単なる個人の健康問題にとどまりません。

長期間の休職や、退職、採用・教育などの人事コストの増大、さらには企業イメージの毀損など、経営に直結する重大なリスクといえます。

特に顧客対応の現場では、「どこまで対応すべきか」の線引きがあいまいになりがちで、従業員が孤立しやすいのも現状です。

2025年6月4日には、雇用主に対してカスハラ対策を義務付ける『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律』が可決・成立されました。

どのような指針となるかは今後予定されている発表により明らかになりますが、経営者としてはカスハラ対策義務化に向けて対策を進める必要があります。

4 労災事故を防ぐために経営者として、いま取り組むべきこと

業務を原因とする精神疾患や、カスハラによる従業員の傷病は、怪我などに比べて一見分かりづらいため、認識しづらい経営上のリスクといえます。

一方で、認識しづらいとはいえ、企業にとっては「知らなかった」では済まされない問題です。

早めに対策をとることで、労災事故を防ぎ、従業員を守ることに繋がります。

特に、以下3つの点は優先したい取り組みです。

(1) 方針の明示と内外への周知徹底 ― 安全配慮義務の基盤構築

企業は労働契約法第5条に基づき、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。ハラスメント対策の第一歩は、この義務を果たすための明確な意思表示です。

法的要請と具体的措置

- 就業規則への明記: 「いかなる形態のハラスメントも許さない」という基本方針を宣言するだけでなく、パワハラ、セクシャルハラスメント、そしてカスハラの定義を具体的に示し、パワハラ、セクハラ、他社へのカスハラが懲戒処分の対象となること等を速やかに就業規則に明記します。これにより、企業の断固たる姿勢を法的な規範として社内に確立します。

- 内外への方針の公表: 社内イントラネットや社内報での経営トップからのメッセージ発信はもとより、企業の公式ウェブサイトや事業所の受付等、顧客の目に触れる場所に、カスハラに対する企業方針(例:「従業員の人格を否定する言動や威圧的な要求には応じかねます。場合によっては警察に通報いたします」)を掲示することが有効となります。これは、不当な要求を行う顧客への抑止力となると同時に、従業員にとっても会社の指針を拠り所として顧客に対して毅然とした対応をとることが容易になる施策であるといえます。

(2) 現場対応能力の向上と組織的エスカレーション体制の構築

ハラスメントは現場で発生します。そのため、従業員一人ひとりが対応の初期段階を担える知識を持つこと、そして一人で抱え込まずに組織として対応できる仕組みを構築することが、被害の拡大を防ぐ鍵となります。

実効性のある体制構築

- 実践的な研修の実施: 単なる知識のインプットに留まらず、過去の事例を基にしたケーススタディや、暴言・威圧への具体的な切り返し方を学ぶロールプレイング研修を定期的に実施することが望ましいといえます。特に管理職に対しては、部下から相談を受けた際の適切な傾聴方法や、二次被害(相談したことによる不利益な取り扱い等)を防止するための対応について、より高度な研修が求められます。

- 対応マニュアルの策定と周知: 「どのような言動がカスハラにあたるか」という判断基準から、「対応を打ち切り、上長へ引き継ぐ具体的なタイミング」、「警察や弁護士へ相談すべき事案のレベル」までを具体的に定めた対応マニュアルを策定し、全従業員がいつでも参照できるような施策を行うのが望ましいといえます。

- 相談・報告ルートの確立: 直属の上長だけでなく、人事部やコンプライアンス室など、複数の相談窓口を設置します。相談者が不利益な取扱いを受けることのないよう、プライバシー保護の徹底と不利益取扱いの禁止を明確に規定し、安心して声を上げられる環境を整備することが望ましいでしょう。

(3) 従業員のメンタルヘルス・ケア体制の多層的整備

ハラスメント対策は、未然防止(一次予防)、早期発見・早期対応(二次予防)、そして発生後のケア(三次予防)という多層的なアプローチが不可欠です。

予防段階に応じた具体的施策

- 一次予防(未然防止): 労働安全衛生法に基づくストレスチェックを行いましょう。ストレスチェックで重要なのは、その集団分析結果を活用し、高ストレス部署の労働時間や業務負荷を見直すなどの職場環境改善に繋げることです。これにより、ハラスメントが発生しにくい健全な職場風土を醸成します。

- 二次予防(早期発見・対応): 産業医や保健師、社外のEAP(従業員支援プログラム)機関と連携し、従業員が匿名性を保ちながらでも気軽に専門家へ相談できる体制を構築します。特に顧客対応が多い部署の従業員に対しては、定期的な個別面談を実施し、上長や人事が心身の変調の兆候を早期に察知できる仕組みが有効です。

- 三次予防(事後ケアと職場復帰支援): ハラスメント被害を受けた従業員に対しては、直ちに専門の医療機関への受診を促すとともに、必要に応じて業務内容の一時的な変更や配置転換を検討します。精神的な不調により休職に至った場合は、主治医や産業医と連携しながら、復帰に向けた詳細な職場復帰支援プランを策定し、再発防止策を講じた上で、円滑な復帰をサポートするのが望ましいでしょう。

5 見えにくい問題だからこそ、事前の対策で従業員を労災事故から守りましょう

精神障害による労災事故は、「うちは大丈夫」と思っていても、どこの企業でも起こりうる問題です。問題が表面化するのは突然であり、気付いた時には深刻な状況に陥ってしまうおそれもあります。

そのため、従業員が安心して働ける職場づくりのために、経営者は事前の対策をとることが大切です。企業方針を明確にし、それぞれの現場に合った社内体制を整えていきましょう。