2025.10.09

解雇とは?解雇の種類と経営者が知っておくべきポイントについて解説!

菅原 崇

弁護士私は、(株)明治で10年以上勤務した後、事故で重度の障害を負ったため、退職して司法試験に挑戦しました。こうした経緯から、それまでの職務経験を活かした民事交渉案件や刑事弁護を得意としております。企業法務や不動産、遺産相続などの弁護活動も精力的に行っていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

1 解雇とは?

(1) 法律上の定義

「解雇」とは、使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了をいいます。

「解雇」という言葉を用いないとしても、事実を客観的に見て、上記の定義に当てはまる場合は、解雇と判断されます。

(2) 解雇に関する法律の定め

解雇に関するもっとも基本的な規定は、民法627条1項です。

民法627条1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法上は、使用者は、雇用の期間を定めなかったときは、いつでも、特に理由がなくとも2週間の予告期間を置けば、労働契約を解約できると定められているのです。また、雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約の解除をすることができます(民法628条)。

しかし、民法の規定をそのまま適用してしまうと、労働者は職を失い、収入を失います。収入がなくなれば、生活がままならなくなることもあるでしょう。

このように、解雇により、労働者は多大な影響を受けます。

このような労働者への影響を軽減するため、労働基準法、労働契約法に解雇に関する規定が置かれ、簡単には解雇ができない制度となっています。

まず、労働基準法20条1項本文では、予告期間を30日に延長することが原則となっています。また、30日前に予告をしないときは、平均賃金の30日分の予告手当を支払うか、予告期間の日数と予告手当の日数を合計して30日以上とすることが求められています。

労働基準法20条1項本文

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。 三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

また、労働契約法では、次のように定めて、解雇を行うことができる場合を制限しています。

労働契約法16条:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。

後ほど詳しく説明しますが、懲戒処分として行う解雇も、法律上制限されています。

2 解雇の種類と手続について

(1) 種類

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒処分としての解雇があります。

① 普通解雇

労働者の勤務成績、業務命令への対応、職場環境への影響などを考慮して、労働契約の継続が困難な時に行う解雇であり、法律上、解雇の有効性を判断する要件が定められています。

【具体例】

・勤務成績が著しく悪く指導を行っても改善の見込みがない

・健康上の理由で長期にわたり職場復帰が見込めない

・著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じさせ改善が見込めない

② 整理解雇

会社の経営悪化により人員整理を行うための解雇です。主に会社の都合による解雇ですので、普通解雇より厳しく解雇の有効性が判断されます。

③ 懲戒解雇

従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに、懲戒処分として行う解雇です。就業規則に、懲戒処分の内容として、諭旨解雇・懲戒解雇と段階を分けて定めている会社も多いかと思います。懲戒処分として解雇するためには、就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。

(2) 手続

以下では、一般的に問題となる普通解雇・懲戒処分としての解雇の手続について説明します。

① 普通解雇の場合

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労基法20条1項本文)。これを、解雇予告義務といいます。解雇予告の日数は、平均賃金1日分を支払った日数だけ短縮することができます(労基法20条2項)。

なお、解雇予告義務については、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」には適用除外となります(労基法20条1項但書)。もっとも、適用除外を受けるためには、労働基準監督署長の除外認定を受ける必要があります(労基法20条3項)。

また、労働者から退職の事由(解雇の理由を含む。)を記載した解雇理由証明書の交付を求められた場合には、遅滞なく交付しなければなりません(労基法22条1項)。解雇理由証明書には、解雇理由を具体的に記載する必要があります。解雇理由証明書の書式は、厚生労働省のホームページで公開されていますので、ご参照ください。

② 懲戒処分としての解雇の場合

懲戒解雇の場合であっても、原則として普通解雇の場合と同様に解雇予告手当が必要となります(労基法20条1項本文)。つまり、「労働者の責めに帰すべき事由」に該当する場合に、例外的に即時解雇ができるに過ぎません(同項但書。なお、懲戒事由該当性があれば直ちに「労働者の責めに帰すべき事由」に該当する訳ではないことにも注意が必要です。)。

さらに、懲戒処分としての解雇の有効性を労働者から争われることに備えて、懲戒処分の理由・内容・処分日を明記した書面を交付する、処分に対する弁明の機会を設けるといった適正な手続が担保されている必要もあります(労契法15条)。

3 解雇と自主退職の違い

(1) 自主退職とは

これまで、使用者からの一方的な申し出により労働契約を終了させる「解雇」について説明してきました。これと反対に、労働者からの一方的な申し出により労働契約を終了させることを「辞職」といいます。また、労働者と使用者との合意に基づき労働契約を解約することは「合意解約」といいます。

一般的には、「辞職」と「合意解約」をあわせて「自主退職」「自己都合退職」などと呼ぶことが多いのではないでしょうか。この記事では、「自主退職」という言葉を使って説明していきます。

自主退職の場合は、労働者が自らの意思で労働契約を終了するため、使用者側に解雇のような制限はありません。また、労働者自身の転職・転居・結婚等個人的な理由で退職を申し出る場合、使用者側がこれを受け入れれば、特に問題が生じることはないでしょう。

(2) 退職勧奨(自主退職を勧める場合)の注意点

では、使用者が労働者を解雇する手続をとる前に、労働者に対し自主退職をするよう勧めることはできるのでしょうか。

使用者が労働者に対して自主退職を勧める行為を、退職勧奨と言います。退職勧奨は、基本的に自由に行うことができます。

もっとも、労働者を長時間拘束し、懲戒解雇や刑事告訴をほのめかして退職を強要した場合、これによりした労働者の退職の意思表示は取消しの対象となり得ます。また、対象となる労働者に長時間の働きかけを長期間に渡り繰り返す、無意味な業務を割り当てるなどの嫌がらせや名誉感情を不当に害する言辞を伴って退職を促すなどの行為も、労働者の意思を尊重したものではないと判断される可能性があります。

このように、自主退職は、解雇のような厳密な手続なく労働契約を終了させることのできる手段ではありますが、労働者に対する働きかけには、細心の注意を払う必要があります。

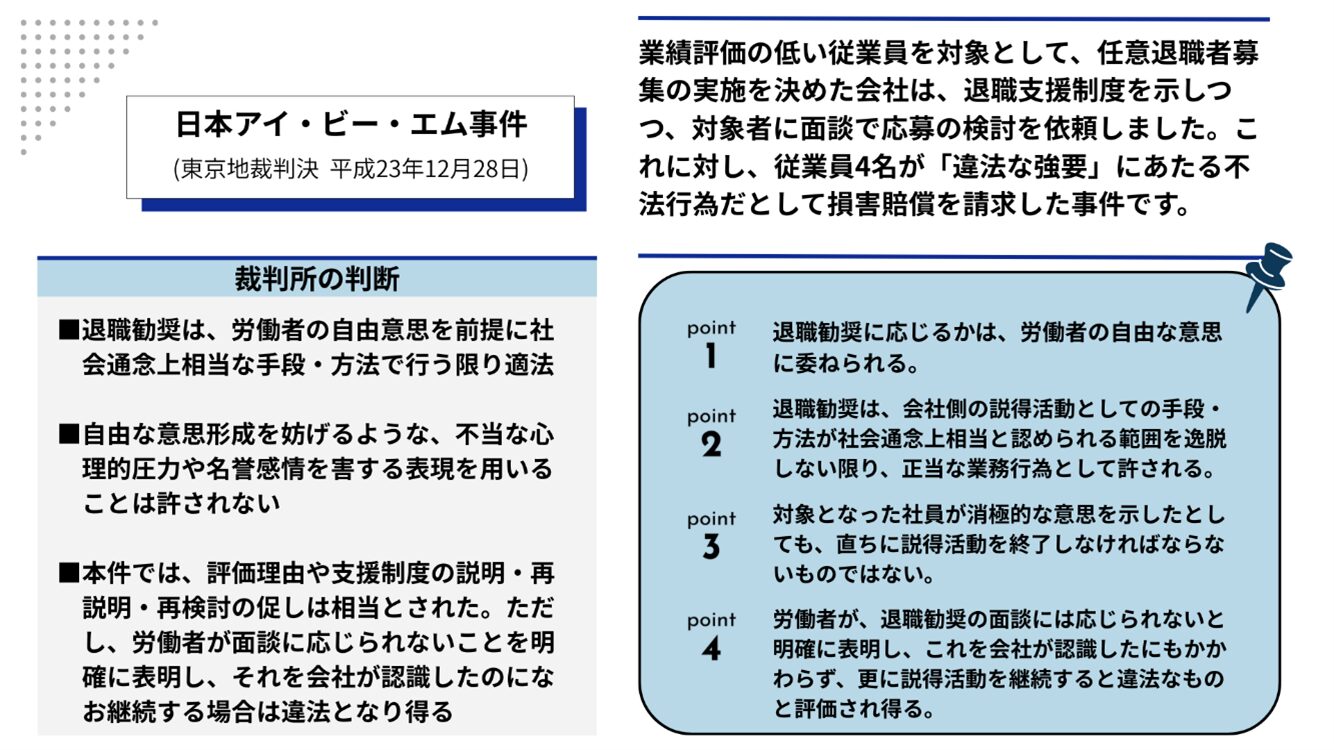

〔日本アイ・ビー・エム事件〕東京地判平成23年12月28日(労経速2133号3頁)

【退職勧奨の違法性の判断基準】

退職勧奨は、勧奨対象となった労働者の自発的な退職意思の形成を働きかけるための説得活動であるが、これに応じるか否かは対象とされた労働者の自由な意思に委ねられるべきものである。したがって、使用者は、退職勧奨に際して、当該労働者に対してする説得活動について、そのための手段・方法が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱しない限り、使用者による正当な業務行為としてこれを行い得るものと解するのが相当であり、労働者の自発的な退職意思を形成する本来の目的実現のために社会通念上相当と認められる限度を超えて、当該労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、又は、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることによって、その自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為ないし言動をすることは許されず、そのようなことがされた退職勧奨行為は、もはや、その限度を超えた違法なものとして不法行為を構成することとなる。

(ア) 本件では、被告は、退職勧奨の対象となる社員に対し、当該社員が退職勧奨の対象となった理由を説明したり、また、本件企業文化を標榜する被告に現状のまま在籍した場合には低い評価を受けることとなるがそれに甘んずることなく更なる業務改善に努めることが要求される旨認識させたりする一方で、特別支援プログラムが立案された経緯や、充実した退職者支援の具体的内容を詳しく説明し、退職勧奨に応じるよう説得することとなる(その説得活動そのものは何ら違法なものではない。)。

業績不振の社員がこうした退職勧奨に対して消極的な意思表示をした場合、それらの中には、これまで通りのやり方で現在の業務に従事しつつ大企業ゆえの高い待遇と恩恵を受け続けることに執着するあまり、業績に係る自分の置かれた位置付けを十分に認識せずにいたり、業務改善を求められる相当程度の精神的重圧(高額の報酬を受ける社員であれば、なおさら、今後の更なる業績向上、相当程度の業務貢献を求められることは当然避けられないし、業績不良により上司・同僚に甚だ迷惑をかけている場合には、それを極力少なくするよう反省と改善を強く求められるのも当然である。)から解放されることに加えて、充実した退職支援を受けられることの利点を十分に検討し又は熟慮したりしないまま、上記のような拒否回答をする者が存在する可能性は否定できない。また、被告は、退職者に対してほとんど利益を提供しない企業に比べて充実した退職者支援策を講じていると認められ、また、被告自身もそのように認識しているがゆえに、当該社員による退職勧奨拒否が真摯な検討に基づいてなされたのかどうか、退職者支援が有効な動機付けとならない理由は何かを知ることは、被告にとって、重大な関心事となることは否定できないのであり、このことについて質問する等して聴取することを制約すべき合理的根拠はない。

(イ) そうすると、被告は、退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、それをもって、被告は、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではなく、被告が、当該社員に対して、被告に在籍し続けた場合におけるデメリット(被告の経営環境の悪化のほか、当該社員の業績不良による会社又は上司・同僚らの被る迷惑が残ること、当該社員が待遇に相応した意識改革・業績改善等のための一層の努力を求められること等)、退職した場合におけるメリット(充実した退職者支援を受けられること、当該支援制度は今回限りであること、業績改善等を要求される精神的重圧から解放されること等)について、更に具体的かつ丁寧に説明又は説得活動をし、また、真摯に検討してもらえたのかどうかのやり取りや意向聴取をし、退職勧奨に応ずるか否かにつき再検討を求めたり、翻意を促したりすることは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した態様でなされたものでない限り、当然に許容されるものと解するのが相当であり、たとえ、その過程において、いわば会社の戦力外と告知された当該社員が衝撃を受けたり、不快感や苛立ち等を感じたりして精神的に平静でいられないことがあったとしても、それをもって、直ちに違法となるものではないというべきである。

当該社員が被告に対して退職勧奨に応ずることによる有利不利の諸事情を比較検討した上で退職勧奨に応じない選択をしたこと、更なる説明ないし説得活動を受けたとしても退職勧奨に応じない意思は堅固であり、この方針に変更の余地のないこと、したがって、退職勧奨のための面談には応じられないことをはっきりと明確に表明し、かつ、被告(当該社員の上司)に対してその旨確実に認識させた段階で、初めて、被告によるそれ以降の退職勧奨のための説明ないし説得活動について、任意の退職意思を形成させるための手段として、社会通念上相当な範囲を逸脱した違法なものと評価されることがあり得る、というにとどまると解するのが相当である。

4 正社員を解雇するには?

(1) 正社員とは?

日常生活や、会社の就業規則中では、「労働者」とは呼ばず、「正社員」「正規社員」「契約社員」「非正規社員」等の言葉で従業員を区別することが多くあるのではないでしょうか。

実は、上記の名称は法律上の用語ではなく、正確な定義はありません(※)。

この記事では、「正社員」を「期間の定めのない労働契約を締結している労働者」と理解して、話を進めていきたいと思います。

- 厚生労働省は、多様な働き方を推奨するため、「正社員」という用語を使って、解説を行っているようです。

(2) 正社員を解雇することの難しさ

これまで述べてきたとおり、現在の日本の法制度のもとでは、簡単には労働者を解雇できないようになっています。また、解雇は、労働者にとっては生活の糧を得る職を失い、経営者にとっては紛争が巻き起こる可能性があるという点でその影響は大きく、慎重に行わなければなりません。特に、正社員として労働契約を締結している場合の解雇は、一般的には就業規則等で定められた定年年齢まで働き続けることを前提に労働契約を交わしているため、労働者側から、大きな反発を受けることが予想されます。

経営者としては、紛争の火種となりうる手段はできる限り避けたいと考える一方で、勤務態度や業績が悪い労働者、職場の風紀を乱す、犯罪行為等を行った等の問題のある労働者がいる場合、会社や他の従業員を守るための経営判断として、労働者を解雇する決断を迫られることがあります。

以下では、特に正社員を普通解雇とするという場面について、その一般的な手順を確認していきます。

(3) 解雇権濫用法理について

使用者による解雇権の行使については、判例によって「解雇権濫用法理」が確立され、現在は労働契約法16条に規定されています。

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

このように、解雇理由があれば直ちに解雇できる訳ではなく、解雇が無効となる場合があるとされていることに注意が必要です。

この解雇権濫用法理は、①客観的に合理的な理由の存在と②解雇が社会通念上相当であることという2つの柱から構成されていると理解することができます。

① 客観的合理的理由

客観的合理性が認められる解雇理由としては、次のようなものが挙げられます。

本記事では、①の労働者側に起因する事由について説明します。

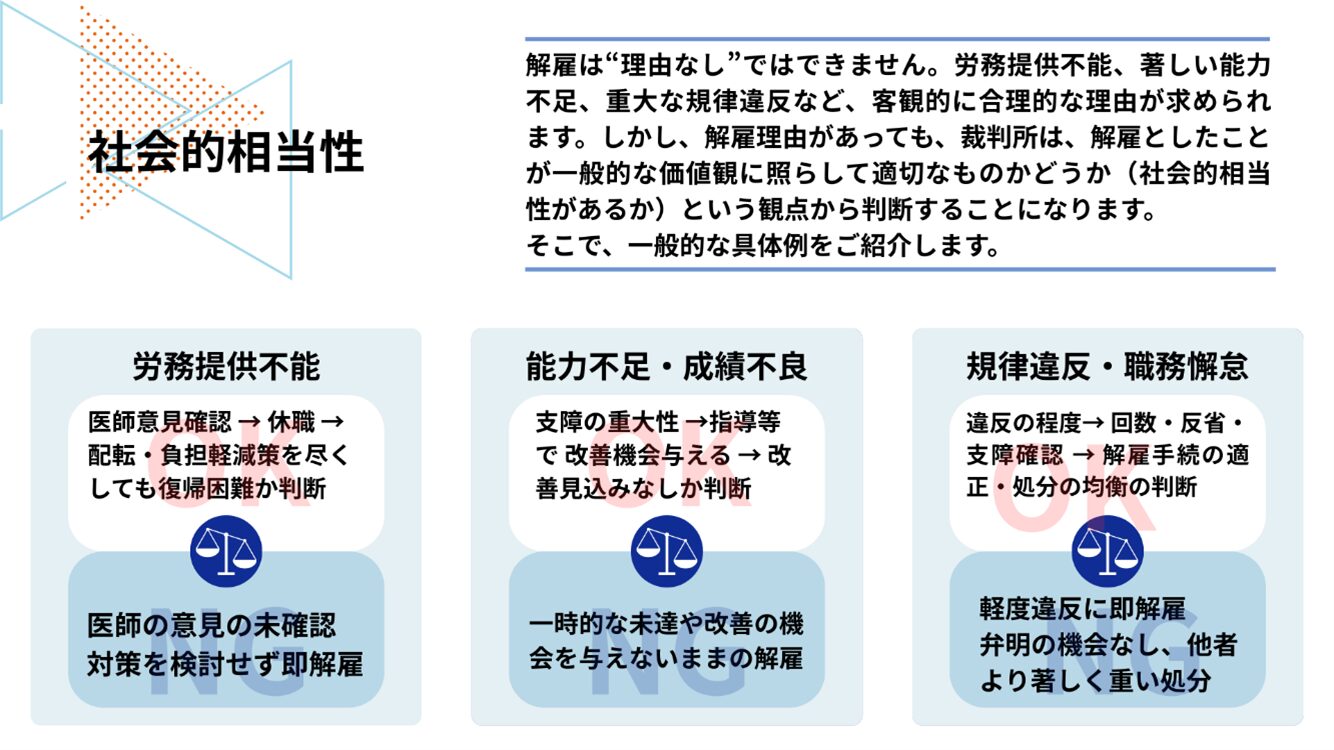

ア 私傷病による労務提供不能

労働者が業務上の傷病にかかった場合、その療養期間及びその後の30日は解雇が禁止されている(労基法19条1項本文)のに対し、業務外の傷病(私傷病)によって労働能力を喪失した場合には、合理的な解雇理由となり得ます。

もっとも、労働者に回復(復職)の見込みがあるのに解雇した場合や、休職・業務軽減などの解雇回避措置をとることなく解雇した場合には、解雇権の濫用等として無効と判断される可能性が高まります。

イ 能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性の欠如

能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性の欠如等も、解雇の合理的理由となり得ます。

典型的には、管理職や高度専門職等、職務を特定して採用された労働者が、期待された職務遂行能力を欠いていたような場合に認められています。

また、成績不良や勤務態度不良にもかかわらず、反省せずに改善が見られない場合なども、解雇を有効としている事例があります。

しかしながら、労働者が反省し、反抗的でない場合、裁判例は、能力不足や成績不良の程度が重大なものかどうか、改善の機会を与えたか、改善の見込みがないのか等について、具体的な事案に即して検討しています。

ウ 規律違反・職務懈怠

職場秩序に反する非違行為や職務懈怠(度重なる遅刻・早退・欠勤)も、解雇の合理的理由にあたります。具体的には、職場における暴言やセクハラ等、職場規律違反行為を有効とした例は多数存在します。また、業務命令違反については、普通解雇が有効とされた例も多数あり、その程度が重大な場合には、懲戒解雇も認められます。

② 社会的相当性

裁判では、合理的な解雇理由が存在しているとしても、その解雇事由に対して解雇を行うことが社会通念上相当か、苛酷にすぎないかという観点からも審査が行われています。また、他の労働者との均衡、手続の妥当性等も踏まえて、解雇を厳しく制限しています。

(4) 正社員解雇の手順

実際に社員を解雇することを想定して、手順を検討してみましょう。

① 対象となる正社員の問題行動を特定する

まずは、対象とする正社員の、いつの、どのような行為等が問題であったか、特定します。また、問題となる行為を裏付ける証拠があるかは非常に重要な点です。労働者に対して行った業務指示、業務改善命令、懲戒処分などの記録をきちんと保管しておくことは、非常に有益です。さらに、当該正社員との契約内容(職種の限定の有無、配転の可能性の有無等)についても、判断の前提として、把握しておく必要があります。

② 解雇事由に該当するかを検討する

客観的証拠及び当該正社員との契約内容を前提に、処遇を検討します。個別具体的な検討に基づいて、解雇以外の手段(業務改善命令や懲戒処分としてのけん責処分など)を選択すべき場合もあります。

解雇事由には、業務上のミスを何度も注意したが直らない(直さない)、無断欠勤が続く、業務命令に従わない、職場の風紀を乱した、酒気帯び運転で事故を起こしたなど様々なものがあります。このような解雇事由は、あらかじめ就業規則において、詳細に規定しておくべきです。そうすることにより、「あなたは、就業規則〇条〇項に該当し、就業規則〇条により懲戒解雇にする。」等と明確に伝えることができます。

③ 相当性が認められるかを検討する

解雇事由に該当する場合であっても、直ちに解雇が有効となるわけではありません。当該正社員を解雇することが「社会通念上相当」といえるか、きちんと吟味する必要があります。

例えば、該当の正社員に対し、業務指導を行ったか、それによる改善状況はどうであったか、当該正社員の勤務により、会社が具体的にどのような損害を被ったのかという点を検討すべきです。また、会社側としては、職種の変更や職場の変更等により、就労を継続する選択肢はなかったのか、本人とよく話し合い改善策等を講じたのかなど振り返ってみる必要があります。

また、本人の言い分を聞く機会を設けたかなど手続の相当性も確保しておく必要があります。

④ 自主退職による方法を検討する

会社が解雇事由該当性及び相当性を満たすと判断した場合でも、当該正社員がその効力を争うことは妨げられません。解雇の効力を労働審判や訴訟等で争われた場合には、これに対応するため、会社側は時間的・金銭的負担及び人員確保の負担を負うことになります。

このようなリスクを下げる方策として、退職勧奨により、当該正社員の自主退職による解決ができないか、検討することは有益です。なお、退職勧奨を行う際の注意点は、先に述べたとおり、不当な心理的圧力を加えたり、その名誉感情を不当に害するような言葉を用いたりしないように、よく注意する必要があります。

⑤ 法定の手続を踏んで解雇する

以上の検討の結果、解雇をするという判断に至った場合には、適切な手続を踏んで解雇を行います。

労働者を解雇するには少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当(平均賃金)を支払わなければなりません。(労基法20条1項)なお、解雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数分短縮されます。例えば15日分の平均賃金を支払えば15日前に予告すればよいことになります。

⑥ 参考判例、裁判例

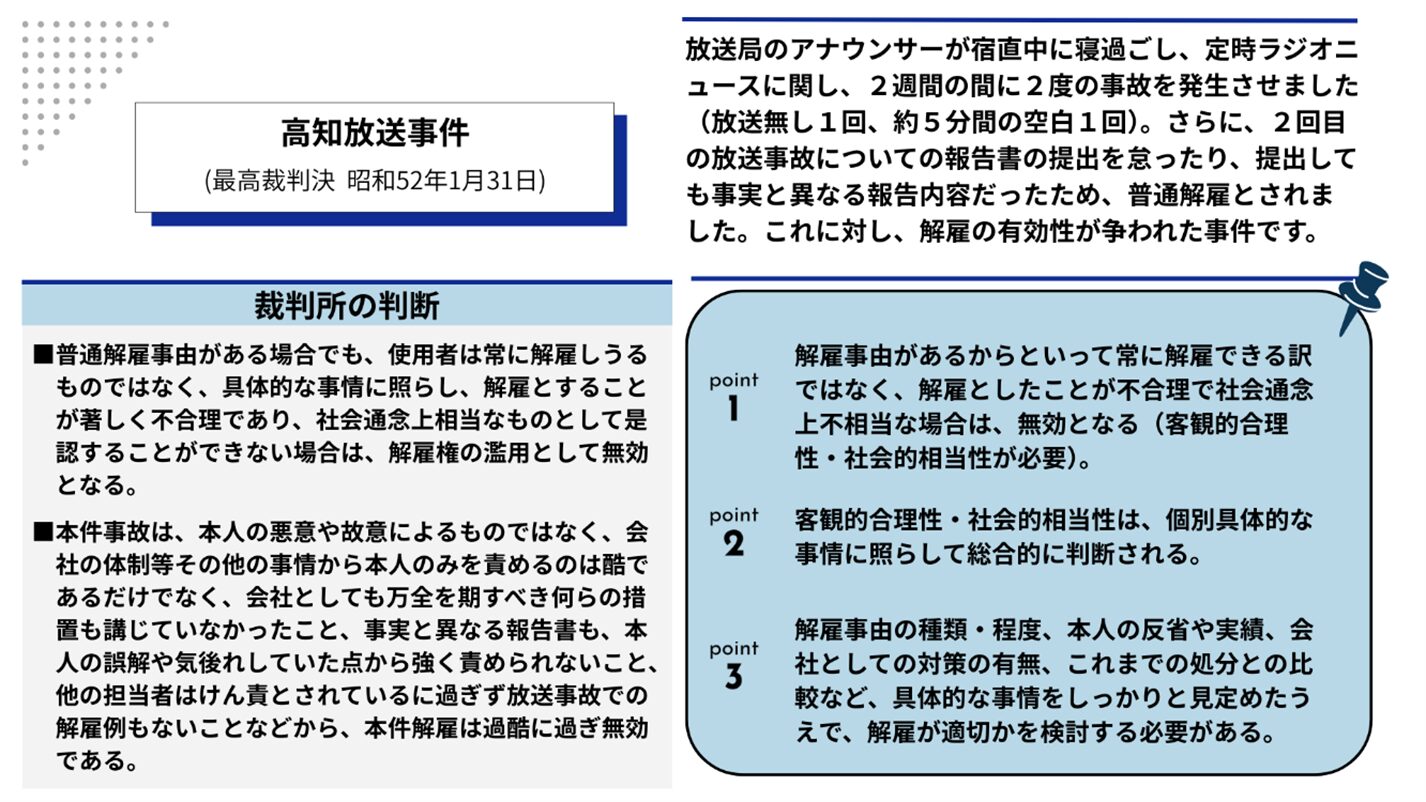

解雇権の濫用〔高知放送事件〕最判昭和52年1月31日(裁判集民120号23頁)

【概要】解雇としたことが合理性及び相当性を欠くとされたもの

アナウンサーが寝坊をして、2度、ラジオニュースの放送事故を起こしたところ、2度目の放送事故について事故報告を怠っただけでなく、後日求められた報告書に事実と異なる内容を記載した事案において、会社側は、アナウンサーを普通解雇処分としました。これに対し、裁判所は、普通解雇処分は権利濫用であり無効であるとの判断をしました。

判旨では、解雇無効と判断されるに至った事情として、故意に寝過ごしたわけではないこと、同様の業務にあたる別の従業員はけん責処分にとどまっていること、会社による事故防止策が取られていないこと等、様々な理由を挙げています。このように、会社にとって不利益な行為をした従業員であっても、解雇することは容易ではないということです。

【事案】

従業員Xは、会社Yの編成局報道部勤務のアナウンサーであったところ、(1)昭和42年2月22日午後6時から翌23日午前10時までの間ファックス担当放送記者と宿直勤務に従事したが、23日午前6時20分頃まで仮眠していたため、同日午前6時から10分間放送されるべき定時ラジオニュースを全く放送することができなかった(以下「第一事故」という。)、(2)また、同年3月7日から翌8日にかけて、前同様山崎福三と宿直勤務に従事したが、寝過したため、8日午前6時からの定時ラジオニュースを約5分間放送することができなかった(以下「第二事故」という。)、(3)右第二事故については、上司に事故報告をせず、同月14、5日頃これを知った部長から事故報告書の提出を求められ、事実と異なる事故報告書を提出した。

会社Yは、従業員Xの行為は就業規則所定の懲戒事由に該当するので懲戒解雇とすべきところ、再就職など将来を考慮して、普通解雇に処した。

なお、会社Yの就業規則15条には、普通解雇の定めとして、「従業員が次の各号の一に該当するときは、30日前に予告して解雇する。但し会社が必要とするときは平均賃金の30日分を支給して即時解雇する。ただし労働基準法の解雇制限該当者はこの限りでない。一、精神または身体の障害により業務に耐えられないとき。二、天災事変その他已むをえない事由のため事業の継続が不可能となったとき。三、その他、前各号に準ずる程度の已むをえない事由があるとき。」と定められていた。

【判旨】

Xの起こした第一、第二事故は、定時放送を使命とするYの対外的信用を著しく失墜するものであり、また、Xが寝過しという同一態様に基づき特に二週間内に二度も同様の事故を起こしたことは、アナウンサーとしての責任感に欠け、更に、第二事故直後においては卒直に自己の非を認めなかった等の点を考慮すると、Xに非がないということはできないが、他面、原審が確定した事実によれば、本件事故は、いずれもXの寝過しという過失行為によって発生したものであって、悪意ないし故意によるものではなく、また、通常は、ファックス担当者が先に起きアナウンサーを起こすことになっていたところ、本件第一、第二事故ともファックス担当者においても寝過し、定時にXを起こしてニュース原稿を手交しなかったのであり、事故発生につきXのみを責めるのは酷であること、Xは、第一事故については直ちに謝罪し、第二事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力したこと、第一、第二事故とも寝過しによる放送の空白時間はさほど長時間とはいえないこと、Yにおいて早期のニュース放送の万全を期すべき何らの措置も講じていなかったこと、事実と異なる事故報告書を提出した点についても、一階通路ドアの開閉状況にXの誤解があり、また短期間内に二度の放送事故を起こし気後れしていたことを考えると、右の点を強く責めることはできないこと、Xはこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段悪くないこと、第二事故のファックス担当者はけん責処分に処せられたにすぎないこと、Yにおいては従前放送事故を理由に解雇された事例はなかったこと、第二事故についても結局は自己の非を認めて謝罪の意を表明していること、等の事実があるというのであって、右のような事情のもとにおいて、Xに対し解雇をもってのぞむことは、いささか苛酷にすぎ、合理性を欠くうらみなしとせず、必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできないと考えられる余地がある。したがって、本件解雇の意思表示を解雇権の濫用として無効とした原審の判断は、結局、正当と認められる。

東京地判平成19年 9月18日

【事案】手続の適性も問題とされたもの

労働者は課長職として勤務していたが、部下や他の社員に対する誹謗中傷、私用メールの頻繁な送受信、経営陣への批判などを理由に解雇された。労働者は、解雇は解雇権の濫用であり無効であるとして、地位確認および未払賃金・賞与の支払を求めて訴えを提起した。

【判旨】

労働者に複数の服務規律違反が認められるとしつつも、解雇に至る手続として、会社は労働者の非違行為を1年以上前から把握していたにもかかわらず、事情聴取や注意処分などを一切行わず、「調査は終了」とのみ告げていた。その後、突然これらの行為を理由として解雇したことについて、「解雇事由に客観的合理性を欠き、社会通念上の相当性を欠く」と判断した。また、解雇に先立つ告知・弁明の機会も与えられていなかった点も重視され、結論として本件解雇は無効とされた。

5 解雇後に企業が気をつけるべきこと

(1) 解雇に伴う手続を速やかに行うこと

解雇により、労働者は様々な影響を受けます。会社としては、トラブルが発生するリスクを下げるため、各種手続を速やかに行うべきです。

① 雇用保険関係の手続

解雇した場合は速やかに雇用保険被保険者証と離職票を本人に交付します。

② 社会保険関係の手続

健康保険や厚生年金の資格喪失手続についても、退職の翌日から5日以内に行う必要があると定められています。

③ 住民税の手続

住民税についても、労働者自身で支払う方法に変更するなど、手続が必要です。

④ 解雇理由証明書

更に労働者から解雇理由証明書を求められた場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。なお、証明書には労働者の請求しない事項を記入してはなりません。

(2) 解雇後の秘密保持や競業避止等に関する取り決めを行う

労働者が従事していた業務によっては、会社の顧客情報や取引先の情報、会社の商品やノウハウなど、会社の経営上重要な意味を持つ情報にアクセスできる立場にある場合があります。また、労働者自身が、会社と同種の事業を立ち上げる可能性もあります。

そのような労働者が退職する場合には、会社にとって重要な秘密を利用され、会社が多大な不利益を被ることのないよう、秘密保持誓約書や競業避止義務に関する誓約書を取得しておくべきでしょう。

(3) 紛争に備え、証拠保全をする

解雇は使用者からの意思表示により一方的に労働契約を終了させるものですので、後日、解雇された労働者から会社に対して不当解雇、解雇無効の裁判、未払い残業代金の支払い請求等をされる可能性があります。

その場合に備えて解雇事由に関する資料(業務指示や業務改善命令に関する書面、労働者の業績を示す資料等)、解雇の手続に関する記録、賃金台帳等、解雇の有効性を裏付ける客観的証拠を残しておく必要があります。

(4) 就業規則等の見直しを行う

問題社員への対応を通じて、労働契約や就業規則の内容、労働時間の管理、指揮命令系統の整備、処分内容の公正性等、労働契約に関する問題が浮き彫りになる場合があります。これは、次に同様の事案が生じたときに、より適切に対応するチャンスですから、どのような点が問題となったかを精査し、整備、修正等を進めておくべきです。

6 問題社員の解雇に関する虎ノ門法律経済事務所の解決実績

(1) 解雇に関し紛争化した後にご相談いただく事例

特に中小企業に多い類型として、十分な検討を行うことなく労働者を解雇した結果、労働者側に弁護士がつき、内容証明郵便が会社宛に届いたり、労働審判を申し立てられた後に弁護士に相談されるケースが多く見受けられます。

この段階でご依頼を頂く場合、解雇に関する規程や手続、解雇の有効性を裏付ける証拠などが圧倒的に不足していることがほとんどです。

このようなケースでは、依頼者と共に、できるだけ会社が被る損害を最小化する方針を検討し、早期解決に努めてまいりました。

(2) 解雇する前にご相談いただき、円満に解決に至った事例

顧問契約を締結している企業から、解雇にすべきかどうかご相談を頂く場合、そのときの状況から、直ちにすべき対応や、収集すべき証拠などをご案内し、状況によっては、解雇ではなく合意退職の方向で進めるべきなど、適宜アドバイスを差し上げております。

これにより、大きな紛争に至ることなく、労働契約の終了を迎えることができております。

7 まずは弁護士にご相談ください”

会社を守るためにも、労働者を解雇する判断をする前に、その判断が適切か、より有意義な方法がないか等、専門家である弁護士に相談してはいかがでしょうか。

菅原 崇

弁護士私は、(株)明治で10年以上勤務した後、事故で重度の障害を負ったため、退職して司法試験に挑戦しました。こうした経緯から、それまでの職務経験を活かした民事交渉案件や刑事弁護を得意としております。企業法務や不動産、遺産相続などの弁護活動も精力的に行っていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

➊ 労働者側に起因するもの

例)労働者の労務提供不能や適格性の欠如、労働者の規律違反等に非違行為

➋ 使用者側に起因する経済的事由による解雇や整理解雇

➌ ユニオン・ショップ協定に基づく解雇