2025.09.02

解雇理由証明書とは? 弁護士がわかりやすく解説!

丸山智史

弁護士弁護士になる前は、法律事務員として10年以上の勤務後、金融機関に従事し、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格や社会保険労務士の資格を取得しました。

法律事務員や金融機関での職務経験から、契約に関するトラブルや借金のご相談、遺産相続、離婚・男女に関わる問題等、情熱を持って取り組んでおります。

1 はじめに

解雇した従業員から解雇の正確な理由を明確に知るために、解雇理由証明書の交付を求められることがあります。

解雇理由証明書とは、従業員の解雇の理由を証明した書面をいい、会社が従業員を解雇した時に交付します。

解雇理由証明書は、従業員から請求があった時のみ発行する書面です。そのため、従業員が請求しなければ、会社からは発行する必要はありません。

その一方で、解雇理由証明書の作成には、注意が必要です。

なぜ、従業員が解雇理由証明書の交付を求めるのか?

それは、解雇について何らかの不満を持っており、訴訟等の準備のために交付を求める可能性が高いのです。

後日、従業員が解雇の効力を争う訴訟等を起こした場合に、解雇理由証明書の内容や記載に不十分な点があると、従業員に交付した解雇理由証明書が違法と判断され、解雇自体の判断においても、会社側に不利な判断となってしまうことになりかねません。

また、解雇理由書証明書の記載には、労働基準法等により書くべき項目がルールとして定められおり、これに違反すると事業者に罰則が科されることもあります。

つまり、解雇理由証明書は、いろいろな意味で重要な書類ですから、ルールや書き方を正しく守ったうえで、従業員に交付しましょう。

そこで、ここでは解雇理由証明書の意味や注意点、書き方、会社側の注意点を説明します。

2 解雇理由証明書について

解雇理由証明書とは、会社が解雇した従業員に対して発行する書類であり、解雇の理由を証明した書面をいいます。

解雇理由証明書は、労働基準法第22条により、その交付が使用者に義務付けられています。

解雇した従業員に対して一律に交付する必要があるわけではなく、従業員から請求があった時に発行する必要があります(労働基準法22条2項)。

解雇理由証明書は、従業員から請求された後、「遅滞なくこれを交付しなければならない」(労働基準法第22条2項)とされているため、遅滞なく交付しない場合は罰則の適用があります。

遅滞なくとは、法律用語で「合理的な理由があればその遅れは許される程度の速さ」という意味ですが、解雇理由証明書の交付の際には、7日~10日程度には、従業員に交付したほうがよいでしょう。

参考:労働基準法第22条の規定

① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

・参照元: 「労働基準法第22条」の条文はこちら

3 解雇理由書と退職証明書

なお、解雇理由を証明する書類には、解雇理由証明書と退職証明書の2種類があります。

労働基準法では、解雇は30日前に予告することが原則です。

そのため、解雇理由証明書は、解雇を予告した日から退職日までの間に、解雇した従業員に対して交付する書面です。

重要なことなので、繰り返します。

解雇理由証明書は、解雇を予告した日から退職日までの間、つまり退職日までに、在籍している従業員から請求された場合に交付する書面です。

一方、退職証明書は、従業員が退職した日以降に、退職した従業員から請求された場合に交付するもので、退職の理由(解雇の場合は解雇理由)や在籍期間、在職中に担当した業務の種類、在職中の地位、賃金等を証明する書面です。

退職証明書は、退職が解雇によるものかどうかにかかわらず、請求された場合には交付する必要があります。

つまり、退職証明書は、すでに退職した従業員から請求された場合に交付する書類です。

4 解雇理由証明書の注意点

⑴ 従業員から請求されていない場合

解雇理由証明書は、従業員から請求されて初めて発行する義務が生じます。そのため、従業員からの請求がなければ、交付する必要はありません。

⑵ 解雇を予告した後に別の理由で退職した場合

解雇予告期間が終了する前に、解雇以外の理由によって従業員が退職した場合は、解雇理由証明書を交付する必要はありません。(労働基準法第22条2項但書)

例えば、

・解雇予告した後、従業員から退職の申し出があり、自己都合退職した場合

・解雇を予告せずに、解雇予告手当を支払うなどして即時解雇した後に、従業員が解雇理由を記載した証明書を請求してきた場合

上記の場合に使用者が従業員に交付するのは、「退職証明書」です。

使用者は、退職後に解雇理由の証明書の発行を求められた場合、労働基準法第22条1項により、解雇理由を記載した「退職証明書」を交付することが必要です。

「退職証明書」にも解雇理由を記載しますから、結局、解雇理由は「解雇理由証明書」・「退職証明書」に関わらず、使用者は、従業員に伝える必要があるということです。

⑶ 解雇してから2年以上経過した時

解雇理由を含む退職の証明書の請求権は2年で時効になるため、解雇した日から2年以上経過した場合は、発行する必要はありません。

⑷ 従業員から請求されたら、「遅滞なく」交付する必要がある

解雇理由証明書は、従業員から請求された後、「遅滞なくこれを交付しなければならない」とされています(労働基準法第22条2項)。

これは本来、解雇理由証明書や退職証明書は、従業員がこれから就職活動をするにあたって、交付が遅れた場合に従業員の転職を妨げる結果となる恐れがあるため、「遅滞なく」とされているものです。

なお、従業員が期限内の交付を求めてきた場合(1週間以内に交付を求めるなど)には、事業主は可能な限り従業員が設定した期限内に協力することが求められます。

⑸ 従業員が請求した事項のみを記載すること

証明書には労働者の請求した事項のみを記載すべきであり、労働者の請求しない事項は、後述する法定記載事項であっても記載しないでください。

使用者が従業員から解雇理由証明書の交付を求められたときは、

最初に、労働基準法22条に定められた証明事項のうち、従業員が具体的にどの項目についての証明を希望するのかを、まず確認すべきです。

⑹ 解雇理由証明書の請求期限

従業員が解雇理由証明書を請求できる期限は、解雇予告された日から退職日までの間です。

それ以外の期間に、従業員が解雇理由証明書を請求しても、使用者は応じる必要はありません。

(退職日以降は、「退職証明書」の発行を行うことになりますので、従業員から退職日以降の請求があった場合には、「退職証明書」でよいか従業員に確認してみましょう。)

⑺ 退職証明書の請求期限

退職証明書の請求期限は解雇日から2年です。解雇から2年が経つと、時効によって退職証明書の請求権が消滅します(労働基準法第115条、平成11年3月31日基発第169号)。

5 解雇理由書の書き方

解雇理由を証明する書類には、解雇予告期間中に発行する「解雇理由証明書」と、退職後に発行する「退職証明書」の2つの証明書があります。

それぞれの証明書の記載例をご紹介します。

⑴ 解雇理由証明書として交付する場合の記載事項

- 解雇を予告したこと

- 解雇理由

⑵ 退職証明書として交付する場合の記載事項

- 使用期間(在籍期間)

- 業務の種類

- 事業における地位

- 賃金

- 退職事由(自己都合退職、退職勧奨、解雇、定年退職等)

- 解雇の場合は解雇理由

6 解雇理由証明書を作成するときの注意点

⑴ 就業規則の条文と具体的な事実を記載する

厚生労働省の通達により、解雇の理由については具体的に示す必要があるとされています(平成15年10月22日基発第1022001号)。

就業規則で定める解雇事由に該当したことを理由とする解雇の場合は、該当する就業規則の条項の内容と、その条項に該当する具体的な事実を記載する必要があります。

- 悪い例 解雇理由:業務の指示・命令に対する違反

- 良い例 解雇理由:就業規則第〇条〇項〇号の「(就業規則の条項の 内容)」に該当したため

【就業規則第〇条〇項〇号に該当する具体的な事実】

【参考例】

・〇年〇月〇日に(具体的な問題行動の内容)を行ったこと

・〇年〇月〇日に(具体的な業務命令の内容)を貴殿に命じたが、貴殿が従わず、当社の業務に大きな支障を生じさせた

⑵ 全ての理由を網羅すること

特に、懲戒解雇の場合には、解雇理由証明書に解雇理由を記載する際、事前にその従業員に該当する解雇理由をすべて網羅して記載しておく必要があります。

これは、懲戒解雇の場合には、普通解雇の場合と異なり、「懲戒解雇の後に会社が別の解雇理由を付け足すことはできない」というルールがあるためです。

実際の裁判例においても、従業員を懲戒解雇した会社が解雇理由通知書に記載されていない解雇理由を後から付け足して主張した事例において、会社は後から付け足した解雇理由は懲戒解雇の理由にすることができないと判断されています(東京地方裁判所平成24年3月13日判決等)。

⑶ 解雇事由は、客観的に見ても合理的なものであること

従業員の解雇を判断する際には、

①従業員の不正行為が就業規則の解雇事由に該当かという問題

(従業員の不正行為の解雇事由の該当性の問題)

→客観的合理的な理由があるか

②そのことをもって解雇が相当だといえるかどうか

(解雇するほどの重大な不正行為であるか)

→社会的に見ても、解雇が相当な処分であるか

の2つの問題を検討する必要があります。

この2つの問題を検討するなかで、解雇理由書に解雇理由を記載するとしても、その理由のなかに「客観的合理的な理由」があるか、「社会通念上の相当性」を備えた解雇理由が含まれているかどうかを確認することは、最低必要であると思います。

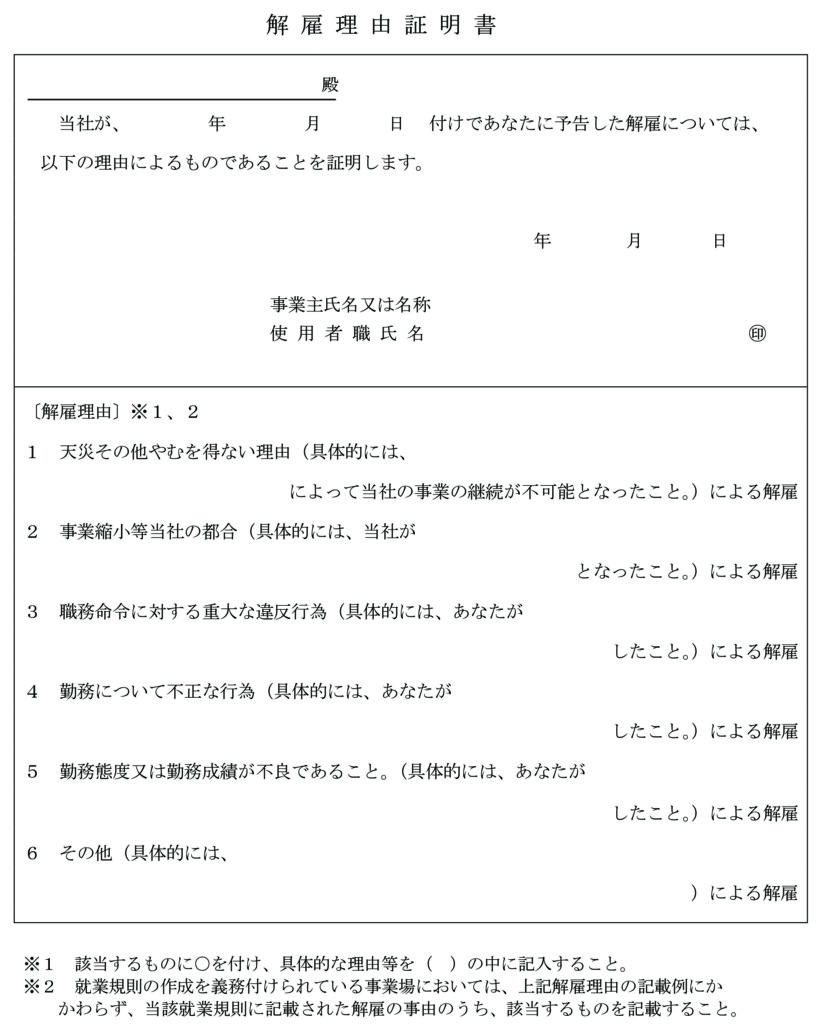

7 解雇理由証明書の記載例の説明

解雇理由書の記載例をご説明します。

・「 殿」には、解雇した従業員の氏名を記入します

・「当社が、 年 月 日付けあなたに予告した解雇・・・」には、従業員を解雇予告をした年月日を記入します

・「 年 月 日」には、解雇理由証明書の作成日を記入します

・「事業主氏名又は名称使用者職氏名」には、会社名、代表者氏名等を記入します

★ 解雇理由証明書に、会社の印鑑が必要か?

8 解雇理由証明書の請求回数について

行政通達では、退職時の証明については、証明を求める回数について制限はないとされています(平成11年3月31日基発169号)。

そのため、従業員は、退職証明書を紛失してしまった場合、既に再就職先に提出してしまった場合などには、会社に対して、改めて解雇理由証明書を請求できます。

それゆえ、使用者は、従業員に対して、退職証明書を交付したことを理由に、再度の発行を拒否することはできません。

9 試用期間中に解雇した場合について

最高裁の有名な判決で、試用期間については、解約権留保付きの労働契約が成立しているものと判断されたこと(最大判昭48.12.12民集27巻11号1536頁[三菱樹脂事件])もあり、使用期間中の従業員に本採用を拒否することも、既に成立した雇用契約を一方的に終了させるものとして解雇に当たります。

そのため、労働者は、試用期間中に解雇された場合であっても、会社に対して、解雇理由証明書を請求することができます。

それゆえ、使用者は従業員に対して、試用期間中に解雇されたことを理由として、解雇理由証明書の発行を拒否することはできません。

10 解雇理由証明書の請求手順

解雇理由証明書を請求する方法は、法律上定められていません。

そのため、理論上は、従業員は、使用者に対し、解雇理由証明書を口頭で請求することもできます。

ただし実務上は、「解雇理由証明書」とある以上、解雇理由証明書を書面で提出することになります。

従業員が解雇理由証明書を求める場合、多くの場合は従業員から解雇理由書の交付を求める旨の書面が届きます。

従業員から内容証明郵便で解雇理由書の交付を求める書面が届いた場合には要注意です。

内容証明郵便は、郵便局に書面記載した内容が証拠として残る郵便ですから、従業員側が訴訟を検討している場合が考えられます。

11 解雇理由証明書の注意点

解雇理由が抽象的不明確であれば、従業員側として、解雇が不当かどうかを判断することはできませんし、解雇を争うに当たっての方針も立てることができません。

そのため、解雇理由証明書の内容は、

・具体的に、明確に記載することを心がける

・根拠条項を指摘すること

・該当する事実関係を証明書に記載する

ことが重要です。

会社が解雇理由証明書を交付しない場合や解雇理由を具体的に明らかにしない場合には、従業員から当該事実を労働審判や訴訟において主張されてしまいます。

会社が解雇理由証明書を交付しない場合や解雇理由を具体的に明らかにしないことは、例えば、解雇理由が不十分であることを基礎づける事情となるでしょうし、解雇手続きに問題があることを示す事情ともなりえます。

つまり、解雇事由を争う訴訟や審判で、不利になってしまう可能性 があるということです。

解雇理由証明書は、従業員に解雇理由を伝えるための重要な書類です。

使用者側では、法令で求められる事項や解雇理由証明書を従業員に交付すべき趣旨を十分に理解したうえで、従業員に交付する前に、内容を専門家によく確認したうえで、交付するようにしましょう。

丸山智史

弁護士弁護士になる前は、法律事務員として10年以上の勤務後、金融機関に従事し、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格や社会保険労務士の資格を取得しました。

法律事務員や金融機関での職務経験から、契約に関するトラブルや借金のご相談、遺産相続、離婚・男女に関わる問題等、情熱を持って取り組んでおります。

結論から言えば、会社の印鑑がなくても、有効です。

ただ、解雇理由証明書のような正式な書面には、社判や代表者の印鑑を押印することが通常です。

また、会社の印鑑を押印することで、解雇理由証明書を偽造することも防げます。

解雇理由証明書の作成時には、会社もしくは代表者印を押印しましょう。

・〔解雇理由〕には、該当する解雇理由に〇をつけ、( )内に具体的な解雇の理由を記入します

(就業規則の解雇事由に該当したことによる解雇の場合は、就業規則の条文 の記載も必要です。)

※枠内に書ききれない場合は、別紙に記載して添付しても構いません。