2025.08.21

逆パワハラとは?認められる事例・対策・判断基準・正しい対処法とは?

小宮山 優樹

弁護士法律はしばしば難解で、文言や文の体裁も見慣れないものであることが多いです。しかし、日常生活には法律が広く深く関係しています。

私は、このようなギャップを少しでも埋められるように依頼者の皆様に対して、親切・丁寧を心がけ職務に取り組んでいく所存です。

1 逆パワハラとは?定義について解説!

(1) はじめに

一般にパワーハラスメント(パワハラ)といえば、上司が部下に対してする理不尽な仕打ちを想像します。それは、パワーハラスメントが職務上の地位の優越を背景になされることが一般的なイメージだからではないでしょうか。

直感的には理解できる言葉であるパワーハラスメントですが、実は、これまで、なにがパワーハラスメントに当たり、なにがパワーハラスメントに当たらないのかの判断は、非常に難しいものでした。

その理由は、パワーハラスメントという言葉が、法律上定義されることなく独り歩きして、必ずしも法律上の概念として内容や外延が確定されることがなかったためです。

本稿では、そのようなパワーハラスメントのなかから、特に「逆パワハラ」をテーマとして議論を整理していきます。

まず、その前提として、パワーハラスメントの定義を確認します。

(2) パワーハラスメントの定義

パワーハラスメントという言葉は、平成13年以降から広く認知されるようになりました(パワーハラスメント(パワハラ)は、岡田康子氏による造語とされています。同氏著『許すな!パワーハラスメント』(平成15年・飛鳥新社)では、「パワハラほっとライン」という名称の相談窓口が平成13年に設置されたという記述がみられます)。

このパワーハラスメントという概念を明確に定義する裁判例が現れるのは、平成20年代に入ってからのようです。

パワーハラスメントを明確に定義した裁判例では、例えば、次のような定義が示されています。

① 組織・上司が職務権限を使って、職務とは関係ない事項あるいは職務上であっても適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的負担と感じたときに成立するものをいう。

(東京地方裁判所判決 平成20年10月21日)

② この点,世上一般にいわれるパワーハラスメントは極めて抽象的な概念で,内包外延とも明確ではない。そうだとするとパワーハラスメントといわれるものが不法行為を構成するためには,質的にも量的にも一定の違法性を具備していることが必要である。したがって,パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係,当該行為の動機・目的,時間・場所,態様等を総合考慮の上,「企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司等が,職務を遂行する過程において,部下に対して,職務上の地位・権限を逸脱・濫用し,社会通念に照らし客観的な見地からみて,通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為」をしたと評価される場合に限り,被害者の人格権を侵害するものとして民法709条所定の不法行為を構成するものと解するのが相当である。

(東京地方裁判所判決 平成24年3月9日)

このように、パワーハラスメント概念を定義した初期の裁判所は、あくまでもパワーハラスメントを「上」から「下」への行為として捉えていることがうかがわれます。

(3) 法律上のパワーハラスメントの定義

上記以外にも、裁判例上、いろいろなパワーハラスメントの定義がみられたところですが、令和4年に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、同法30条の2第1項において、事業主にパワーハラスメントを防止する義務を負わせるという規定の仕方によりパワーハラスメントが、法律上、定義されました。

これによると、パワーハラスメントとは、次のように定義できるといえます。

「パワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の2参照)

このように、法律上の定義も、一見すると、パワーハラスメントとは、「上」の立場の人が「下」の立場の人に対してする不適切な行為をいうものととらえているように読み取れます。

(4) 「逆」パワハラとは?

では、「逆」パワハラという言葉は、どのような行為を指すのでしょうか。

「逆」パワハラという用語について、初出の記事等を特定することは容易ではありませんが、公的な記録に残されている資料として、厚生労働省において、政府関係者や有識者を集めて実施された円卓会議の議事録が参考となります。

厚生労働省WEBページ(職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ)

この円卓会議では、まさにパワーハラスメントの定義について議論がなされたことが読み取れます。その議論中で、参加者の中から、次のような指摘があったことが記録されています。

「いじめ・嫌がらせ」を「パワーハラスメント」と表記すること自体に関して、多少違和感がある。「職場のハラスメント」としてはどうか。理由の1は、パワーハラスメントという言葉はこれまで、上司から部下へというイメージで報道や調査がされているので、この語感の強さはなかなか簡単にはぬぐえない印象がある。報告書(案)では、上司から部下に行われる以外のものもあると書いているが、上司から部下へのことしか頭の中に残らないぐらい語感が強い点は留意しなくてはいけない。上司から部下への問題だけではなくて、広くいじめ・嫌がらせを救おうとするのだったら、パワーハラスメントという言葉を再考慮するか、「逆パワハラ」という言葉を流行させるぐらいの覚悟で、上司から部下以外のものもありうるということを強く周知しなければいけない。

理由の2は、論理的な問題で、海外で、特に職場の組織心理の分野では、パワーと言うと、これは完全に職位の上下を示していて、それ以外のものは想像がつかない。また、パワーハラスメントと呼ぶこととした場合、職位の低い方が職位の高い方をいじめたときに、実は職位の低い人の方がパワーを持っていたというロジックになるが、これは後付けで、パワー自体に言葉の意味がない。こういう意味がない言葉は英語になりにくく、これを英語にすると、気持ちの悪い言葉としてとらえられてしまうので、国際的に標準化された対策の中に日本が参加していくのに障害になる可能性がある。

3は、単にパワーハラスメントの前に「職場の」が付くと長いと感じる。

厚生労働省WEBページ(「2012年1月30日 第6回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ議事要旨」)

このように、円卓会議では、「上」から「下」へのいじめ・嫌がらせのみでなく、「下」から「上」へのいじめ・嫌がらせの存在が指摘されており、パワーハラスメントという言葉の外延の広さを感じさせる議論が展開されています。

しかし、結果的に、円卓会議で採用されたパワーハラスメントの定義は、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」というものでした。

厚生労働省WEBページ(職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告)

また、法律でも、すでにみたように「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」がパワーハラスメントに当たり得るものとして定義されました。

少し前置きが長くなりましたが、そもそも、「逆」パワハラという場合に、なにが「逆」であることを指すのでしょうか。これは、字義から想像するに、「下」から「上」へのいじめ・嫌がらせ、「部下」から「上司」へのいじめ・嫌がらせ、そういった行為を指す言葉として用いられているものと考えられます。一方で、これまでに確認したパワーハラスメントの定義に記載のある、「職場内の優位性を背景」や「優越的な関係を背景」という言葉は、「上」から「下」を連想させる言葉です。そのため、パワーハラスメントは、「上」から「下」という関係性のみの問題であるように感じます。

では、法律上のパワーハラスメントは、「上」から「下」への行為のみを問題視した言葉なのでしょうか。

この問いに対する答えはノーです。

では、なぜ、そのように結論付けられるのでしょうか。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の30条の2第3項は、パワーハラスメント防止のために事業主が講じるべき措置等について、厚生労働大臣に対して、指針を定めるべき旨を規定しています。

そして、同条を受けて、厚生労働大臣が、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚労省告示第5号)」という指針を告示しています。そこでは、「優越的な関係を背景とした」の解釈の指針として、次のような考え方が示されています。

前記指針①は、一般にイメージされるパワーハラスメントであると言えそうです。しかし、指針②および指針③は、同僚又は部下による言動や行為が、「優越的な関係を背景とした」パワーハラスメントに当たり得ることも示しており、一般的な言葉のイメージからすると、すぐには導けない類型です。

しかし、結論として、「下」から「上」へのいじめ・嫌がらせ、「部下」から「上司」へのいじめ・嫌がらせという、俗に「逆」パワハラだと言われる現象は、法律上、すべて単純にパワーハラスメントに当たり得る行為であるとはっきりと示されています。

そのため、「職場内の優位性を背景」や「優越的な関係を背景」という言葉は、「下」から「上」へのいじめ・嫌がらせを包含する概念であるといえ、「上」から「下」という関係性における行為のみを示す言葉ではないと結論付けられます。

(5) 逆パワハラの定義のまとめ

「逆」パワハラという言葉は、レトリックとして直感的に理解しやすい言葉です。

しかし、そもそも法律上のパワーハラスメント概念は、パワーハラスメントを上から下という一方向のものと捉えていません。

そのため、「逆」パワハラという「下」から「上」へのいじめ・嫌がらせを表す言葉を法律的に正確に理解するのであれば、「逆」パワハラか否かという視点ではなく、単に、純然たるパワーハラスメント(あるいは「順」パワハラ)に当たるかどうかの問題であるということを踏まえて考えることが大切といえそうです。

2 逆パワハラとは?どんな行為・言動が該当しますか?

(1) 逆パワハラという用語について

これまでの整理からわかるように、法律上、「逆」パワハラという概念は存在せず、職場でのいじめ・嫌がらせ行為は、すべて、パワーハラスメントというべきこととなります。

しかし、「逆」パワハラという本テーマを進めるうえで、この言葉の意味についての一応の目安を得ておく必要があります。そこで、本稿では、前記にみた指針のうち、指針②及び指針③の類型を、「逆」パワハラに該当する類型として話を進めたいと思います。

(2) どのような行為・言動が該当するか

具体的に、逆パワハラにはどのような行為が該当するのでしょうか。いくつか例を挙げると、次のようなものが考えられそうです。

ア 殴る、蹴る。上司に対して物を投げつけるなどの暴力行為

上司が部下に対して、仕事の内容について穏当に意見したところ、逆上して、部下が上司を殴った、上司に向かって書類を投げつけた、などの行為は逆パワハラにあたり得るといえます。

これらの行為は、刑法上の暴行罪に当たり得る行為であり、もし上司がケガをしてしまえば傷害罪に当たり得ることとなります。非常に悪質な行為類型といえます。

イ 人格否定、性的指向・性自認に関する侮辱

例えば、部下が、上司に向かって、「あんたは育ちが悪いから仕事ができない」「異性愛者じゃないから常識が通用しない」などの発言をした場合は、逆パワハラにあたり得るといえます。これらは、仕事と全く関連がない悪質な暴言であると言えます。

もし、これらをほかの従業員がいるような状況で公然と発言した場合は、刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。

ウ 罵倒するような内容の電子メールを複数人に送信する・チャットへ投稿する

「本当に仕事ができない人だ」「能力がないから会社を辞めたほうがいいと思う」といった内容のメールを複数人に送ったり、チャットへ投稿したりする行為は、逆パワハラにあたり得るといえます。

これらの行為も、刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。

また、送信相手が複数ではなかったとしても、内容の悪辣さや頻度によっては、逆パワハラにあたる可能性は十分あります。

エ 集団で無視をするなどの人間関係からの切り離し

気に入らない特定の上司をみんなで無視をして孤立させる。などの行為は、逆パワハラに当たり得る行為です。仕事の実力的に自分で判断できるからといって必要な上司の決裁を常習的に省くといった行為も逆パワハラに当たり得る行為です。

なお、労働争議の一環としてサボタージュや遵法闘争といった怠業行為が正当化される場面はあります。しかし、そうした場合でも、特定の一人を意図して無視することで孤立させることは肯定されません。無視や切り離しは、幼稚な行為であり、悪質といえます。

オ 職場外でも執拗に監視したり、デスク上の私物を理由なく撮影をしたりすること

休憩中の過ごし方や終業後の行動を監視したり、職場のデスクにある私物を撮影したりする行為もプライバシーの侵害をもたらす行為であり、逆パワハラに当たり得る行為です。

カ アウティング行為等

本人が望んでいないにも関わらず、その人の性的指向を暴露する、病歴を披歴する、不妊治療の事実を言いふらすなどの行為は、プライバシーの侵害をもたらす行為であり、逆パワハラに当たり得る行為です。

(参照:厚生労働省 リーフレット(詳細版)「2020年(令和2年)6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」)

3 逆パワハラが増加中?現代社会の背景とは?

(1) 逆パワハラは増加しているのか

ところで、逆パワハラは増えているのでしょうか。

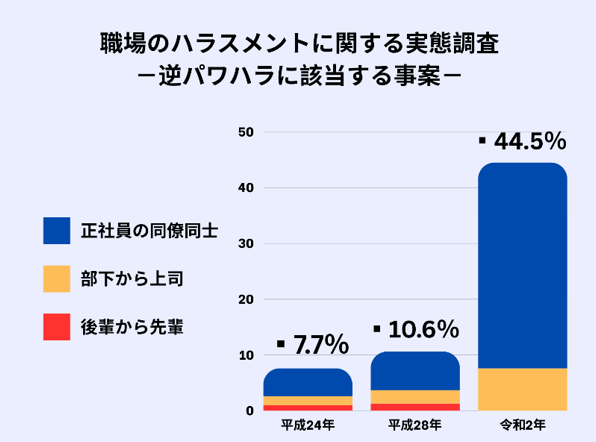

厚生労働省は「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」という報告書を平成24年から4年ごとに公開しています。

各年の間で、質問方法・項目が全く同一というわけではないようなのですが、職場においてパワーハラスメントに該当すると判断した事例のうち、どのような関係性の間で発生したハラスメントなのかの割合を示したグラフが存在します。それによると、各年毎に次のような割合が示されています。

ア 平成24年 (報告書 図29)

ハラスメントに該当したと判断した事案のうち、逆パワハラに該当する事案は全体の7.7パーセント※

(正社員の同僚同士5.3パーセント、部下から上司へ1.6パーセント、後輩から先輩へ0.8パーセント)

イ 平成28年 (報告書 図表48)

ハラスメントに該当したと判断した事案のうち、逆パワハラに該当する事案は全体の10.6パーセント※

(正社員の同僚同士6.9パーセント、部下から上司へ2.4パーセント、後輩から先輩へ1.3パーセント)

ウ 令和2年 (報告書 図表25)

ハラスメントに該当したと判断した事案のうち、逆パワハラに該当する事案は全体の44.5パーセント※

(部下から上司へ7.6、同僚同士36.9)

- 部下から上司へ、同僚同士、後輩から先輩へなどの逆パワハラに当たる項目の割合の合計。なお、いずれの年も複数回答可の形で集計しているので、すべての割合の合計が100パーセントとなるものではありません。

厚生労働省WEBページ(職場のハラスメントに関する実態調査について)

これらの調査資料をみると、平成28年から令和2年にかけて、逆パワハラ事案が急激に増えているように見えます。しかし、令和2年の調査は、過去2回の調査から質問方法、質問項目や集計方法をどうやら変化させているようなので、安易に増加していると結論付けることは難しそうです。

しかし、平成24年からの数字の変化をみる限り、非常に大まかな傾向として、逆パワハラの事案はゆるやかな増加傾向にあるようにみえる。同僚同士でのパワーハラスメントは増加傾向にあるようにみえる。そういった感想を導いても大きな誤りではないように思われます。

(2) 現代社会の背景について

先に見たように、「逆パワハラが増加中!」と断言することは疑問ですが、非常におおまかな傾向としてゆるやかに増加しているようにみえるという感想を抱くことはできそうです。ではこうした背景にどのような理由が考えられるでしょうか。

この点についての有力な論考や分析は筆者が調査した限りでは存在しないので、あくまで仮説として考えられる点をいくつか考えてみたいと思います。

① パワーハラスメント概念の浸透

② 権利意識の向上

③ ナイーブな人材の増加

④ 日本的雇用慣行の崩壊

① パワーハラスメント概念の浸透

今日において、パワーハラスメントという言葉を知らない人はほとんどいないと思われます。そして、パワーハラスメントの問題が会社を巻き込んでの大事となったり、裁判沙汰となった様子に出くわしたりしたという経験をした人も少なくないと思われます。当事者として関わった人も一定数いるかもしれません。現場の従業員同士のトラブルに頭を悩ませている経営者・管理職の方も多いと思います。

こうした状況なので、常識的に考えられる人であれば、上司からのパワーハラスメントが問題であることの裏返しとして、下の立場からの嫌がらせ等も問題となり得ると想像することは難しくないかと思います(現に、パワーハラスメントの概念は下から上に対する嫌がらせ等が含まれることは既述のとおりです)。

そのため、「逆」パワハラも法律的に問題になり得る行為であるとして、人々の間に問題意識が浸透しつつあり、その結果として、パワーハラスメントの被害申告が増えたり、報告事例が増えたりしたことなどが考えられるのではないでしょうか。

② 権利意識の向上

人々の間で互いに尊重するべきという意識は徐々に高まってきているものと想像されます。人権が守られなければならないという点も広く認識が共有されているところです。

また、こうした人権等がなんらかの形で侵害された場合にどう振る舞うべきかの知識も理解が浸透してきていると思われます。

そのため、自分が被害者になったり、あるいは逆パワハラの事例を発見したりした際に、会社、弁護士、労基署など、然るべき機関に適切に報告される事案が増えているものと思われます。

このことが、増加傾向を印象付ける理由の一つといえそうです。

③ ナイーブな人材の増加

バブル世代、ゆとり世代、Z世代など、各世代の人材傾向を面白おかしく表現する言葉は、マスメディア等を通じて定期的に流布されます。

こうしたラベリングがどこまで適切に世相を反映できているのかについては多少の疑問はありますが、それでも世代ごとの傾向として価値観が異なるという事実はあるのではないでしょうか。戦争を経験した世代、貧困を経験した世代、好景気を経験した世代、不況を経験した世代、各世代の各個人が体験したバックグラウンドとなる世相は常にあるのであり、世代としての考え方の傾向は緩やかながらも存在していると考えられるからです。

そうしたときに、戦争や貧困を経験した世代と、平和で豊かな生活をしてきた世代とでは、「理不尽な体験」の数が大きく異なる可能性があります。そのため、「理不尽な体験」への耐性の有無、耐性の強弱は、もしかすると世代によって大きく異なるのかもしれません。

若い現役世代は、豊かで平和な時代を生きてきたことから、比較的「理不尽な体験」の数が少ないため、若い世代ほどナイーブな人材が増加しているということができるかもしれません。(もちろん、この点は、いろいろな考え方や指摘があり得るところであり、安易に結論を導くものではありません。)

そうしたことから、パワーハラスメントに至らないような些細な出来事であってもパワーハラスメントであると申告する人の数も増え、そのことが、逆パワハラ事例の増加を感じさせる要因になっているのかもしれません。

現に、非常に些細とも思える言動について、多額の慰謝料を求めて訴訟を提起したいという法律相談の問い合わせは少なくありません。

④ 日本的雇用慣行の崩壊

かつて日本では、年功序列的な賃金制度の下、新卒者を大量に採用して教育し、企業内でキャリアを完結させるような長期雇用を特徴とした雇用制度が広く採用されていました

(終身雇用制、年功制、企業別組合の3要素が日本的雇用慣行の特徴として認識されていました。嶺学「日本的雇用慣行の形態と実態」日本労働法学会誌73号5頁)。

しかし、今日のわが国では、成果主義が浸透し、転職もそこまで珍しいものではなくなりました。

そうすると、かつて以上に、部下が上司より有能であるという実力と地位の逆転現象が発生しやすくなっている可能性があります。こうした人員配置が、逆パワハラ増加を印象づける原因となっていると考えられます。

4 逆パワハラを放置する会社側のリスクとは?

逆パワハラを放置した際の会社側のリスクとしてどのようなことが考えられるでしょうか。

結論として、会社が多額の損害賠償義務を負う危険があります。万が一、被害者が逆パワハラを原因として自殺等をしてしまった場合には賠償額は高額となることが常です。そのため、放置することのリスクは高いと考えるべきです。

このような結論となる法律上の理由を確認します。

まず、加害者が他人の身体、名誉感情、人格権などを違法に侵害した場合に、加害者自身が不法行為責任(民法709条)を追及されることは当然です。そして、この加害者が負う責任は、その加害者を雇用していた会社について、使用者責任(民法715条)として帰責されます。

つまり、加害者の雇い主は、逆パワハラにより生じた損害について損害賠償義務を負うこととなります。

また、会社を含む使用者には、「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」べきという安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。

この安全配慮義務を怠ったとなれば、会社は、逆パワハラの被害者に対して、直接、生じた損害について損害賠償義務を負うこととなります。

これらの損害賠償義務は、もし被害者が自殺等に追い込まれてしまったケースなどでは、会社に対して、億単位の請求がなされても不思議ではありません。

以上のことから、逆パワハラを放置するリスクは非常に高いものといえます。

5 逆パワハラの裁判例について

では、逆パワハラといえるような裁判例としては、どのようなものがあるでしょうか。以下に、いくつか見てみたいと思います。

(1)上司・同僚に対する恐喝、脅迫、強要、嫌がらせ行為等を理由に諭旨解雇処分が認められた例(大阪地判 平成8年7月31日)

この裁判例は、ある従業員が、何人もの同僚や上司に対して、難癖をつけて金員を要求する、ビラを社内外に掲出する、家族に連絡をして土下座を求める、蹴飛ばしてけがをさせるなどの行為を繰り返していた事案について、会社が当該従業員に対して下した諭旨解雇処分を有効とした事例です。

この事案について、裁判所は、会社には「懲戒解雇とする選択肢もあった」と指摘しており、逆パワハラの類型としては、非常に悪質な部類であるといえそうです。

逆パワハラをする従業員に対する会社の処分が正当であると評価された事例ともいうべき裁判例です。

(2)部下からの誹謗中傷のビラ配布をきっかけとした管理職の自殺について業務との因果関係が認められた例(東京地判 平成21年5月20日)

この事件は、ある部下が、管理職の上司について、売上金を着服している、金庫から金を盗んだ、セクハラをした、倉庫から酒を盗んだ、などの内容を含むビラを労働組合や上層部(社長)に持ち込むなどしたため、会社が、その管理職に対して、糾問的に調査を実施し、ビラ記載の内容が事実であることを確認できなかったにも関わらず、当該管理職を異動させるなどして、当該管理職が、事実上、責任を取らされたために自殺をしてしまった事件です。

これについて、裁判所は、会社での業務が原因で発生した自殺であると認定しました。

本件は、厳密には、会社が直接被告となっているものではなく、国が被告となり、管理職の自殺が労働災害に当たるかどうかが争われた事例です。結論は国の敗訴ですが、この敗訴判決の帰結として、会社が、管理職の自殺について、一定の法的責任(人の死に対する損害賠償の責任)を負わなければならなくなったであろうことは容易に想像されるところです。

6 逆パワハラへの仕返しは厳禁?

逆パワハラに限らず、なんらかの仕返しが法律上ポジティブに作用することはありません。逆パワハラをされたからといって、仕事を妨害したり、みんなで無視をするよう仕向けたりすると、かえってパワーハラスメントであると訴えられるリスクがあります。

逆パワハラの被害に遭った場合は、会社へ証拠が残る形で報告や相談をしましょう。チャットやメールを用いて上司に問いかけるものでも十分証拠となります。これと併せて、弁護士に相談すると良い対応策が得られかもしれません。

逆パワハラのターゲットになったとしても、やり返すのではなく、冷静に対処することが肝要です。

7 逆パワハラを行う社員への対処法について

逆パワハラを放置した場合、職場のチームワークは低下するでしょうから、会社の生産性に大きな影響が生じ得ます。また、それ以上に、損害賠償責任などの大きな法的リスクを抱え続けることとなります。

従業員には、それぞれ人格があり、当然、相互に好き嫌いはあります。仕事への向き合い方や思想の違いもあります。そのため、同じ職場で一緒に過ごしていれば、なんらかの衝突が起こることはむしろ自然なことであり、それ自体、やむを得ないことかと思われます。

会社の振る舞いとして大切なことは、いざ衝突が起きてしまった際に、どのような対処をするかです。そこで、逆パワハラと思われる事例が発生した場合の対応策について、いくつか考えてみたいと思います。

(1) 事実認定

逆パワハラの報告や被害申告等があった場合に、まず行わなければならないことは、事実の認定です。

従業員は多様な価値観を持ち、様々な利害を有する人々の集合です。そのため、あるなんらかの出来事が発生した場合に、その出来事の見え方・感じ方は人それぞれです。経験した出来事を誇張して、あるいは矮小化して報告することも少なくありません。

そのため、逆パワハラであるという申告や報告があった場合には、偏見を持つことなく冷静に事実の認定をしていく必要があります。

具体的には、メールや業務報告書などの客観的な資料の収集や関係者からの聞き取り調査などが必要となります。当然、逆パワハラの当事者からの聞き取りも必要です。

しかし、事実の認定を会社内部のリソースで完結させることは容易ではありません。なぜなら、この事実認定という作業は、高度に専門的な作業といえるからです。たとえば、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)は、この事実認定の手法について一定の訓練を経ている人々ですが、この訓練は、通常、司法試験に合格した後に取り組むものです。事実認定は、それくらい難しい作業です。

そのため、調査の段階から弁護士を関わらせることは、今後、どのような展開になったとしても、常に有意義であるといえます。

(2) 事実の評価

事実の認定が終了したら、次に、その事実を評価する必要があります。要するに、逆パワハラに当たるか否か、究極的には違法であるか否かの判断です。

事実認定の作業で認定された事実が、前記にみた逆パワハラの定義に当てはまるのかを、裁判例、厚生労働省が公開している具体例や解釈指針などを参考にして判断します。

しかし、逆パワハラに該当するか否かの判断は、結局は違法行為であるかどうかとほとんどイコールの議論であり、この判断もやはり専門的な判断とならざるを得ません。

そのため、評価の段階でも弁護士等の専門家の関与は欠かせません。

(3) 対応の決定(処分の決定)

逆パワハラに当たると評価できた場合(あるいは、逆パワハラではないとしても一定の非難を要すると判断した場合)は、その行為者の行為について、会社としてどのような姿勢で臨むのかを決定します。

具体的には、裁判例や会社のこれまでの処分事例等を参考に、会社としてどのような対応(懲戒処分等)をするべきかを決めます。

なお、懲戒処分を下すためには、前提として就業規則に懲戒の規定を整備しておく必要があります。

そして、懲戒処分を下すとなると、対象となった労働者に、法律上・経済上の不利益が及ぶことが通常です。そのため、この懲戒処分自体の有効無効をめぐって裁判の対象となり得ます。会社としては、妥当な処分を下し、それがなぜ妥当といえるのかについて、しっかりと説明できるようにしておく必要があります。

(4) 大前提としての体制整備

会社は、逆パワハラを含むパワーハラスメントに起因する問題について、法律上、次に記載するような体制を整備する努力義務があります。

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の3第2項、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)4)

ア 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

例えば、社内報などで、逆パワハラの具体的事例やそれが禁止される旨を周知するなどが考えられます。

イ 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

例えば、相談窓口を設置して、それを周知するなどの対応が考えられます。

ウ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

これは、上記に示した事実認定から処分までのフローをしっかり遵守するなどすれば対応できます。

エ プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止、これらの周知・啓発

事実の調査に関わった人たちの秘密厳守の徹底、パワーハラスメント被害の申告をしたこと自体に対する報復の禁止などを周知・啓発する必要があります。

8 弁護士による逆パワハラへの対応

これまでにみたように、逆パワハラの報告や被害申告があった場合に、会社には、繊細かつ適切な対応が求められます。

そして、その対応のなかには、事実の調査を含む事実認定、違法性の判断、処分の決定など、高度に専門的な判断が求められる場面が多々あります。

このすべての段階において、弁護士が関与することで、会社として、より紛争リスクの低い解決を図ることが可能です。

組織が大きくなれば、従業員同士のトラブルは増えます。会社としては、トラブル発生の防止のみに注力するのではなく(もちろん無いに越したことはありません)、トラブルは発生するものという前提で、弁護士の関与を含む対応体制を確立しておくことが大切です。

また、初動の段階から弁護士が関与していることで、万が一、訴訟等の紛争に発展したとしても、スムーズに対応を弁護士に引き渡すことが可能です。

9 逆パワハラに関する虎ノ門法律経済事務所の解決実績

逆パワハラに関する当事務所の解決実績を一つ紹介します。

これは、ある飲食店で起きた事件で、当事務所の依頼者は、逆パワハラの被害者でした。その依頼者は中途の正社員として就職したところ、同僚らが主導し、部下となるアルバイト従業員なども巻き込み、依頼者をターゲットとした集団いじめ(無視、侮辱、不必要な叱責、グループチャット内での個人攻撃)が発生してしまい、その結果、依頼者が精神疾患を発病したという事例です。

本件は、労災申請、労働審判、労災訴訟と、逆パワハラ事件で通常考えられる手続をすべて経由しました。

その結果、すべての手続において、会社の責任を認める判断を獲得することができました。最終的には、慰謝料やバックペイ(働くことができなかった期間の給与)を含めて、会社が依頼者に対して数百万円の解決金の支払を認める内容での和解をすることとなりました。

本件は、当事務所が労働者側で関与し勝訴的解決を得られた事案ですが、会社側の対応のまずさが非常に目立った事案でした。もし、本件について、会社が早々に適切な対応をしていれば、数百万円もの支払などしないで済んだはずです。

こうした会社の労務管理の失策が、すべての手続で負け続けるという惨憺たる結果を招き、会社にとって不必要な高額の支出を強いられることとなった原因といえます。

10 まずは弁護士にご相談ください

逆パワハラは、対応を怠ると、意図せず多くの人員や金員の負担を強いられるリスクがあります。会社の管理職級の人員が訴訟対応に追われると、ほかの通常業務に悪影響が及ぶでしょうし、裁判所等の判断によっては、高額の支出を突然強いられるリスクがあります。

また、逆パワハラを放置することで、従業員から会社に対する不信を招き、優秀な人材の定着を阻む可能性もあります。

どんなに小さな懸念でも、従業員相互の関係性になにか違和感がありましたら、弁護士にその対応を相談する意味があるはずです。

逆パワハラについての対応や会社としての体制の整備など、少しでも気になることがありましたら、当事務所にご相談ください。

小宮山 優樹

弁護士法律はしばしば難解で、文言や文の体裁も見慣れないものであることが多いです。しかし、日常生活には法律が広く深く関係しています。

私は、このようなギャップを少しでも埋められるように依頼者の皆様に対して、親切・丁寧を心がけ職務に取り組んでいく所存です。

「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。

① 職務上の地位が上位の者による言動

② 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

③ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚労省告示第5号)