2024.10.02

人材派遣業でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

出山 剛

弁護士との思いで弁護士になりました。

一人では抱えきれない悩み、誰に聞いたらいいか分からない悩み… どんどん相談してください。

そんな悩みを解決するために弁護士は(私は)います。

1 労働者派遣とは

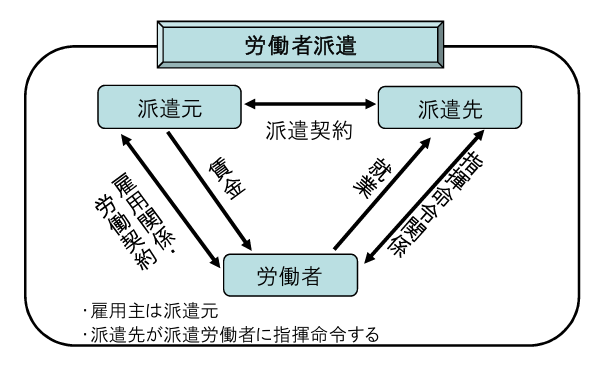

(1)労働者派遣の仕組み

労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くという制度です(以下、労働者派遣を単に「派遣」)。

人材が必要な場合に、派遣会社(以下「派遣元」といいます。)からそのニーズに合った人材(以下「派遣労働者」といいます。)の提供を受けることをいいます。

派遣元は、派遣先と「労働者派遣契約」を締結して、派遣先に派遣労働者を派遣します。「雇用契約」については派遣元が派遣労働者と締結することになっており、派遣先は派遣労働者に対して指揮・命令はするものの雇用契約までは締結しません。

出典:厚生労働省『労働者派遣事業の概要|労働者派遣事業とは・・・』

なお、労働者を供給する事業は中間搾取の危険等から原則禁止されており(職業安定法44条)、派遣は労働者供給のなかから自己が雇用する労働者を雇用したまま他人の下で労働に従事させるという形態のみを取り出し、法律の制限のもとで例外的に合法化したものです。

(2)派遣のメリット・デメリット

派遣のメリットは、派遣先からすると、直接雇用することなく必要な期間だけスキルを持った人材を確保できる点にあります。また、派遣元から紹介を受けるため、自社募集よりも迅速に採用することが可能です。

一方、派遣のデメリットとしては、コストがあがり、派遣労働者の直接の人件費だけでなく派遣元への手数料も発生することになります。また、派遣労働者は帰属意識が薄くなりがちなので、モチベーション管理が難しい場合があります。

派遣先での業務内容は事務・製造現場が多くの割合を占めていますが、最近では専門分野における派遣も徐々に増加傾向にあります。

2.派遣先が知っておくべき法的義務

(1)労働基準法の義務等

派遣労働者の雇用契約は派遣元との間で締結され、派遣先とは直接の雇用関係はありません。したがって、派遣先は派遣元に対して派遣料を支払い、派遣労働者の給与は派遣元が支払います。そして、派遣労働者の雇用責任も派遣元が負うことになり、派遣先からすれば一定の期間・業務が終了すればそれに伴って労働者派遣契約も終了することになります。

もっとも、派遣労働者が実際に労務を提供するのは派遣先においてとなるわけですから、派遣先も労働基準法等の適用を受ける場面があり、特例で定められています(派遣法44~47条の4)。例えば、一年に一回の定期健康診断は派遣元に実施義務がありますが、有害物質を扱う危険業務のための特殊な健康診断は派遣先に実施義務があります。また、いわゆる働き方改革による同一労働同一賃金についても、派遣先が負うべき義務の一つです。

(2)派遣法に基づき派遣先が講ずべき措置

派遣法では、「派遣先の講ずべき措置」が複数定められています。一部を紹介すると、以下のようなものがあげられます。

(ア)均衡待遇

・比較対象労働者(派遣労働者と比較対象しうる派遣先の通常の労働者)の待遇情報の派

遣元への提供

・均衡待遇の確保への協力(教育訓練・福利厚生施設)

(イ)体制整備

・派遣先責任者の選任、苦情処理

・派遣先管理台帳の作成

(ウ)契約終了

・派遣先都合の契約解除の場合の補償

・派遣先を離職後1年経過しない労働者についての労働者派遣受入れの禁止(派遣法40

条の9)※60歳以上の高齢者を除く

このほか、特に「雇用安定措置」と呼ばれるものをピックアップして紹介します。雇用安定措置とは、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置のことであり、一義的には派遣元が負います。ただ、派遣先においても以下のようなものが定められています。

・特定有期雇用派遣労働者の雇入れ努力義務(派遣法40条の4)

派遣先が1年以上の期間にわたってある業務についての特定有期雇用派遣労働者の派遣を受けた場合、派遣先はそのある業務について新規に労働者を雇入れするのであればまずはそれまでの特定有期雇用派遣労働者を雇い入れるようにすべきである。

・派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知義務(派遣法40条の5)

派遣先が1年以上の期間にわたって派遣労働者の派遣を受けた場合、派遣先は新規に正社員の募集を行うときは、それまでの派遣労働者にも周知しなければならない。

(3)その他の法令・指針

派遣先が参照すべき法令・指針としては、派遣法や労働基準法等のほか、労働者派遣事業関係業務取扱要領、派遣先指針、日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針、同一労働同一賃金ガイドライン、労働契約申込みみなし制度通達等があります。

その他最新の情報については、厚労省のホームページをご確認ください。各種法令の改正お知らせのほか、「派遣社員を受け入れるときの主なポイント 派遣先の皆さまへ」とった制度の概要を分かりやすく解説したものや、「派遣先責任者講習の日程及び実施機関等について」といった案内もあります。

3 派遣先で生じやすい法的トラブルと対処法

以下、いくつかの事案を具体的に解説します。

(1)事前に派遣労働者の履歴書を見せてもらいたい!~特定行為の禁止~

【事案】

これから派遣を利用するのだが事前に性別や年齢を知りたいと考え、派遣元の担当者に派遣労働者の候補者の顔写真・性別・年齢等の個人情報の掲載された履歴書をコッソリ送付するよう依頼した。

【解説】

派遣先が派遣の利用を開始するに際して派遣労働者候補と事前面接をしたり、個人情報入りの履歴書等の提供を受けて選考することは、派遣労働者を特定することを目的とする行為として禁止されています(派遣法26条6項。(後述する紹介予定派遣の場合を除く)。派遣先が派遣社員を特定して選考できてしまうと、もはや派遣先と派遣社員との間の関係が実質雇用となって派遣であるとの前提が崩れるほか、不当な差別につながってしまう危険があるからです。

なお、特定行為に関する規定は、派遣法上、努力義務とされているため、罰則は規定されていません。

もっとも、派遣元指針、派遣先指針では、「禁止」とされており、違反すると都道府県労働局から是正指導がされる可能性もありますので、

指針に従って運用することが重要です。

【対処法】

派遣に際して選考をしたい場合には、技術について記載されており個人情報の記載はない「スキルシート」であれば閲覧可能なので、できる限り求めるスキルを具体化した記載したスキルシート等の提供を受けるようにしましょう。

派遣労働者が自らの判断で派遣前に、事業所の訪問、履歴書の送付を行うことは可能ですが、派遣先等が派遣元や派遣労働者等にこれらの行為を要求することは、特定行為に該当するおそれがあるので注意が必要です。

また、将来的な直接雇用が予定されている「紹介予定派遣」であれば、事前面接・履歴書の確認が許されています。

(2)派遣労働者のスキル不足を感じている、期間満了前に辞めさせたい!

~中途解約・派遣労働者の交替~

【事案】

現在、派遣を利用しているが派遣労働者の作業が遅く能力不足を感じている。まだ期間満了前だがもう辞めてもらうか別の派遣労働者に交代してほしい。

【解説】

前提として、派遣先は派遣労働者と雇用関係にないので、派遣労働者を解雇することはできません。ここで検討すべきは、派遣先と派遣元との派遣契約の中途解約となります(派遣労働者の交替も含みます。以下同じ)。

そして、能力不足を理由とする中途解約を派遣先から一方的にすることはできず、あくまで派遣元の合意を得る必要があります。

もっとも、たとえ派遣元からは合意を得られたとしても、派遣労働者の地位に関することですから派遣先は相当の猶予期間をもって中途解約の申入れを行わなければなりません。

また、派遣先は、関連会社での就業をあっせんするなどにより派遣労働者の新たな就業機会の確保を図らなければならず、できないときには少なくとも派遣契約の中途解約によって派遣元に生じうる損害(中途解約後も派遣元と派遣労働者との雇用関係は継続するので派遣元は派遣労働者をたとえ休業させても給料を支払い続けなければならないのでこの休業手当等。)の賠償を行うことが求められます。

また、派遣先による派遣労働者の中途解約が、その時期や態様において派遣労働者の雇用の維持又は安定に対する合理的な期待をいたずらに損なうことがないようにするとの信義則上の配慮義務違反の不法行為に当たるとして、派遣先に派遣労働者への損害賠償の支払いを認めた事案もあります(三菱電機事件:名古屋高判平成25年1月25日労判1084号63頁)。

もっとも、能力不足ではなく後述の(3)のような問題がある場合には、派遣契約の中途解約の規定に従って解約が可能です。

【対処方法】

まずは、派遣元の合意を得られないか相談をしてみましょう。

また、仮に派遣元の合意を得られたとしても、相当の猶予期間を設けていなかったり、派遣労働者の就業をあっせんできない場合には、派遣元に対して損害賠償義務を負うリスク、派遣労働者から損賠賠償請求(三菱電機事件:名古屋高判平成25年1月25日労判1084号63頁)を受けるリスク、派遣労働者が属する労働組合から団体交渉の申し入れをされるリスク等を考慮すると、中途解約の申入れについては、慎重な検討を要することになります。

(3)派遣労働者が会社のお金を横領していた! ~派遣元の使用者責任~

【事案】

派遣労働者に経理で働いてもらっていたが、会社のお金を横領していたことが発覚した。派遣労働者がいけないのはもちろんだが、それだけでなくそんな派遣労働者をよこしてきた派遣元も許せない。

【解説】

派遣労働者が派遣先において問題を起こした場合、派遣先は派遣労働者個人に対して損害を賠償することができますが、派遣元にも責任を追及できるかが問題となります。往々にして個人は資力がないこともあり、回収可能性という観点からも重要です。

派遣元は派遣労働者と雇用関係にある使用者なので、いわゆる使用者責任(民法715条)に基づき派遣先に損害賠償義務を負う可能性があります。ただ、常に負うことになるのではなく、裁判例でも①派遣元の担当者が定期的に派遣先を訪れて派遣労働者の仕事ぶりを監督していたか、②派遣先から派遣元へ支払う派遣料が労働者の賃金よりも非常に多額で派遣元による派遣労働者の指導監督の対価の意味もあったか等の要素から判断されています(パソナ事件:東京地判平成8年6月24日判時1601号125頁)。

【対処法】

まずは、派遣契約を解約する必要があります。(2)でも述べたとおり、通常、派遣契約には、派遣労働者が横領や情報漏洩を働いた場合等には、解約ができる旨規定されているので、この規定に基づき、派遣契約を解約することができます(ただし、派遣先が直接派遣労働者に解約を告知することはできません)

次に、派遣元に対して損害賠償の交渉をすることになります。その際、裁判例の考慮要素を踏まえ、派遣元に対して、①派遣労働者への監督・教育の内容、②派遣労働者の賃金等の開示を要求するようにしましょう。なお、もし交渉段階で開示を拒否されたとしても訴訟となれば裁判所からの求釈明(文書提出命令)により開示される可能性もありますので訴訟に移行することも一案です。

(4)弊所で勤務している派遣労働者に他の会社で働いてもらいたい

~再派遣(二重派遣)の禁止~

【事案】

自分の会社では、現在派遣労働者に働いてもらっているのだが、知人の会社で人出不足らしく派遣労働者には知人の会社でも働いてもらいたい。知人の会社からは、手数料を支払ってもらう予定でいる。

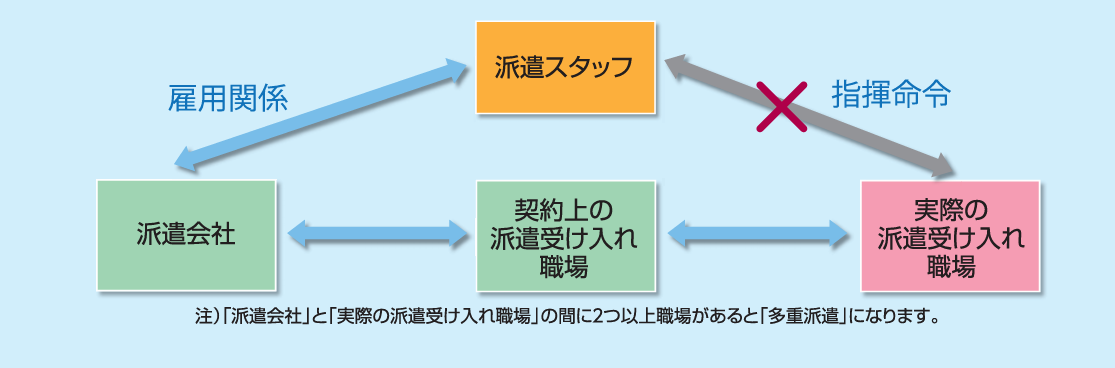

【解説】

派遣元から派遣されてきた派遣労働者を派遣先がさらに第三者のもとに派遣して就労させることを「再派遣(二重派遣)」といいます。

出典:厚生労働省『二重請負、偽装請負』

普通の派遣では派遣元と派遣労働者との間に雇用契約がありますが、再派遣(二重派遣)の場合には、派遣先は、自らは雇用契約を締結せずに派遣労働者を第三者のもとで就労させています。したがって、再派遣(二重派遣)は(「派遣」という単語が使用されているので混乱しがちですが)厳密には法的な「労働者派遣」にあたらず、職業安定法44条で禁止されている「労働者供給」であり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります(職安法64条10号、44条)。

【対処法】

自社で働いている派遣労働者に別の会社で働いてもらうような行為は、絶対にやめましょう。

なお、自社で働いている派遣労働者を第三者のもとでの業務に従事させる場合でも、指揮命令権が第三者ではなく派遣先にあると判断されれば、再派遣(二重派遣)には該当しません。

自社の社員も派遣労働者と一緒に第三者出向き、自社の社員が派遣労働者に対し具体的な指示、命令をするほか、事前に派遣元に相談したうえで場合によっては派遣契約の変更や派遣社員の同意を取る必要があります。

(5)派遣社員として働き続けてもらいたい!~派遣期間の制限、違法派遣~

【事案】

あの経理の派遣の子は頑張り屋さんだな。もう3年経つのか早いな。2週間ぐらいお休みあげたら派遣のまま経理でまた働いてもらおう。

【解説】

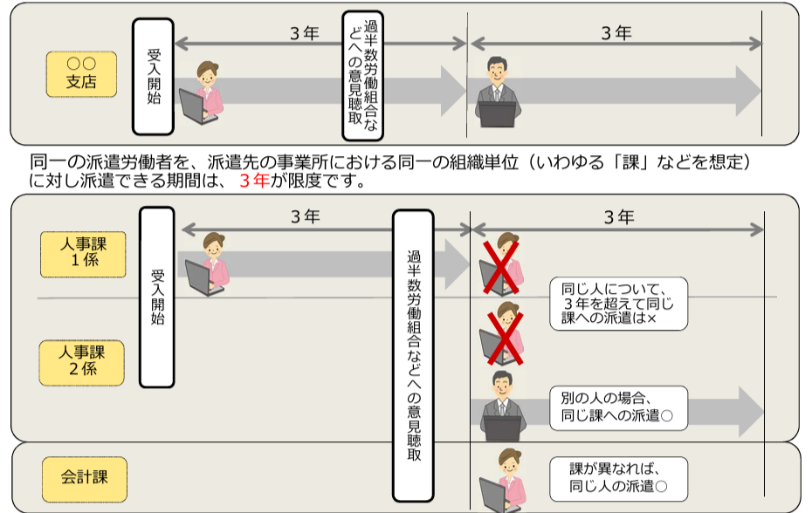

◆派遣期間の期間制限

派遣は、そもそも常用雇用の代替の恐れが少ないと考えられる臨時的・一時的な労働力の需給調整のシステムです。そこで、派遣先の常用雇用の代替防止のため、ⅰ派遣先事業所とⅱ派遣労働者個人というそれぞれの単位で期間制限が設けられています(派遣元と無期雇用している派遣労働者や60歳上の高齢者等を除きます。)。

まず、ⅰ事業所の単位としては、派遣を利用するには3年の期間制限があります。この期間は延長することができますが、延長するためには過半数労働組合(なければ代表する者)の意見を聴取する必要があります。次に、ⅱ労働者の単位としては、同一の組織レベル(いわゆる「課」)で就労するのに3年の期間制限があります。そのためたとえ労働組合の意見を聴取して異議がなかったとしても、その派遣労働者は元の課ではなく別の課でしか働かせることはできません。

ⅰⅱいずれの期間も3ヶ月を超える期間が経過すればリセットされますが(いわゆるクーリング期間)、意図的に狙って3ヶ月経過後に再度の派遣を再開するのはもはや派遣先の常用雇用を代替しているといえ派遣法の趣旨に反して許されません。

なお、派遣先が派遣労働者に対し「派遣契約終了後3ヶ月の期間をおけば再度就労が可能である」と告げて派遣労働者に復職の期待を抱かせたにもかかわらず復職を拒否したという事案で、期待権侵害であるとして派遣労働者に対する損害賠償の支払が認められています(積水ハウス事件:大阪地判平成23年1月26日労判1025号24頁)。

出典:厚生労働省『派遣社員を受け入れるときの主なポイント|1期間制限』

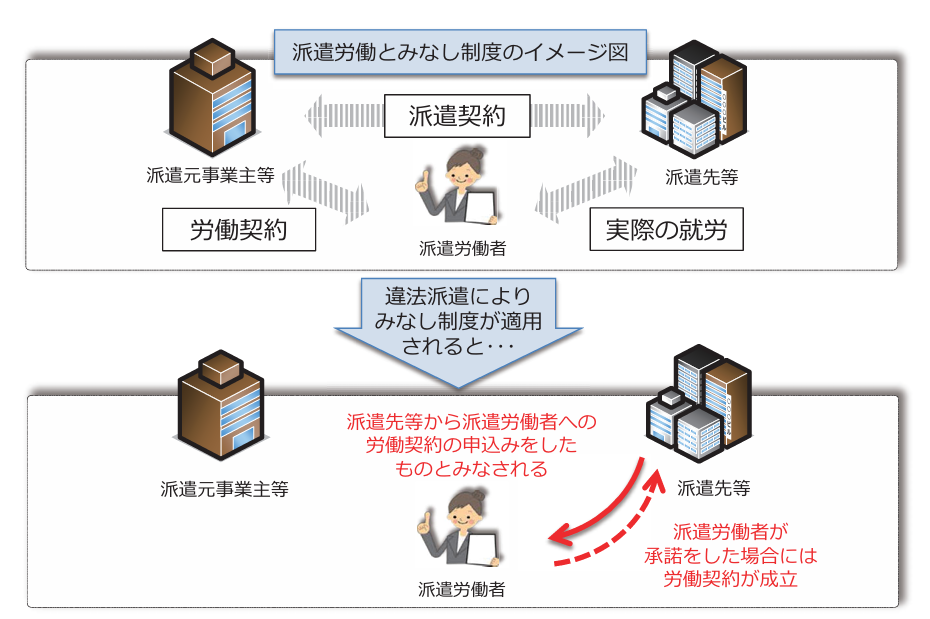

◆違法派遣

派遣先事業所単位・派遣労働者個人単位の期間制限に反した派遣は、「違法派遣」となります。そして、違法派遣は、開始時点から派遣先において派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされ、派遣労働者が派遣先に直接雇用を求めれば承諾の意思表示として、派遣先との間で労働契約が成立することになります(派遣法40条の6)。派遣先は、違法派遣を是正した時点から1年を経過するまでの間は申込みを撤回することはできません(派遣法40条の6第2項)。労働契約を成立させるかはもっぱら派遣労働者の選択によることになりますが、派遣先が派遣労働者の選択を不当に妨げた場合には派遣労働者に対する不法行為責任を負うことになります(ベルコ事件:札幌地判令和4年2月25日労判1266号6頁。)。

出典:厚生労働省『派遣労働者、労働者派遣事業・請負事業に携わる皆さまへ|労働契約申込みみなし制度の概要』

なお、選択によらない黙示の労働契約の成否が問題とされることもあり、裁判例では肯定例もあるものの(マツダ防府工場事件:山口地判平成25年3月13日労判1070号6頁)、否定例の方が多くなっています(パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件:最二小判平成21年12月18日労判993号5頁)。

【対処法】

事案のケースの場合、お休みでの2週間ではクーリング期間に足りず派遣期間が継続しているものとみなされ、事業所・個人いずれの単位においても3年の期間制限に反しており、違法派遣となります。そのため、開始時点までさかのぼって派遣先が労働契約の申込みをしたとみなされ、派遣労働者が求めれば労働契約が成立することになります。

派遣労働者を気に入って長期の労働をしてもらいたいなら、雇用契約を締結するか、別の課で業務をしてもらうようにしましょう。

(6)突然の事故!どのように対応すれば良いか? ~安全配慮義務~

【事案】

工場で作業してもらっていた派遣労働者の人が、業務中に指を切断する事故にあってしまった。どうすればいいのか。

【解説】

労働者を雇う雇用主は、労働者の安全と健康を守るために配慮すべき義務、いわゆる安全配慮義務を負います(労働契約法5条、労働安全衛生法3条)。安全配慮義務の内容は、労働者の健康管理や職場の安全、衛生の確保など多岐に渡りますが、本件のような労働災害で問題になる安全配慮義務は、具体的には、安全教育の徹底やリスクアセスメントの実施、危険な箇所への保護装置の設置等の措置を取ること等が挙げられます。

労働者派遣において、このような安全配慮義務を派遣元と派遣先とのいずれが負うかについてですが、一次的には、現場において具体的な指揮監督をしている派遣先が負うとされることが多いようです。

なお、業務中の事故に労災保険が適用されるのは派遣労働者も同じですが、労災保険給付の請求先は派遣先ではなく雇用関係にある派遣元となります。ただ、派遣先も事故の原因調査をしたうえで報告書を派遣元とともに労働基準監督署に提出しなければなりません。

【対処法】

労働災害が発生した場合、派遣先企業は、派遣元の労災申請に協力し、事故の原因調査をしたうえで報告書を労働基準監督署に提出しましょう。そして事故原因が自社にある場合には労災保険の補償を超えて損害賠償を支払う必要があります。

そもそもこのような事故が起こらないよう、派遣先は、安全教育の徹底、作業マニュアルや手順書を作成したうえで作業状況を確認する者を定める等の措置を徹底しておく必要があります。事故防止のための措置を徹底していたにもかかわらず事故が起きてしまった場合は、派遣先の過失の割合は低くなることになります。派遣労働者がボタン操作ミスにより右環指を切断した事故について、安全教育を徹底していた等の理由により、会社に安全配慮義務違反が認められないとした事案もあります(名古屋高判平成27年11月13日 労経速2289号3頁)。

4 労働者派遣を取り巻く最近の法改正

大企業においては令和2年4月1日から中小企業においても令和3年4月1日から施行された「同一労働同一賃金」が記憶に新しいところですが、ほかにも令和3年には以下の改正がおこなわれています(いずれも派遣先ではなく派遣元についてのものであり、列挙にとどめます。)。

① 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加(令和3年1月1日)

② 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

③マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)

④ 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

⑤ 労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)

5 最後に

派遣は派遣元・派遣先・派遣労働者という三者間の法律関係となるうえ、派遣先においては派遣元の保有している情報を把握することが困難であり派遣元との間で力関係が不均衡となる場合があります。派遣を利用されるなかで法的トラブルに直面した場合、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

出山 剛

弁護士との思いで弁護士になりました。

一人では抱えきれない悩み、誰に聞いたらいいか分からない悩み… どんどん相談してください。

そんな悩みを解決するために弁護士は(私は)います。