2025.04.11

動き出したカスタマーハラスメント防止の法制化

角田邦重

弁護士元中央大学学長。中央大学名誉教授。

およそ50年の学者生活の後、弁護士登録をして実務に足を踏み入れました。

依頼人の相談に真摯に耳を傾け、新鮮な気持ちでどうやって法と現実の隙間を埋めたら良いかを考えながら、実務者として邁進しています。

1 はじめに

わが国では初めてのカスハラ防止を目的とした法制化が実現することになりました。「東京都カスタマーハラスメント防止条例」(2024.10.4)がそれで、2025年4月1日から施行されています。これに続く自治体もいくつか現れており、国レベルの法制化も予想されるだけに、先駆けとなった都条例の制定はクリーンヒットと言うべきでしょう。

条例では、カスハラを、「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義し、「何人も、あらゆる場においてカスタマーハラスメントを行ってはならない」としています。もっとも違反に対して特別の罰則が設けられているわけではなく、実効性を高めるために、企業に防止のために取るべき必要な措置の内容を定めた指針(ガイドライン)が作成・公表されています。

2 労働の場におけるハラスメントの法的責任

労働の場におけるハラスメントは、厚労省が行うワンストップの個別労働紛争解決制度の運用実績では「いじめ。嫌がらせ」の項目に含まれていて、相談件数のなかでは断トツの多さを占めています。

仕事や就業環境で、暴力や脅迫などの身体的攻撃や、仲間外れ、役立たず・給料泥棒など暴言による人格的中傷や蔑視など、人格権の侵害に晒される受難のことを指しています。

これらは場合によっては刑法の暴行や名誉棄損などに該当し、民事的には不法行為として評価されます。また実際の加害者だけでなく、使用者にも、労働契約上こういう行為が発生しないよう職場環境を整備する組織的義務があると考えられています。

3 広がるハラスメントの法的規制

ハラスメントを一般的な刑事・民事の責任追及に委ねるだけでなく、労働の現場に相応しい形で防止するための労働法の規制は、決して平たんな道のりだったわけではありませんが、ハラスメントの類型ごとに次第に広がりを見せています。カスハラの規制について述べる前に、それ以前の流れを簡単に追うことにします。

(1)セクハラ防止義務の導入

最初の一歩は、セクシャルハラスメント(セクハラ)でした。先例となった福岡地裁の判決(福岡地判平4.4.16)をきっかけに、雇用機会均等法の1997年改正でセクハラ防止義務が導入され(11条)、同様の類型は妊娠・出産に対するマタニティハラスメント(同法11条の3)や、育児・介護休業取得者に対するハラスメントに拡大されました(育児・介護法25条)。

(2)パワハラ防止法の施行

カスハラと密接な関係をもっているのはパワーハラスメント(パワハラ)防止法です(2019年、施行は2020年)。パワハラ防止法も、“存在が目障りだ、お願いだから消えてくれ”などの上司の暴言を苦に自殺した労働者の労災認定を認めた判例(東京地判平19.10.15)が先行し、それから12年を経て立法化されました。

ところが、この法律によるパワハラの定義は「職場において行われる優越的関係を背景にした言動であってその雇用する労働者の就業環境が害されること」とされていて、カスハラのように顧客、あるいは取引先の悪質なクレームによるハラスメントは同法の対象にはなっていないのです。

その事情の一つは、おそらく職場のハラスメントを告発した岡田康子氏の「許すな!パワーハラスメント」(飛鳥新社、2003年)と、同氏が代表を務めるクオレ・シー・キューブ社のコンサル業務を通してパワハラという和製英語が広まっていたからだと思います。

4 取り残されたカスハラへの対応

(1)世界の潮流

しかし実は、同じころILO(国際労働機関)ではハラスメント禁止条約が採択されています(2019.6、190号「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」)。この条約では、顧客や利用者、取引先など使用者以外の第三者による場合を含め、かつ防止のため効果的な制裁的措置を講じることを求めています。

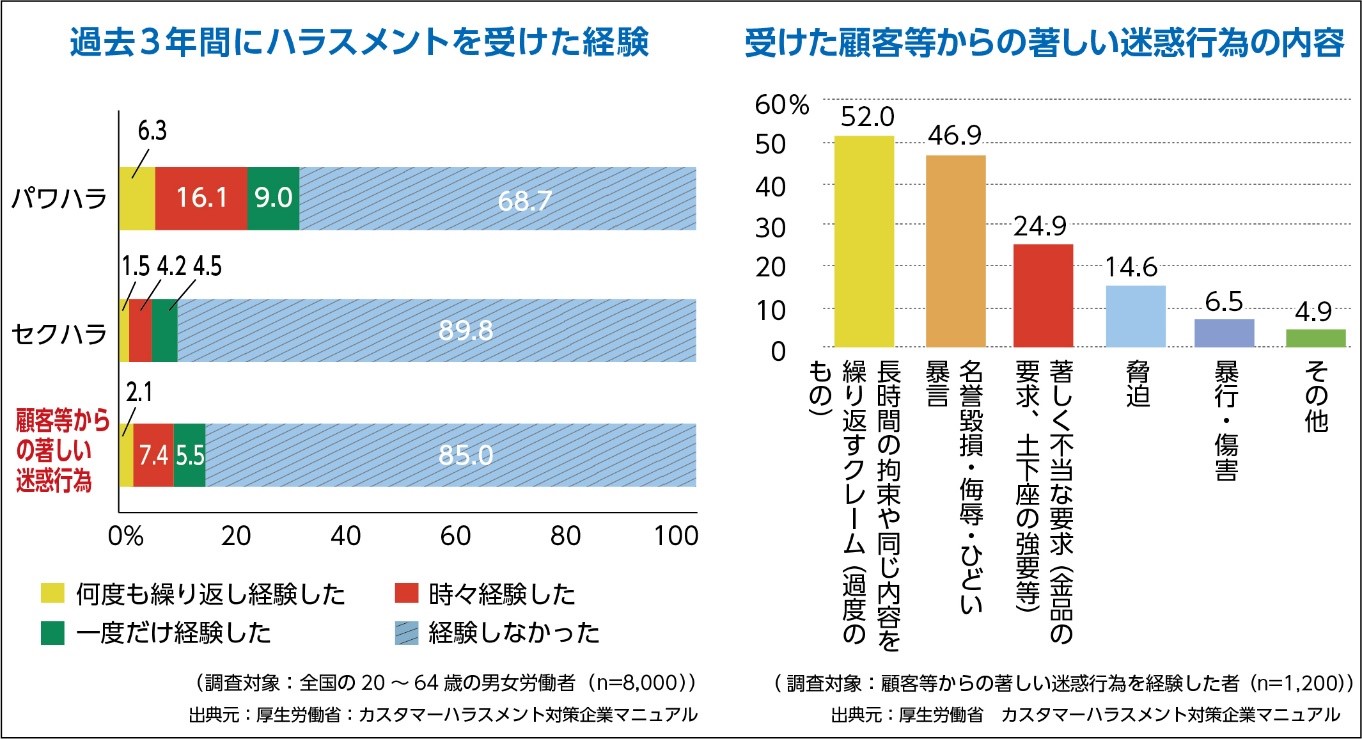

また国内でも、カスハラの深刻な実態を明らかにし、悪質なクレームに対する労働者の保護の必要性を訴える動きが高まっていました。牽引していたのは流通・サービス部門で顧客の悪質なクレーム被害に晒されている労働者を組織するUAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)でした。組合が2017年に行った約5万人の組合員を対象にしたアンケート調査では、実に70%が、顧客の暴言や長時間のクレーム、権威的な口調の説教、威迫・脅迫や金品の要求、土下座の強要などの悪質な迷惑行為を経験し、約19,000人が強いストレスを感じ、うち184人は精神疾患に陥ったことがあると回答し、深刻な実態が大きな注目を集めました。

(2)日本での対策指針

これを受けて厚労省も、関係各省にまたがる連絡会議を設けて対策に動き出し、パワハラ防止法の対象にはならないとしながらも、防止のための指針を定め、企業に対するマニュアルを作成して、労働者保護の組織的な取り組みを促しています。

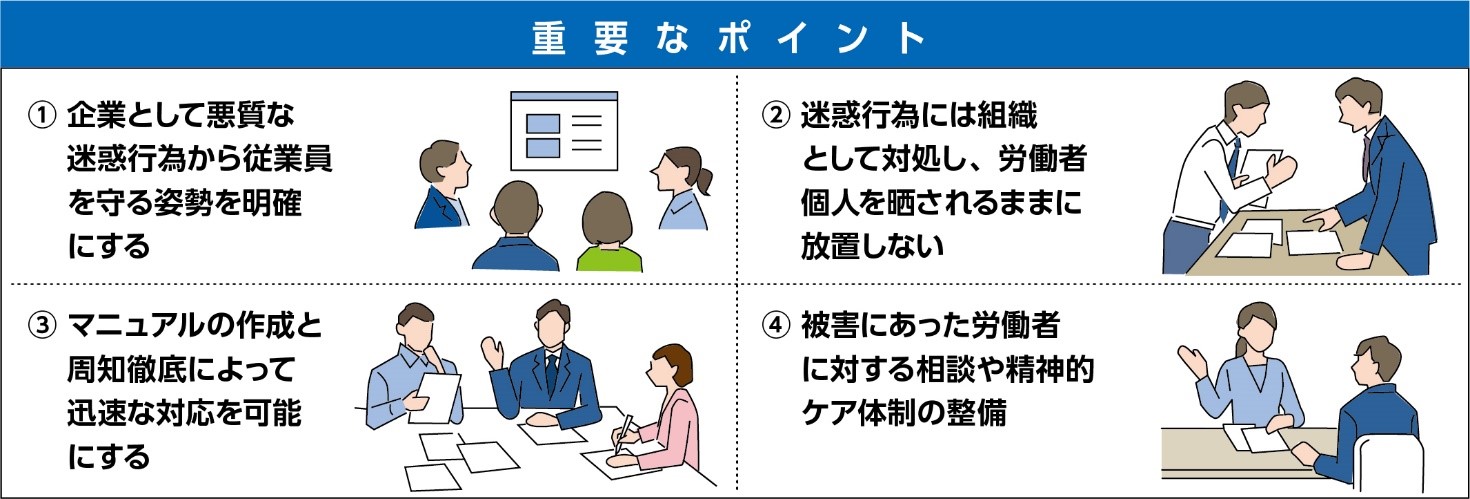

重要なポイントは、

①企業として悪質な迷惑行為から従業員を守る姿勢を明確にする

②迷惑行為には組織として対処し、労働者個人を晒されるままに放置しない

③マニュアルの作成と周知徹底によって迅速な対応を可能にする

④被害にあった労働者に対する相談や精神的ケア体制の整備

といったものです。

これに加えて昨年9月には、精神疾患に関する労災認定の判断基準を定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改訂し、カスハラ被害を具体的判断基準の項目に明示しています。その背景にあるのは、カスハラによる精神疾患の労災認定件数が22年度までの10年間に89人、うち29人は自殺(未遂を含む)という深刻な事実です。

心理的負荷の強度は、強・中・弱の3段階に分けられていますが、暴行や人格を否定し、威圧的言動を執拗かつ継続的に受けたなどの場合は強、そこまでないものは中、しかし会社が相談に適切な対応を怠った場合には強になる、といった判断基準が示されています。

5 待たれる判決の出現

セクハラやパワハラの法制化が、先行する判決に影響を受け前進したことは先に指摘した通りです。同じことはカスハラについても言えるでしょう。労災認定や安全配慮ないし職場環境整備義務を法的根拠とする民事裁判でどういう法的構成や訴訟上の問題点があるのか、克服するために何が求められているかなど、詳細な判決の分析によって得られるものは少なくないはずです。

今後、ますますハラスメントに対する法制化は進み、事業者・企業担当者には対応を求められる場面も増えてくると考えられます。最新の情報を把握し対応していくことがリスク管理にもつながると思われますので、広く情報にアンテナをはっておくこと、あるいは顧問弁護士などと連携して対応していくことも検討されるとよいかもしれません。

角田邦重

弁護士元中央大学学長。中央大学名誉教授。

およそ50年の学者生活の後、弁護士登録をして実務に足を踏み入れました。

依頼人の相談に真摯に耳を傾け、新鮮な気持ちでどうやって法と現実の隙間を埋めたら良いかを考えながら、実務者として邁進しています。