2025.05.09

ペット小売業でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

我妻 耕平

弁護士当法律事務所は、我が国最大規模の総合的な法律事務所として、誠実で質の高いワンストップ型のリーガルサービスを提供しています。川崎支店においても、川崎駅近くという利便性やネットワークを活かし、東京本店と連携を図りつつ、企業、個人の皆様の永続的な発展に寄与できるよう、常に全力で取り組んでいく所存です

1 ペット小売業とは?

ペット小売業は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「愛管法」と略します。)に定められている第一種動物取扱業のひとつです。

第一種動物取扱業としてペット小売業を営業するためには、管轄の都道府県知事(指定都市においては、その長)から登録を受ける必要があります。

しかし、登録は無条件に受けられるわけではありません。

2005年の改正により第一種動物取扱業としてペット小売業を営む際の手続きが届出制から登録制に変更されましたが、2019年改正では、更に登録拒否事由が追加され、ペット小売業を営む際の要件はますます厳格化してきているといえます。

また、登録を受けた後も、第一種動物取扱業として遵守すべき基準を遵守していないと認められた場合、都道府県知事から改善の勧告や命令がされることになります。それでも改善がなされない場合には、業務停止命令や登録取消処分がなされる可能性もあります。

登録せずにペット小売業を営んだ場合や都道府県知事からの改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は罰金に処せられることもあります。

このように、ペット小売業に関する法規制は年々厳格化しており、愛管法の改正による厳格化の例としては、

- 夜間の展示販売禁止(2005年改正)

- 動物取扱責任者の選任と研修の義務付け(2005年改正)

- 犬・猫の飼養頭数上限(2019年改正)

- マイクロチップ装着の義務化(2019年改正)

- 犬・猫販売における8週齢規制(2019年改正)

などが挙げられます。

営業時間や飼養頭数上限など、経営に直接的な影響を与えうる規制があることも、ペット小売業の経営の特徴といえます。

また、動物取扱業を適切に運用するため、その監督をする者として動物取扱責任者をひとつの事業所に1人は選任しなければいけません。なお、他の事業所との兼務はできないため、たとえば、ペットショップと併設しているトリミングサロンを開業した場合も、それぞれ別の動物取扱責任者を選任しなければいけません。

そして、こうした法令の変化を踏まえると、国内における愛玩動物への保護・愛護意識の向上により、今後もペット小売業の経営に直接的な影響を与える規制が増える可能性は否定できません。

また、法改正は、ペットショップで働く従業員たちの就業環境に影響を及ぼします。勤怠管理や就業規則の見直し、カスタマーハラスメント対策や労災事故の防止など、労務の観点のみから考えてもペット小売業の経営の課題は少なくありません。

そこで、本コラムでは、ペット小売業の経営の特徴を踏まえながら、具体的な労働問題について説明していきます。

2 ペット小売業を取り巻く概況について

コロナ禍による巣ごもり需要や、昨今の晩婚や少子化、趣味の多様化等の複合的な事情に伴い、ペット市場は拡大・成長しています。

このようなペットブームに伴い、2022年には愛玩動物看護士法が施行され、これまで民間団体の認定資格であった愛玩動物看護士が国家資格となりました。これにより、動物病院ではさらに高度で細やかな医療を受けられるようになりました。ペット達の平均寿命が延伸しているのは、こうした愛玩動物に対する医療の発展が大きいといえます。

また、この数年でペット保険の新規参入もますます高まってきており、更には、飼い主が自身の死後もペットの生活や安全を守るためにペット信託という選択をとる方もいるようです。

ペットに対する高度な医療と多種多様で多角的なサービスが充実している昨今では、これまで以上に、動物たちを大切な家族として迎え入れたいと考える人達が増えていくと考えられます。

そんなペット達との出会いのきっかけとして大きな役割を持っているのが、ペット小売業です。

ペットショップでは顧客の生活環境や飼育経験の有無など様々なニーズにあわせて、顧客に合うペットを提案することになります。

最近では、物価高騰の影響もあり、鳥やハムスターなど比較的小さなスペースで飼うことのできる動物や魚類も需要が増加してきているという分析が出ています。

そのため、ペットショップで接客する従業員たちは、犬や猫に限らず、様々な動物たちの特性を踏まえて、品種や個体からわかる性格、飼養の詳しい方法や必要な飼養環境、平均寿命、罹りやすい病気、ワクチン接種の時期など、顧客が終生飼養できるか検討できるように必要な情報を正確に伝えなければいけません。

また、冒頭でも触れましたが、国内では愛玩動物への保護意識が年々高まっており、愛管法は、定期的に改正がされています。そのため、ペットショップのみならず第一種・第二種動物取扱業者は法改正ごとに対応をしていかなければいけません。

こうした社会情勢、顧客のライフスタイルや意識の多様化などを踏まえると、今後のペット小売業は、より一層、専門的で幅広い知識と、しっかりとしたコンプライアンス意識を持って経営していくことが必要といえます。

3 ペット小売業の特徴について

ペット小売業の特徴は、やはり「生き物を扱う」事業であるという側面と、仕入れた商品を一般消費者に販売するという小売業としての面の二つの側面をもつ業態であるというところにあるでしょう。そのため、ペット小売業における労働問題は、この二つの特徴を踏まえて対策していく必要があります。

まずは、それぞれの特徴について整理してみましょう。

‐第一種動物取扱業者が遵守すべき法令と労働問題‐

先にも少し触れましたが、国内における愛玩動物に対する保護意識は年々高まりつつあります。そのため、愛管法は、定期的な改正が行われ、様々な規制が定められています。

したがって、第一種動物取扱業者であるペットショップは、愛管法によって定められた基準・規制を遵守しなければならないことから、労働問題との関係でも、一般の小売業者に比べ特殊かつ慎重な対応が求められる場面も少なくありません。

たとえば、ペットショップでは、飼養施設の清掃や消毒、給餌、給水、運動など動物たちの体調管理等を1日1回以上行うことが義務付けられていることから、365日、誰かしらが出勤しなけれならないため、勤怠管理を適正かつ厳格に行わなければ、未払い賃金の発生や労災事故などのリスクを生むことになります。

また、普段の勤怠管理が適正に行われていたとしても、病欠などで一定期間人員が不足したり、突然の退職などで新しい従業員を雇用するまでの間人員が不足してしまうなど、不測の事態が生じた場合でも、動物たちの飼養は毎日行わなければなりません。

そこで、ペットショップの経営者は、こうした不測の事態でも動物たちを適切に管理しつつ労働問題が起こらないようにリスクマネジメントする必要があります。

これは生体販売という他の業界とは明らかに異なる特徴を持つペットショップならではの課題です。

‐小売業界における労働問題‐

- 品種等の名称

- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

- 適切な給餌及び給水の方法

- 適切な運動及び休養の方法

- 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

- 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

- 性別の判定結果

- 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

- 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)

- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。

- 1から17までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

事前説明は、犬・猫だけでなく、他の哺乳類や鳥類・爬虫類といったペットショップで売られている動物を広く対象としており、これを怠ると、管轄の都道府県の動物愛護担当者が立ち入り検査を実施したり、場合によっては、第一種動物取扱業の登録の取消や、業務停止命令がなされることもあります。そのため、早く売りたいからといって虚偽の説明をしたり、説明を怠ってはいけません。

しかし、事前説明を適切に行うためには、従業員への周知・徹底が必要です。従業員が愛環法やその他関係法令を遵守した接客を行うことができるようマニュアル作りや研修を行うだけでなく、カスタマーハラスメントにより従業員に負担が生じないような対策を講じる必要もあります。

こうした対応を怠ってしまうと、労働問題が生じるリスクが高まります。

4 ペット小売業で発生しやすい労務トラブルについて

(1)トラブルの類型の整理

上の特徴に関連付けて整理をしてみましょう。

①従業員の勤怠管理と法令で定められた動物の管理方法

‐店休日でも出勤が必要なペットショップ‐

ペット小売業は、単にペットという商品を販売するだけでなく、法令に定められた基準のもとで動物の管理を行わなければいけません。

たとえば、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令では、

「一日一回以上巡回を行い、保守点検を行うこと」

「ケージ等の清掃を一日一回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。」

など、動物を毎日適切に管理することが定められています。

また、同省令では、こういった毎日の管理について、

「清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。」とも定められています。

そのため、店が定休日であっても、一日一回以上は動物の管理をする必要があります。また、年末年始など、出勤できる従業員が限られてしまうような時期においても、出勤できる人員を確保しなければいけません。

しかし、このように誰かしらが毎日出勤しなければいけないため、突然の欠勤や退職などで人員が確保できなくなってしまった場合には、特定の従業員のみに過度な負担がかかってしまい、労務トラブルのリスクが高まります。

‐従業員の人数と犬・猫の頭数上限‐

同省令では、従業員1人あたりのペットショップで飼養できる頭数上限についても定められており、2024年6月以降、犬は20頭(うち繁殖犬は15頭)、猫は30頭(うち繁殖猫は25頭)とされています。

しかし、この頭数上限については、いくつかの留意点があります。

-

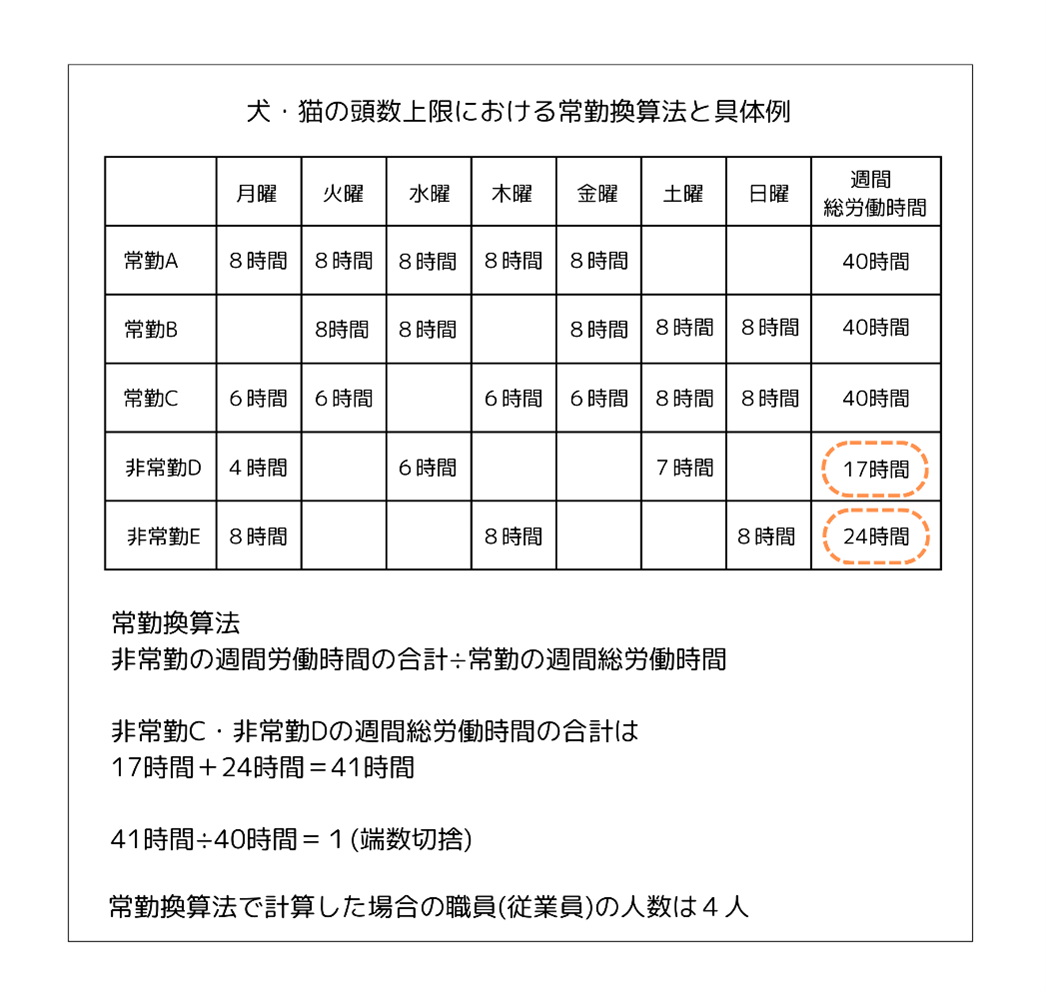

従業員の数は常勤換算法でカウントする

同省令では、飼養する従業員の数え方について、

「飼養又は保管に従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。)」

と定めています。

ここでいう「常勤の職員」とは、正社員か否かという雇用形態は問いませんが、法定労働時間の上限である週40時間勤務する者を指します。

たとえば、常勤3人、非常勤が2人の場合、パート勤務2人それぞれの週間総労働時間を合計した時間を常勤の週間総労働時間で割った時間から算出された数で、従業員が何人なのかを算出します(常勤換算法)。

このような形で人数を換算する理由は、飼養環境を維持して適切な動物の管理をしていく点にあります。

そのため、仮に、所定労働時間が7時間で36協定を結んでいた場合、法律上は8時間以上働くことができる従業員となりますが、常勤職員か否かの基準は、あくまでも実際の労働時間が8時間を超えているかという点であるため、正社員であっても、たとえば所定労働時間が7時間の場合には、ここでいう常勤職員にはあたらない点に注意が必要です。

ペット小売業の経営者は従業員の就業環境を考えるにあたり、一般的な労働問題だけではなく、こうした動物の管理に関する法令も併せて考えなければいけません。

- 販売接客だけを業務内容としている従業員についてはカウントできない

動物の管理業務は一切せず、接客業務や経理業務などそれ以外の業務のみを行う従業員については、頭数上限を前提とした従業員の人数にカウントすることができません。

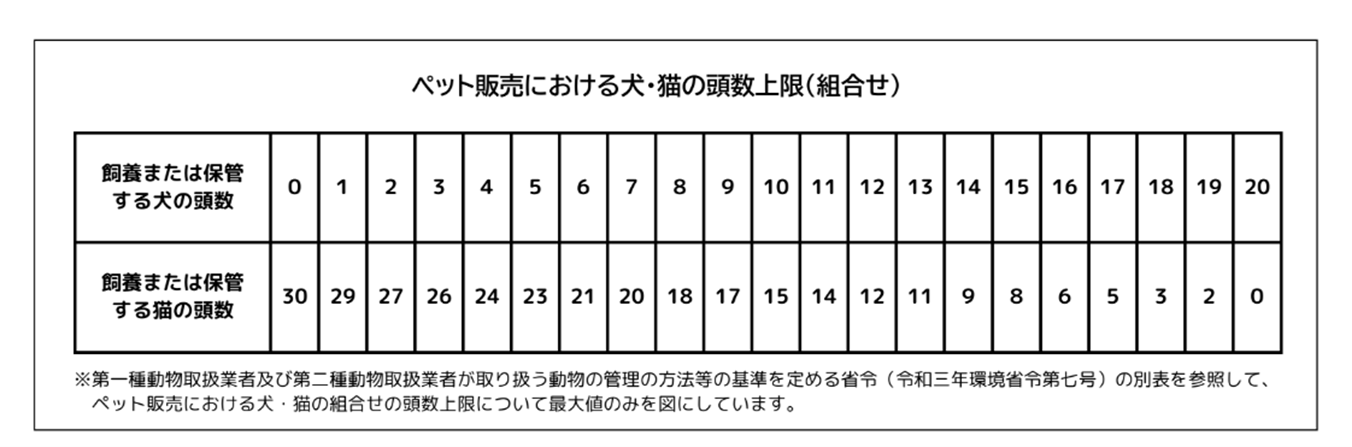

- 犬・猫を組合せて飼養する場合の頭数上限は同省令別表の定めによる

従業員の人数に対して、仕入れている犬・猫の数が省令の定める上限頭数を超えないように気を付ける必要があります。

従業員1人あたりの犬・猫の頭数の組合せは表のとおりです。

頭数上限は犬・猫のみですが、インコやウサギ、ハムスター、爬虫類など、他にも様々な動物の取扱いがあるペットショップの場合、それぞれの動物に合った方法で管理する必要があるため、実際は犬・猫の頭数上限を守っているからといっても、従業員ひとりあたりの負担は大きくなってしまう可能性が高いといえます。

そのため、店舗のマネージメントや不足分の労働力の穴埋めの負担が店長等の特定の従業員に偏ることも多くあり、割増賃金のみならず 過労やメンタルヘルス疾患等の労災の問題に発展することもあります。

なお、複数の従業員の退職時期が重なることで頭数上限を超えてしまった場合、急募で求人するか、系列店に犬・猫を引き取ってもらうなどの対応が必要となります。

②ペットショップならではの労災事故

ペットショップでは様々な動物を扱うため、動物由来の感染症や、噛みつき、引っ掻きなどによる怪我が生じてしまった場合、労災事故として認定される可能性が高いです。

免疫力が落ちていたり適切な対処をしなかったりということから、症状が悪化してしまい日常生活に支障をきたしてしまうこともあるため、軽視することはできません。

③従業員と顧客のトラブル

販売したペットが実は病気に罹患していた等の理由で顧客とトラブルになることが多いです。

そして、その対応の関係で従業員が心因性の疾患を発症したり、そうならない場合でもペットの管理を巡って使用者と従業員の間の紛争やいざこざに発展するリスクがあります。

最終的に店側に責任があるとされた場合には、責任の所在や損害の内部負担を巡って従業員とトラブルになることがあります。

ペット小売業の経営者は、法令の定める動物の管理方法や適切な飼養環境の維持のために守らなければいけないことが多くあります。一方で、こうしたペット小売業の特殊性を踏まえたうえで、法定労働時間を守った勤怠管理が守られているか、時間外労働が必要な場合は36協定を結んでいるかなど、法令を順守した労働環境作りもペット小売業を経営する上では大きな課題といえます。

そこで、これらのトラブルを未然に防ぐための対応をご紹介します。

(2)トラブルが生じないようにするための対応例

-

労働条件の明確化と必要な制度の策定

店休日でも動物の飼養や飼養環境の維持のために誰かしらが出勤しなくてはいけないということは既に触れたとおりですが、雇用される従業員に対しては、採用の時点で勤務時間についても明確に説明し、割増賃金の発生が想定される場合(いわゆる残業代や深夜勤務、休日勤務を含む)には、その取扱いについても雇用契約書に明記した上で説明しておくことがトラブルを避けるために重要です。

事業者側として予めできる事としては、いわゆる36協定(時間外労働を可能にする労使間の協定)を作成しておくことは勿論ですが、繁忙時期が偏っているような仕事内容の場合は、変形労働時間制(繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行うものです)や、場合によってはフレックス変形労働制の導入(3か月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めておいたうえで、労働者がその範囲内で各日の始業時刻及び終業時刻を設定できる制度)なども検討した方が良いでしょう。

②勤務場所の整備

店舗設備の拡充や充実、配置の工夫等、勤務する従業員の働きやすさや事故の防止を図っていくことは当然行っていくべきです。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令では、

-

動物のケージ飼養とその対応について

「ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。」

「動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。」

と定められており、

それぞれの動物にあったケージを設置したうえで、飼養の際に動物が逃げ出さないような従業員教育や、逃げ出してしまった場合の対処法の整備を必要としています。

また、同省令では、

「毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。」と定められており、

ペットショップならではの環境整備が求められています。

さらに、いわゆる防犯カメラの設置については、職場内ハラスメントの防止や、顧客トラブルの未然防止のために特に推奨されます。労働時間についても間接的に把握することができるため、各従業員の労働時間の管理のしやすさにも繋がります。従業員による動物虐待や商品の横領等のリスクも格段に抑える事ができるでしょう。

同省令では、

「販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、顧客等が動物に接触する場合には、動物に過度なストレスがかかり、顧客等が危害を受け、又は動物若しくは顧客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、顧客等に対して動物への接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること。」

と定められていることから、万が一、顧客が感染症などに罹り法的トラブルが起きた時、従業員が適切な接客をしていたか、動物の扱い方はマニュアル通りであったかなどを証拠として残すという意味でも、防犯カメラの役割は重要です。

ただし、防犯カメラの設置については、個人情報保護法や条例等を遵守し、従業員や顧客のプライバシー保護の観点から、設置要件について留意し、適切に設置することが肝要です。

その他、アンケート制や内部通報制度の整備と通報者の保護等、働いている者の生の声を経営陣が適切に把握、管理することができるような制度を拡充することにより、従業員の不満が事前に蓄積されるのを防止し、離職率を下げることにもつながるでしょう。

③想定される事態と対応についてできるだけ具体的にマニュアル化をしておくこと

多くの企業や事業主の方においては当然取り組まれていることかと思いますが、業務上従業員が直面することが想定される事態や対応については事前にマニュアルを作成しておき、内容を事前に従業員に共有しておくべきでしょう。

すでに触れたように、動物の飼養をする中で動物由来の感染症や怪我の事故が生じた場合、業務中の事故は労働災害として認められる可能性が高いです。そのため、雇用前に感染症や怪我のリスクを正確に伝え、動物に接触する際にグローブの装着を義務付けるなど研修やマニュアル作りが大切となります。

日々の業務の中で、当然、経験やケーススタディも蓄積されていくので、作成した後も、担当の人員を定め、随時、刷新・更新していくことが肝要です。結果的に多くの事象に迅速かつ適切に対応ができるようになり、リスクとコストの低減になります。

オンライン上で、就業規則等と併せていつでも従業員が見られるように共有しておくことも有用でしょう。

④従業員教育の重要性

後に裁判例でも紹介しますが、動物についての知識不足が顧客や経営に致命的な影響を与える事もあります。

動物を雑に扱ったり、不衛生な環境で平然と飼育する悪質なペットショップが後を絶たない中、ペット業界に関する法改正や、取扱い対象の動物に関する感染症やそれに対する処置の方法等、経営者としては常に情報収集に努め、それを従業員(特に店舗の責任者クラス)に研修や勉強会等を使ってフィードバックし、常に改善を行っていく事で将来の紛争やトラブルを防止することができます。大規模な研修などが難しい場合は、職場内でのお知らせや通知を上手く活用して情報共有を積極的に行っていくべきです。

5 ペットに起因する顧客や従業員とのトラブルに関する裁判例の紹介

2025年4月1日、東京都では全国で初めてとなるカスタマーハラスメント防止条例が施行され、今後も全国各地で類似の防止条例が施行されることが予想されます。また、ホテル、飲食店、病院などでもカスタマーハラスメント対策を進めているところは多くあり、こうした対策の必要性については、ペット小売業においても例外とはいえません。

カスタマーハラスメントとは、

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるものをいいます。

ペット小売業において、例えば、

- 生体販売の性質上、動物たちの負担や事故防止のことを考えて、購入を具体的に検討していない顧客や子供に動物との接触を断ったら、顧客から怒られた

- 餌の種類や1日の必要量、鳴き声の大きさや散歩の距離、ワクチン接種の頻度など、その動物の飼育に必要な情報を伝えたのに、後日、「世話が大変」「鳴き声がうるさい」という理由で返品返金を求められた

- 同じ種類の動物であっても性格などに個体差があり、成長過程で毛や眼の色に変化が生じるような場合があることなどを伝えたのに、「成長したら可愛くなくなった」というクレームで動物の交換を求められた

など、生体販売特有のクレーム対応について、対応マニュアルの作成や社内相談窓口の設置など、特定の従業員のみに負担がかからないような対策が必要です。

一方で、以下でご紹介する裁判例のように、購入した動物から顧客や他の動物が感染症に罹患したとして損害賠償責任が認められることもあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、動物たちの健康管理を適切に行い、飼養環境の維持をしなければいけませんが、感染症に罹患した動物から従業員が感染症に罹患してしまう危険性もあります。

その場合、労災事故として認められる可能性が高いため、仕入れる動物たちの安全性についてもきちんと確保する必要があります。

【裁判例】

■ 横浜地裁平成3年3月26日判決

ペットショップが販売したインコがオウム病クラミジアに感染していたため、購入者の家族が次々にオウム病に感染し、1名が死亡した事例です。

販売店には、オウム病についての情報収集、鳥の状態に応じて抗菌薬を与える、卸売業者や生産業者へ病気予防策を確認する、顧客へ口移しで餌をやらず感染した鳥や排泄物との接触に注意するよう伝える、などにより人へ感染しないよう努める注意義務があったにもかかわらずこれを怠ったとして、損害賠償責任が認められました。

■ 東京地裁平成27年12月25日判決

ペットショップ店長が自分の飼い犬を店内に持ち込んで放置していたところ、犬が店舗に勤務していたアルバイト従業員を噛んで負傷させました。さらにその後、店長が仕事をさぼっているなどとして当該従業員を叱責したところ、当該従業員が退職に追い込まれたと主張し、訴訟が提起されました。

裁判所は、店長は犬を店内に持ち込まないか、檻やリードを使って犬が他者に危害を加えないようにする義務に違反し、またパワハラ行為により従業員に過重な心理的負担を与えたとして、どちらも不法行為と認定しました。

また、会社のエリアマネージャーでもあった店長は、犬を含めて何を搬入してどう管理するかの判断までを職務として行っていたため「使用者の事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有する行為にあたる」として会社にも不法行為の損害賠償責任が認められました。

■ 東京高裁昭和30年10月18日判決

古い事案ではありますが、犬の病歴を偽った結果、代金返還請求が認められたものがあります。

昭和25年頃、まだジステンパーウイルスのワクチンが流通していなかった当時、ジステンパーウイルスは、一度罹患し、治癒した際には、再発しないとされていました。そこで、ジステンパーウイルスに罹患し、治癒した病歴を有していると信じて仔犬を購入した原告が、買い受けた仔犬にはジステンパーウイルスの病歴がなく、後日、ジステンパーウイルスに罹患して死亡したことから、売り主である業者に対して仔犬の売買契約の無効と仔犬の代金返還請求を求めた事案です。

裁判所は、仔犬がジステンパーの病歴を有しているかという要素に錯誤があったとして契約は無効であると認定しました(現行法は取消しに改正されています)。

要素の錯誤とは、その錯誤がなかった場合には、その意思表示が行われなかったような重大な瑕疵のことをいいます。本事案であれば、ジステンパーウイルスに罹患していないと知っていたら仔犬を購入していなかったというほど、本件売買契約において仔犬にジステンパーウイルスの病歴がないということが重大な瑕疵であるということが認められたことになります。

また、要素の錯誤は、相手方(本事案では原告)に重大な落ち度がある場合には認められませんが、これについても、原告には格別重大な過失が認められなかったとされています。

■ 横浜地裁川崎支部平成13年10月15日判決

ペットショップを営む原告が自分の店で転売する目的で別のペットショップから仔犬2匹を購入しました。しかし、購入したうちの1匹が購入時点でパルボウイルスに感染しており、その後発症し死亡、原告の営むペットショップ店内の他の犬にも感染発症してしまい何匹かは死亡、助かった犬も販売不能となりました。

裁判所は、売主が健康で病気に罹患していない動物を売り渡すという売買契約の基本的義務に違反しており、それにより買主が転売できなくなったとして売買代金の返還請求を認めただけでなく、治療費や消毒費、廃棄した設備の費用なども債務不履行の損害賠償として認めました。

■ 東京地裁令和5年12月5日判決

ペットショップが販売した犬がミミヒゼンダニ及びジアルジアに寄生されており、犬は2週間後に外耳炎と腸炎を発症しました。

犬は売買の時点ではこれら寄生虫に寄生されていたものの外耳炎と腸炎を発症してはおらず、このことから裁判所は売買契約の当時取引上の社会通念に適合する最低限の健康状態は備えていたといえるとして、売主の債務不履行責任と不法行為責任を否定しました。

6 ペット小売業界特有の問題への弁護士による法的対応

以上のように、ペット小売業においてはいくつもの法的に考慮しなければならない事項や制約があります。

また、実際に問題が生じた際に相手方と協議を行っていくには法実務や裁判例を踏まえて慎重に内容や時期を選択していかなければならないところ、安直に感情任せに対応されてしまうと、将来労働審判や裁判に移行した際に取り返しがつかない判断がされてしまう恐れもあります。

このため、法的紛争を経験したことがない、あるいは対応したことがあっても余程法的な知見や経験があって習熟しているという場合でない限りは、少なくとも弁護士に相談した上で対応の方向性や交渉内容を決めていくことをお勧めします。

虎ノ門法律経済事務所では、前身の事務所を含めて1972年の創業以来、使用者側の立場で多数の労働問題を解決してきた実績があり、豊富な経験と専門知識を活かした解決策を提供してきました。日本経済新聞でも2024年度の「企業側労働法務として頼れる弁護士5選」に選出されております。

また、法人全体で合計300社を超える法人と顧問契約を締結しており、経営者の方からの実践的な労務相談にも対応しております。解雇の有効性や残業代の未払い、ハラスメントクレームに対する対多人数の交渉を始めとして、使用者側の皆様の労働問題に関するご相談について、多数の対応実績があります。もしペット小売業を営まれている経営者の方でお困りのことがある場合には、お気軽にご相談下さい。

我妻 耕平

弁護士当法律事務所は、我が国最大規模の総合的な法律事務所として、誠実で質の高いワンストップ型のリーガルサービスを提供しています。川崎支店においても、川崎駅近くという利便性やネットワークを活かし、東京本店と連携を図りつつ、企業、個人の皆様の永続的な発展に寄与できるよう、常に全力で取り組んでいく所存です

たとえば、ペットショップでは、顧客に対し、売買契約を結ぶ前に、必ず対面で、終生飼養してもらうための重要事項として以下の18項目について事前説明をする義務があります。また、説明の際には重要事項を示した文書(電磁的記録も含む)を用いて行う必要があります。