2025.04.10

建設業でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

野嵜 努

弁護士弁護士・社労保険労務士

弁護士は、「弁」によって人を「護(まも)る士」と書きます。私は、厚生労働省で勤務した経験も活かし、1件1件、お客様の思いを汲み取り、お客様を護(まも)れるように、丁寧かつ迅速な対応を心掛け、お客様のニーズに合った最適な解決に向けて取り組みます。

1.建設業とは?

(1)建設業の定義

①建設業とは?

建設業を規律する法律である建設業法では、「「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設(・・)工事(・・)の完成を請け負う営業をいう」と定められています(建設業法2条2項)。

ここでいう「建設工事」とは建設業法によって定められた建設工事の種類に該当する工事を意味します。

つまり、建設業とは、建設業法によって定められた建設工事の種類に該当する工事を行い、かつその完成を請け負う営業をいいます。

②建設業と建築業のちがい

建設業とは別に「建築業」という言葉もありますが、「建築業」で取り扱うのは一般的に一般住宅やマンション、ビルなどの建物のみです。一方「建設業」とは、建築業と土木業を含めた広い概念を指します。

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001172145.pdf(国土交通省より工事の定義について)

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf(国土交通省より建設工事の内容、例示、区分の考え方について)

(2)建設業の営業許可

①営業許可が必要な業種と不要な業種

―建設業法に定められた29種類の工事とは?―

建設業法には29種類(2種類の一式工事とその他27種類の業種)の工事が定められており、基本的にはそれぞれの業種につき建設業許可を受けなければなりません。ただし、例外的に軽微な建設工事については、建設業許可は不要です。

(ア)29種類の工事一覧

・2種類の一式工事

土木一式工事

建築一式工事

・27種類の工事

大工工事

左官工事

とび・大工・コンクリート工事

石工事

屋根工事

電機工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

舗装工事

浚渫(しゅんせつ)工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井工事

建具工事

水道施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

(イ)軽微な建設工事

建設業法第3条には「軽微な建設工事」にあたる場合、建設業許可は不要と定められています。国土交通省によると「軽微な建設工事」とは以下のものを指します。

(ウ)建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

(エ)建築一式工事以外の建設工事の場合

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

②建設業許可の有効期限

また、建設業許可の有効期限は5年間のため、5年が経過すると許可は失効します。更新を忘れずに行うことが必要です。さらに、申請内容に変更があれば変更届を出さなければいけません。

③建設業許可申請に必要な書類

建設業許可申請の際には健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料など社会保険に関する資料も提出が必要です。社会保険未加入問題は労務トラブルを招くだけではなく、追徴課税の支払や罰金・罰則などもあるため注意が必要です。

参考:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html(国土交通省より建設業の営業許可について)

2.建設業における直近の問題について

最も大きい問題として、2024年問題があります。

2024年問題とは、労働基準法の改正や働き方改革関連法の施行等に伴い、建設業者の多くが2024年に労働環境を大幅に変更しないといけない必要に迫られている問題です。

(参考:厚生労働省『建設業「時間外労働の上限規制」のポイント』)

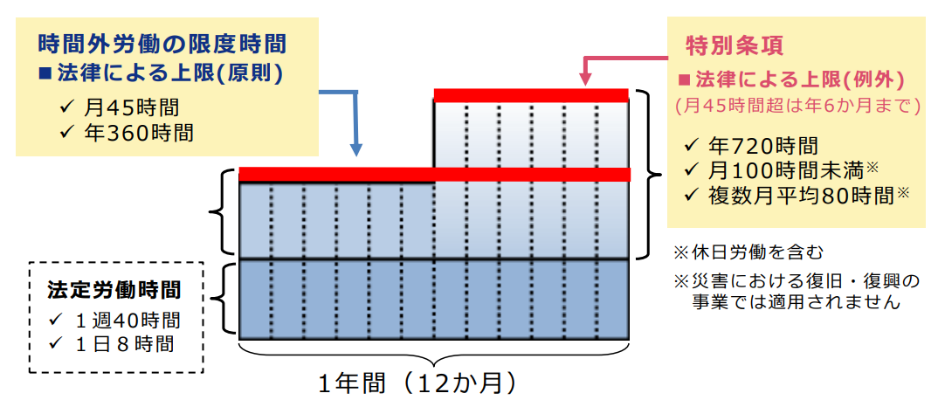

労働基準法の改正により、原則一日8時間・一週間40時間の労働時間となりました。

例外として、36協定を結んだ場合には協定で定めた時間までは時間外労働をさせることが認められていますが、この場合も、上限時間は定められており、月45時間かつ年360時間(月平均30時間)を超える時間外労働はできません。

もし違反した場合は使用者に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。建設業界は移行期間として5年間の適用猶予期間がありましたが、2024年(令和6年)4月から、この時間外労働規制の適用が始まりました。

3.働き方改革関連法案の要因となった建設業の現状

(1)労働力人口の減少

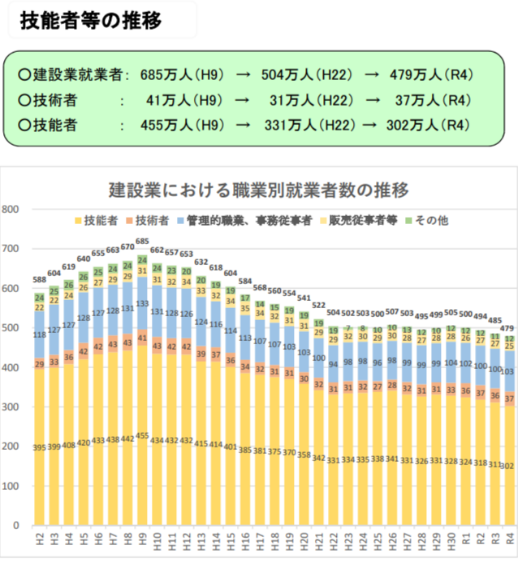

国土交通省が令和3年11月に公表した「建設業の働き方改革の現状と課題」にて建設業の就業者数をみると、減少傾向が進んでいます。

(参考:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』)

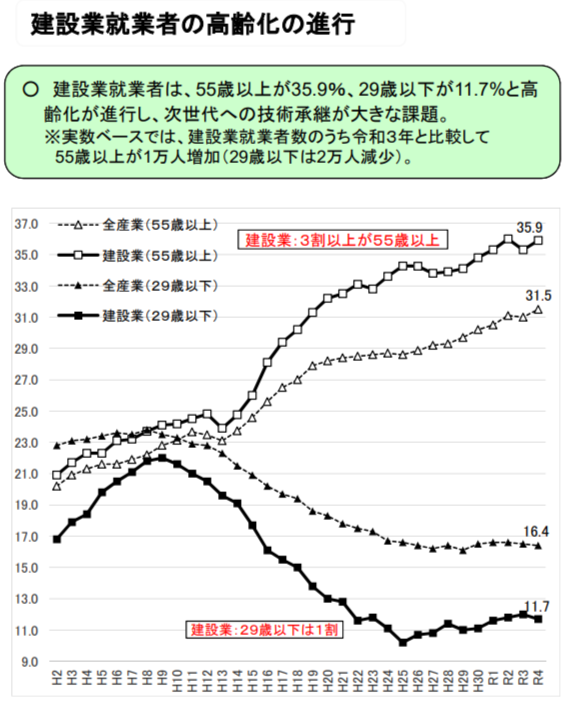

また、年齢でみると29歳以下の若者は10%程度となっている一方、55歳以上が全体の30%以上を占めています。日本の高齢化社会も原因の一つですが、長時間労働や厳しい労働環境などが敬遠され、建設業で働くことを希望する若者自体が減少している実態があります。

(参考:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』)

(2)長時間労働で休暇の少ない労働環境

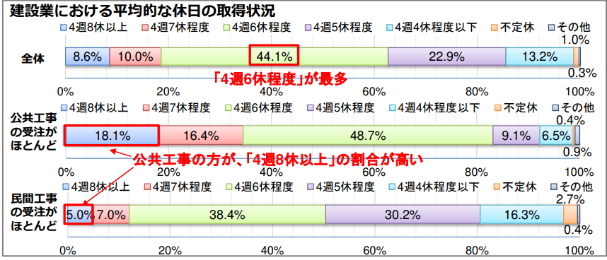

「建設業の働き方改革の現状と課題」によると、建設業の労働時間は年間で1,985時間と、全産業平均の1,621時間と比べて20%ほど長くなっています。

4割の労働者が4週4休以下(週休1日以下)で働いているという実態もあります。

働き方改革関連法が適用されれば労働環境の改善が期待できる反面、もともと労働者の長時間労働で工事に対応してきた分、人手不足のさらなる深刻化も懸念されます。

(参考:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』)

4.建設業で発生しやすい労務トラブル

(1)労災事故

公表されている令和2年の業種別死傷事故データを見ると、建設業の死傷者数は製造業 (25,675 人、 全産業の 19.6%)、陸上貨物運送事業(15,815 人、12.1%)、小売業(15,341 人、11.7%)に次いで第4位 (14,977 人、 11.4%)です。

また、死亡者数は、 建設業がトップ (258 人、 全産業の 32.2%)、で、第 2 位の製造業 (136 人、 17.0%)とは差があります。

建設業は墜落・転落事故等含め、仕事自体に事故のリスクが内包されていることから、労災事故が発生しやすい業種なのです。

そこで、建設業界で発生しやすい労災事故をいくつかご紹介していきます。

①偽装一人親方と社会保険未加入問題

建設業界における社会保険加入率の低さは、従来、問題視されてきました。

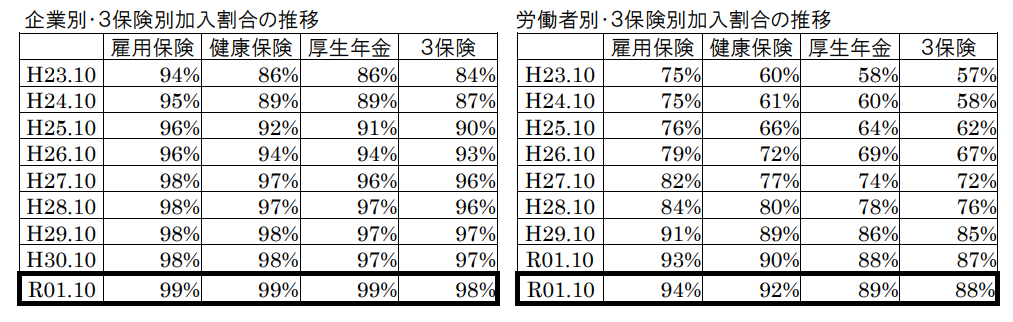

しかし、近年では建設業における社会保険加入対策が進められており、令和元年のデータでは3保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の企業別加入率は98%、労働者別では88%となっています。

(参考:国土交通省『公共事業労務費調査(令和元年10月調査)における保険加入状況調査の結果』)

これに対して、実態は雇用労働者でありながら法定福利費等の労働関係諸経費を削減することを意図して社会保険に加入させずに仕事をさせる、いわゆる「偽装一人親方」の問題は現在でも対策が必要とされています。

実態は雇用労働者であるにもかかわらず、一人親方として社会保険に加入させずに仕事をさせた場合、使用者には、以下の罰則等が適用される可能性があります。

・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(雇用保険法第83条)

・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条1項1号)

※ただし、使用者が法人ではなく個人事業主で、被保険者となる従業員が5人未満の場合等は除きます。

そして、罰則を受けた場合には建設業許可が取り消されるおそれがあるため、使用者としては正確に実態を把握し、適切に社会保険加入の要否を判断する必要があります。

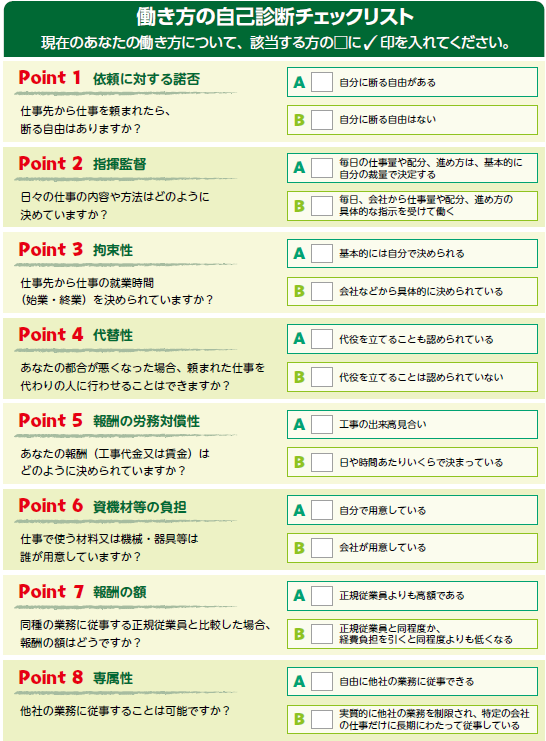

この問題について、国土交通省は『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』を改訂し、働き方自己診断チェックリストを活用するなどして、偽装一人親方問題の対策を進めるよう元請企業や下請企業に対して働きかけています。

(参考:国土交通省『みんなで目指す クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界』)

②安全靴着用義務違反等

作業環境によっては、使用者は労働者に対し作業服や作業帽、安全靴の着用をさせる義務があります(労働安全衛生規則第110条や同規則558条など)。

これを怠ると使用者は安全配慮義務違反を問われるおそれがあります。

もっとも、作業服などの費用については必ずしも使用者が負担しなければいけないわけではなく、労働者に負担させることも可能です。

ただし、その場合には労働者に作業服などの費用負担をさせる旨を採用時に明示したり、就業規則に定める必要があります(労働基準法15条1項、89条5号、同規則5条1項)。

また、労働者が費用の負担を軽くするために安全性の乏しい作業服などを着用して業務に従事した結果、労災事故が発生した場合にも、使用者には安全配慮義務違反が問われるおそれがあるため、防御服の安全基準などは明確に定める必要があります。

③熱中症の発症

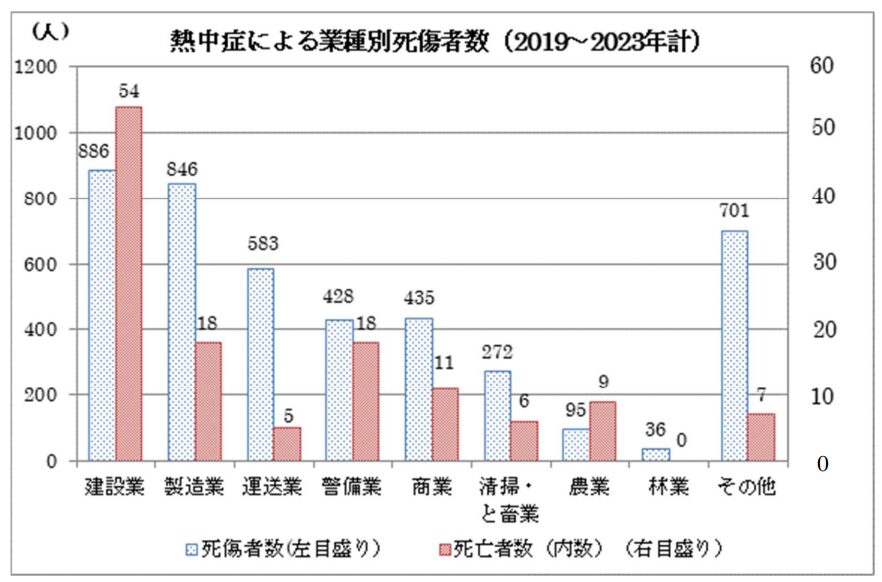

建設現場では、季節を問わず労働者の安全を確保するために作業内容に適した作業服や安全靴、またヘルメットの着用が必要となります。特に夏季は熱中症による死傷事故も多発しており、厚生労働省の発表では2019年から2023年の間で起きた熱中症による業種別死傷事故数は建設業がトップであることが発表されています。

(参考:厚生労働省『令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)』)

そのため、働き方改革の促進に伴い、適正な工期設定基準の見直しについて中央建設業審議会が工期に関する基準の実施を勧告し、工期の設定をするにあたっては猛暑日における不稼働に関する内容を追記するように改訂され、元請企業だけではなく下請企業も熱中症対策を踏まえた工期の設定が求められています。

また、使用者は熱中症予防対策として作業管理者および労働者に対する労働衛生教育と熱中症発症時の対処法を確認し、周知徹底する必要があります。

これらの対応・対策を怠った場合、使用者には安全配慮義務違反が問われるおそれがあります。

(2)長時間労働に伴う残業代の支払トラブル

前記のとおり、労働力人口の減少により建設業は慢性的に人手不足であり、休日も少なく、かつ工期を厳守しなければならないという事情から、慢性的に長時間労働が発生しやすい業種と言わざるを得ません。

そのことに伴い、多くの作業者に何らかの残業代が発生するケースが多く、残業代の支払トラブルも生じやすい業種ということが出来ます。

(3)パワーハラスメント

パワーハラスメントとは、以下3つの要素を全て満たすものをいいます。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はこれに該当しません。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

③労働者の就業環境が害される ①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

厚生労働省の発表では、パワーハラスメントを受けた経験が多い業種の第2位に建設業があげられており、過去3年間にパワーハラスメントを経験している従業員は36.2%いることがわかりました。

しかし、使用者にはパワーハラスメントを防止するための措置を講じる義務があり、これを怠ると、安全配慮義務違反に問われるおそれがあります。

5.建設業に関する裁判例等

(1)労働時間に関する裁判例

①「労働時間」とは?―建設業界で問題となる移動時間―

労働基準法32条1項は、労働時間について、

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。

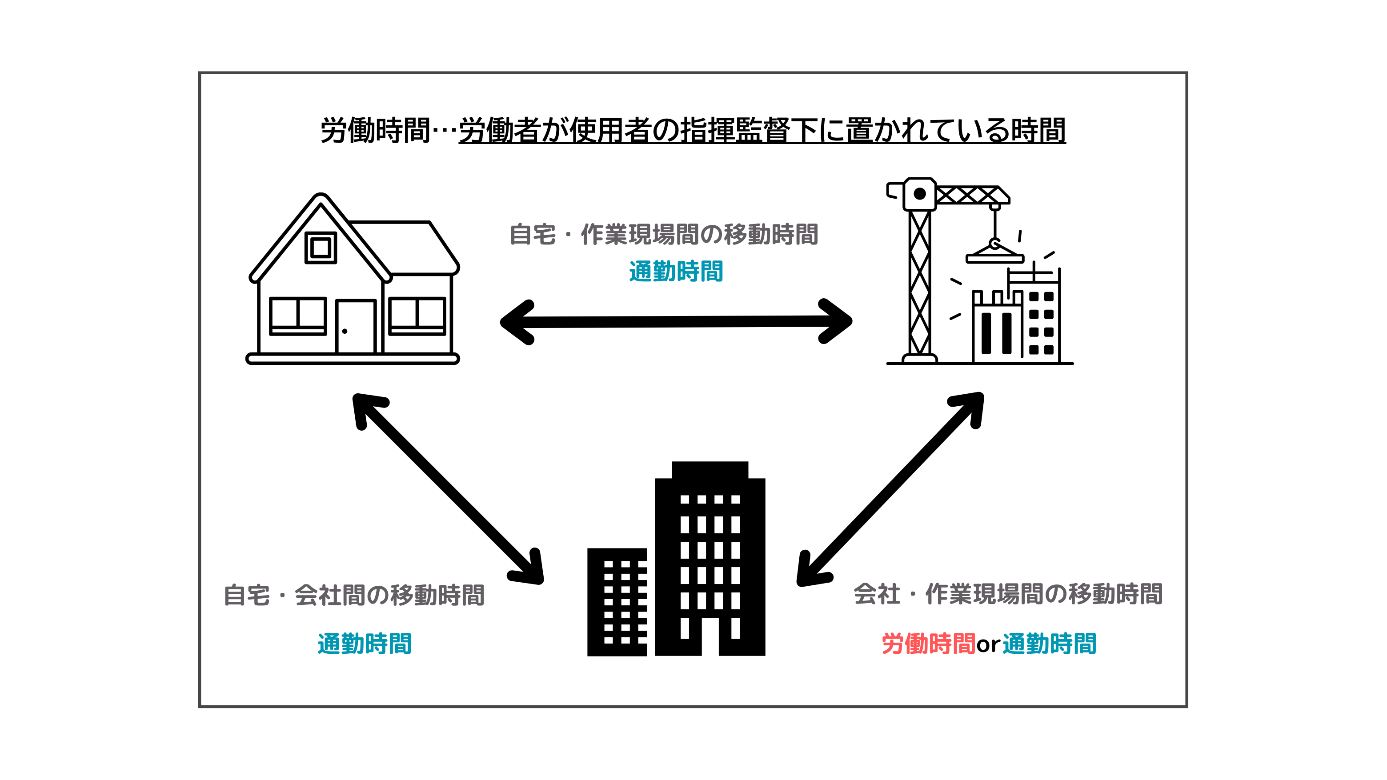

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。この労働時間に応じて使用者は労働者に対して賃金の支払いをしなければいけません。

労働者が建設事務所(会社)へ出勤するための通勤時間は、使用者の指揮監督下に置かれているとはいえないため、使用者に賃金の支払い義務は生じません。一方で、建設現場への移動時間については労働時間に該当する場合と該当しない場合があり、事案ごとに判断する必要があります。

そこで、結論がそれぞれ異なる事案をご紹介します。

ケース2:移動時間が労働時間に該当しないとされた事案【事件名】

阿由葉工務店事件(東京地裁判決 平成14年11月15日)

【事件の内容】

被告Y(会社)の従業員である原告Xは現場作業員として働いていました。Xの所定就業時間は午前8時から午後6時までであり、現場での作業開始時刻と終了時刻も所定就業時間の通りでした。しかし、Xが出退勤の際には、車両移動でYの事務所に立ち寄ってから作業現場へ向かったり、帰宅したりしていました。本件は、その際のY事務所・作業現場での往復の移動時間が時間外労働であるとして、XがYに対して所定労働時間外の賃金を請求した事件です。

【争点】

本件でXが行っていた会社事務所と作業現場の往復はYの指示によるものではなくXの自主的な判断によるものでした。そのため、この移動時間が労働時間にあたるのかが問題となりました。

【判決の概要】

Xの作業現場での就業時間は所定就業時間である午前8時から午後6時までであったこと、現場場所は遅くとも前日までには伝えられていることが多く、また、車両への資材の積み込みも前日には終えている状況であったこと、車両運転者や集合時間などはXや他の従業員同士で相談して任意で決めていたことから、この移動時間はYの指揮命令によるものではない(「会社事務所と工事現場との往復は,通勤としての性質を多分に有するものであり,これに要した時間は,労働時間,すなわち,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間に当たらないというべきである」)として、労働時間にはあたらないとされました。

【弁護士コメント】

総説事件と阿由葉工務店事件、いずれも事務所と作業現場の移動が労働時間に該当するか問題となっていますが、結論は分かれています。

なぜでしょうか。

これは、裁判例が移動時間の実態やその他を見て判断しているからです。

総説事件の場合、Xらと親方Bが車両に同乗し移動しながら打ち合わせを行うなどしていたこと等から、移動時間も業務性・拘束性があると判断された一方で、阿由葉工務店事件の場合、敢えて事務所に寄ってから現場に行く、現場から敢えて事務所に戻ってから帰ることについて、業務性・拘束性がないと(事実上)判断されています。

このように、労働問題ではケースごとに裁判例の結論が分かれ得るということがあり得ます。だからこそ、このような労働問題が生じた場合、弁護士等の専門家の判断を仰ぐことが重要になってきます。

(2)建設現場で複数の会社がかかわる際の責任の範囲に関する裁判例

①建設業界における重層下請の問題 ―派遣が禁止される理由とは?―

建設業界では工事の発注を受けた元請企業、元請企業から現場工事を請け負う下請企業、さらに下請企業から孫請企業が請け負うといった重層下請構造が問題となることがあります。

重層下請構造は、工事内容の専門性をかんがみて各工程で分業化することで効率的な工事を実現することができるというメリットを持っています。

一方で、下請けが一次下請け、二次下請けと次数に形成されるほど、施工工事における各々の役割や責任の所在が複雑化するため、現場作業員の安全管理や施工管理が難しくなるという問題点があります。また、偽装請負(偽装一人親方)や禁止されている派遣などが横行しやすいという問題もあります。

特に、複雑な重層下請構造において派遣労働者が加わると、労災事故が発生した場合に、責任の所在が不明確となるため、労働者保護が不安定となるおそれがあります。労働者派遣法4条1項2号では、重層下請構造の抱えるこのような問題が生じないよう、建設業務の労働者派遣事業を禁じています。

建設業で派遣禁止されている業務

① ビル・家屋等の建築現場にて、資材の運搬・組み立て等を行う。

② 道路・河川・橋・鉄道・港湾・空港等の開設・修築などの工事現場で掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立て等を行う(事例1・2共に施行計画の作成や、工程管理・品質管理などは含まない)。

③ 建築・土木工事において、コンクリートを合成したり、建材を加工したりする。建築・土木工事現場での準備作業全般を含む。

④ 建築・土木工事現場内で資材・機材を配送する(現場外からの資材の搬入は含まない)。

⑤ 壁や天井・床の塗装や補修をする。

⑥ 建具類等を壁や天井・床に固定する、あるいは撤去する。

⑦ 外壁に電飾版や看板などを設置する、あるいは撤去する。

⑧ 建築・土木工事現場内において、配電・配管工事をしたり機器の設置をしたりする。

⑨ 建築・土木工事後の現場の整理・清掃(内装仕上げ)をする。

⑩ イベントなどを行う大型仮設テントや大型仮設舞台の設置をする(簡易テントの設営、パーティションの設置などは含まない。また、椅子の搬入や舞台装置・大道具・小道具の設置等も含まない)。

⑪ 仮設住宅(プレハブ住宅等)の組み立てを行う。

⑫ 建造物や家屋を解体する。

(参考:一般社団法人日本人材派遣協会 建設業務|禁止業務に該当する事例)

労働者派遣法が禁止する建設業務の具体例は以下のような業務となります。

①重層下請構造が問題となった裁判例

【事件名】

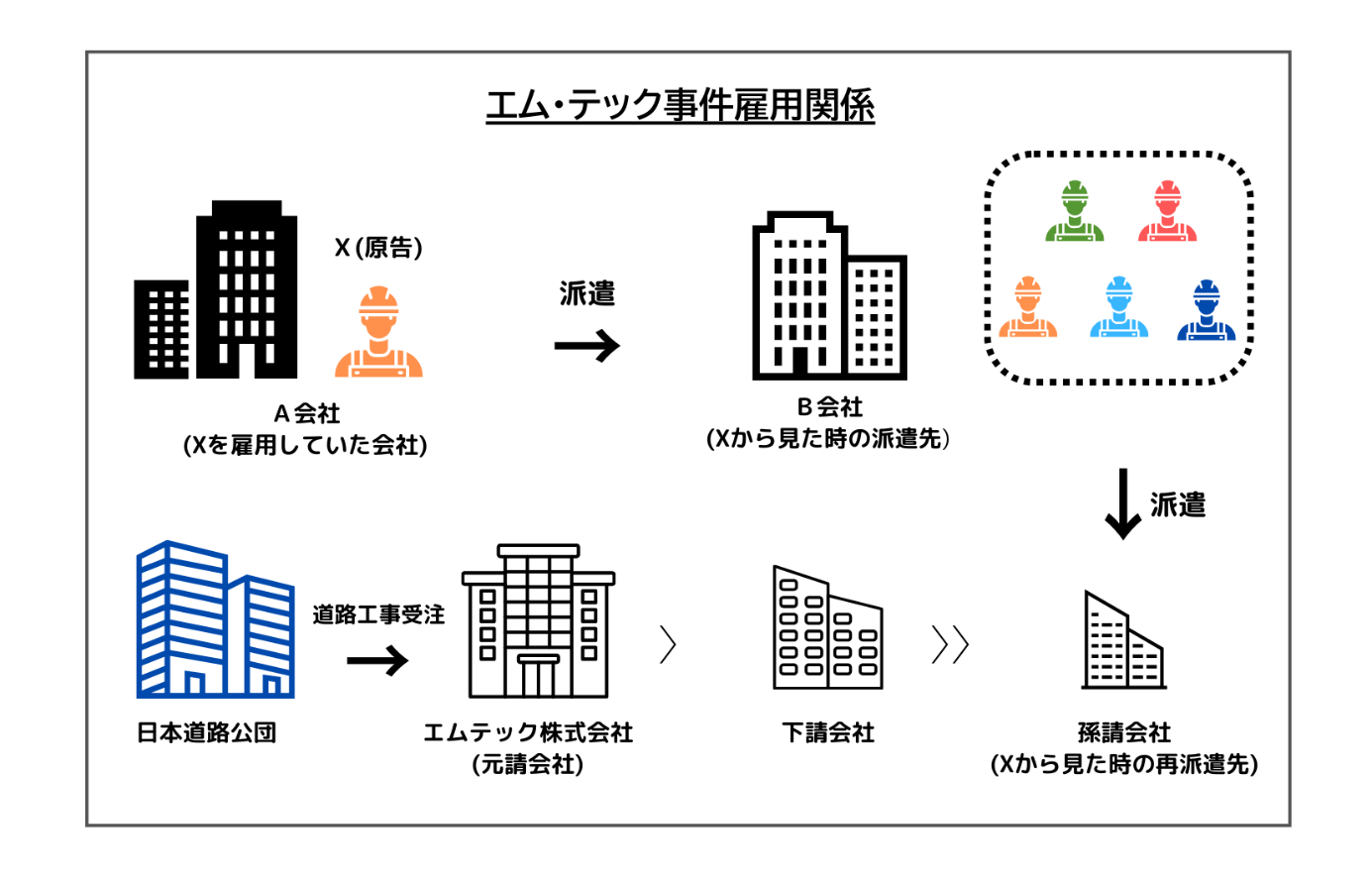

エム・テック事件(高松高裁判決 平成21年9月15日)

【事件の内容】

作業者の事故について、元請業者、下請業者、孫請業者、派遣会社など、複数の会社の安全配慮義務が問われた事件です。

とび職の男性が5社を相手取り、賠償請求した訴訟で、男性は、2つの企業を介し孫請業者へ派遣されており、高速道路の高架橋建設に作業者として入っており、転落事故に遭い、骨折などの大ケガを負いました。

【争点】

元請業者、下請業者、孫請業者、派遣会社等のどの会社までが責任を負うか、です。各会社に安全配慮義務違反等があったかどうかが争点となりました。

【判決の概要】

下請業者を除く4社に安全配慮義務違反があったと認定されました。なお、下請業者は、現場の作業員に対して直接指示する関係にないことから、安全配慮義務の責任を負わないこととなりました。

【弁護士コメント】

このように、建設業の様々な特殊性から、建設業は様々な法的トラブルのリスクが内包されている業種であり、弁護士による法的サポートの必要性が他の業種と比較しても高い業種であるということが出来ます

6.建設業における虎ノ門法律経済事務所の解決実績

当事務所の建設業関連の解決実績としては、以下のようなものがあります。

- 労働者からの労災事故に関する損害賠償請求を受けた元請業者様から依頼を受け、労働者からの損害賠償請求を大幅に減額した事案

- 労働者からの残業代請求を受けた会社様から依頼を受け、残業代請求を大幅に減額した事案等

このように、当事務所では、建設業の労務トラブルに関する事案について、様々な解決実績があります。

7.弁護士による法的対応(予防法務と事後対応)

法的対応としては、大きく(1)予防法務と(2)(トラブル発生後の)事後対応に分かれます。

(1)予防法務

「予防法務」とは、法的リスクの顕在化を防ぐために、具体的なトラブルや損害が発生する前に手当を講じることをいいます。

具体的には就業規則や雇用契約書の作成・見直しや、労働時間の管理方法の見直し、労働安全衛生管理体制の整備等を行うことが、予防法務に該当します。

当事務所は、社会保険労務士資格を有する弁護士が多数在籍しており、予防法務にも精通していますので、予防法務(顧問契約含む)から事後対応までトータルサポートが可能です。

(2)事後対応

実際にトラブルが生じた後の具体的な対応について、ここでは一例として、❶労災事故が発生した際の労働基準監督署の調査の内容及びその対応の概要(総論)と、❷残業代請求された場合の対応(概要)を説明します。

■労災事故が発生した際の労働基準監督署の調査の内容及びその対応の概要について

前提として監督署の調査には以下の3種類があります。

【申告監督】

労働者からの通報等をきっかけに実施される監督です。

【災害調査・災害時監督】

労働災害により労働者が死傷した場合等に行うものです。

【定期監督】

特定の事象の発生に伴い行われるわけではなく、労働基準監督署が定めた監督計画にもとづき、定期的に行われるものです。

今回は災害調査・災害時監督のうち、災害調査について説明します。

一般的な災害調査の流れについて

(ア)災害調査とは

労働災害により被災者が死亡した場合や、同時に複数人が被災する重大災害、被災者が一人でも重篤な傷害を負った場合に実施されます。

(イ)災害調査の実施方法

災害調査では、労働基準監督署の労働基準監督官、労働衛生専門官等が現場に行きます。調査の内容は、災害発生現場の元々の状況、被災の状況、災害発生の原因、労働安全衛生法等の法違反の有無等であり、主に関係者の聴取や、労働 関係帳簿の確認等を行います。

調査の結果は、すべて都道府県労働局に報告され、事案によっては、厚生労働本省労働基準局に報告されることになります。

(ウ)災害調査への対応について

A 提出する資料を準備

→必要に応じ、法定帳簿から読み取れない労働実態等について監督署に説明 するための資料を作成する。

B 関係者への事情聴取への対応方法の検討

※ただし、使用者が労働者に指示した上で、労働実態等と異なる事項を説明させる等すること等は違法です。

(エ)災害調査に弁護士が介入するメリット

弁護士の介入により、労基署から指摘されたことをどのように改善するか、専門的な見地から提案や助言することができます。また、災害調査へ弁護士を立ち会わせることにより、帳簿から読み取れない労働実態等を踏まえた事業所の主張について、法的見地に基づき、監督署に説明をすることができます。

当事務所には社会保険労務士の資格を有する弁護士も多数在籍しており、各弁護士は、法定帳簿等含めた資料の作成方法や、監督署の調査の対応方法について精通しています。監督署の調査連絡が来たら、すぐにご相談下さい。

■残業代請求された場合の対応について

① 毅然としてかつ慎重に対応すること

1人の残業代請求に安易に応じてしまうと、他の従業員に波及し、他の多数の従業員が同時に請求してきて会社として対応しなければならないリスク等が生じ得るため、会社として毅然かつ慎重に対応する必要があります。

②対応内容について

労働者側が請求する残業代について、そもそも主張する残業時間が労働時間に該当しなかったり、残業代計算の前提となる基礎賃金の算定が誤っていることもあったり、あるいは請求権が存在するとしても、それ自体がすでに消滅時効にかかっている場合等もありますので、十分に検討せず、安易に支払うべきではありません。

また、労働者側が請求に対する回答期限を一方的に設けてきた場合でも、その期限を守らないといけないわけではないため、慌てて回答する必要もありません。

③残業代請求に弁護士が介入するメリット

弁護士の介入により、専門的な見地から残業代として法的に認められる金額がどの程度か緻密な分析を行い、そのうえで早期解決の希望等、事案ごとに個別のご希望をお伺いしたうえで柔軟に交渉を行うことが出来ます。

8.最後に

これまで述べてきたように、建設業には労務管理に際し、さまざまなリスクがあります。しかしながら、日本における建設業の需要はなお大きく、かつ、労働環境が整備されれば、一般的には高給な職業で、若者にも魅力ある職種であることは間違いありません。つまり、弁護士が介入することにより単に個々のトラブルの回避だけではなく、ひいては業界全体を含めた建設業のイメージアップ会社の人材確保につながるのです。

虎ノ門法律経済事務所は、建設業の魅力を少しでも多くの人に届けるためのご協力をさせていただきます。前記のとおり当事務所には社会保険労務士とのダブルライセンスの弁護士も数多く在籍しており、予防法務から事件発生後のトラブル対応まで、建設業の労働問題に精通した弁護士が対応させていただきます。

お困りの際はぜひご相談下さい。

野嵜 努

弁護士弁護士・社労保険労務士

弁護士は、「弁」によって人を「護(まも)る士」と書きます。私は、厚生労働省で勤務した経験も活かし、1件1件、お客様の思いを汲み取り、お客様を護(まも)れるように、丁寧かつ迅速な対応を心掛け、お客様のニーズに合った最適な解決に向けて取り組みます。

ケース1:移動時間が労働時間に該当すると認められた事案

【事件名】

総説事件(東京地裁判決 平成20年2月22日)

【事件の内容】

被告Y(会社)の従業員である原告Xら2人の所定就業時間は午前8時から午後5時でしたが、ほぼ毎日、午前6時50分には会社に集合して、工事現場へ移動する前に倉庫から車両に資材を積み込み、その日の現場の場所や作業内容の指示を待つ必要がありました。また、会社から工事現場への移動は、現場で指示を出す立場にある親方と共にすることが多く、現場作業が終了した後も会社に戻り片付けなどをする必要がありました。そのような中、解雇されたXら2人がYに対して移動時間も含めた所定労働時間外の賃金等を請求しました。

【争点】―移動時間は「労働時間」にあたるのか?―

作業現場のほとんどは会社から車で大体1時間から1時間半ほどの距離にありました。また、運転はXらがしていたのではなく、他の従業員がしていました。そのため、現場までの移動時間が自由時間にあたるのか労働時間はあたるのかが問題となりました。

【判決内容】

Xらが工事現場で就業するにあたっては、まず、会社に集合して必要な資材や作業道具を車両に積み込む必要があったこと、また、積み込みがない場合でも、当日にYの代表であるAから担当の現場が伝えられるなど、Xらが工事現場へ直接出勤することはほとんどなかったことから、Xらが所定就業時間より前に会社に出勤していたことは、Yの指揮命令によるもので労働時間にあたるとしました。また、その後の工事現場への移動する時間についても、Xらと親方Bが車両に同乗し移動しながら打ち合わせを行うなどしていたため自由時間とはいえず労働時間にあたるとしました。