2025.01.28

飲食業でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

中村 賢史郎

弁護士税理士、司法書士有資格の弁護士。

使用者側の労働問題・相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。現在は税理士の資格も有し、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。

1.最初に

この記事をご覧になられている方は、飲食業界又は関連業界の方だと思われます。飲食業界は、事業規模に比べて従業員を大量に雇用せねばならないという特徴があります。

従業員を大量に雇用しなければならないということは、必然的に労務管理が重要となってきます。飲食店特有の高い離職率も相まって、人手不足に陥りやすいため、常に採用し続けなければならず、経営における労務管理コストは、他業種と比較しても大きいといえます。

また、深夜営業・昼夜通し営業・営業前の仕込み・締め作業等により営業時間が長いこと、飲食業界に職人的な文化が残っており、長時間労働を労働ではなく修行として考え、給与が低額になったりしがちであること等から、飲食業界では残業代に関する問題が多く発生する傾向にあるといえます。本業は順調であるにもかかわらず、従業員から残業代請求をされて経営が傾いたという話も散見されます。

この記事では、飲食業界で起こりがちな問題について、人手不足対策と残業代請求を中心に虎ノ門法律経済事務所の弁護士が詳しく解説します。人手不足対策や、残業代請求の対応等、飲食業界に起こりがちな労務の問題点について飲食業界の経営者様に、有益な情報を提供します。

では、解説に入りましょう。

2. 人手不足の対策方法

昨今、少子化により、どの業界でも人手不足が叫ばれていますが、飲食業界については、労務の内容が比較的過酷であることや、事業規模に比較して多くの労働者を雇用しなければならないことから人手不足は顕著です。以下弁護士が法務の観点からの人手不足の対策方法を解説します。

(1) 人手不足の原因

多くの飲食店が人手不足に悩まされています。人手不足の解消のためには、なによりも職場環境の整備が必要です。

職場環境が改善されれば、従業員の定着率が上がることや、求人広告等に良好な職場環境であることをアピールできますので、採用が容易になり、人手不足解消の一助になるでしょう。

以下のような職場環境の問題点があれば、職場環境の改善の余地があるといえるでしょう。

- 職場内でパワハラが起きている。

- 問題のある従業員が社内の秩序を乱している。

- 顧客からの理不尽なクレーム(カスタマーハラスメント)への対応が現場任せになっている。

(2) 飲食店でのパワハラ対策

職場内でパワーハラスメント(パワハラ)などのハラスメントは発生していないでしょうか。

パワハラとは、職場において、職務上の地位等の優越的な関係に基づいて、業務の適正な範囲を超えて、身体的若しくは精神的な苦痛を与えたり、又は就業環境を害することをいいます。

自社内でハラスメントが発生していないと考えていても、ただ単に経営者がハラスメントを把握していない、把握できていないということはよくあります。

特に飲食店は職人的な性質、従業員は一人前になるために修行している等の認識・慣行がまだ根強く残っているため、経営者側は適切な指導、愛の鞭と考えていても、社会通念上はパワハラに当たりうることが多々あります。

以下パワハラ対策について、具体的に見てみましょう。

(ア) パワハラの認知

対策について、まずパワハラが存在を認知することから始まります。

職場内でパワハラが常態化している場合、多少怒鳴ったり、物を叩いたりすることなどについては、あくまで指導の一環や愛の鞭と考えてしまい、パワハラと認知できないことが多いといえます。

経営者が自社内のパワハラについて認知するのは、パワハラを受けている従業員の申出であることが多く、パワハラを認知する重要なきっかけとなります。

パワハラに関する従業員の申出に対しては、「たいしたことない」「修行の一環だ」等取り合わないケースが多いようですが、それではパワハラが認知されず、問題が大きくなって、従業員が辞める等の被害が拡大しかねません。

もちろん社会通念上パワハラに当たらないような指導に対する申出もあるとは思いますが、パワハラに関する従業員の申出があった場合は、パワハラを認知する非常に重要な機会ですので、当事者以外の従業員から話を聞く等、自社内でパワハラが発生しているかについて、調査を行う必要があるでしょう。

また、経営者が定期的に現場に出て、従業員の指導関係を確認するのも重要といえるでしょう。

(イ) 対策

パワハラの認知ができたら、パワハラ防止のため、具体的な対策をする必要があります。

飲食業界の職人的気質からパワハラをしている従業員がそもそも、自己の指導をパワハラと気づいていないケースが多いため、経営者が当該行為はパワハラであることを明確にして指導したり、パワハラ防止対策の講習を受ける等、自己の行為がパワハラであることについて、従業員に認知させることが重要でしょう。

(ウ) 再発防止

パワハラをする従業員が上記のような指導やパワハラ防止講習を受けたとしてもすぐにパワハラを辞めるとは限らないことから、粘り強い定期的な指導や講習受講が推奨されます。

また、再発防止には、パワハラをしない会社であるという組織文化を会社全体に定着させることも重要となります。

経営者がパワハラをしない組織であることを従業員に宣言し、全従業員にパワハラ防止講習を実施するなど、徐々に組織文化を定着させることが再発防止となります。

従業員全体にパワハラをしないという組織文化が定着すれば、パワハラが認知・確認された場合、従業員らがパワハラを指導の一環と考えず、すぐに注意したり、経営者に報告する等の対策等を自発的に実施するため、パワハラの再発は防止されるか、初期段階で対策されるでしょう。

(3) 問題社員対応

飲食店は規模の割に従業員を多く雇用する必要性があるため、流動性の高さから問題社員が流入しやすいことや、職人気質であることから、問題社員であるにもかかわらず仕事はできるという社員も多いため、問題社員対応の難易度は、他の業種に比べても高いといえるでしょう。

飲食業界は現場作業が多く、忙しい職場環境であるため、問題社員の行動が他の従業員や業務に与える影響は大きく、早期の対策と法的知識に基づく対応が必須です。早期に対策しない場合、不満を持つ従業員が集団で辞める等取り返しのつかない事態もありえます。

適切な法的知識と労務管理を駆使することで効果的に対応することが可能です。

以下の4つの柱に基づいた具体的な対策が、問題社員に対する適切な対応方法となります。

(ア)問題社員の早期発見

業務命令に従わない、会議や打ち合わせを欠席する、遅刻する等の問題行動を放置すると、他の従業員にも悪影響を及ぼすリスクがありますので早期発見、早期対策が重要となります。目立つ問題行動が発生した場合は、たとえ当該従業員が仕事のできる従業員であったとしても、他の従業員の不平不満につながりますので、上司が放置せずに迅速に書面による指導や面談を行い、その行動の背景や問題点を把握することが大切です。

他の従業員からの報告で、社員の問題行動が発覚した場合、それなりに職場内でのフラストレーションがたまっている可能性がありますので、経営者は放置せずに速やかに指導や面談等の対応をすべきです。

問題社員に対しては、職務内容や役割を指導し再確認させ、具体的な行動改善計画を作成して実施します。また、指導内容や面談記録は書面やメール等で必ず残し、後々の証拠として活用できるようにします。

また、定期的なフィードバック制度の導入が有効です。これにより、問題社員が自分のパフォーマンスに対するフィードバックを受け、改善すべき点を認識する機会が得られます。また、適切な評価制度や報奨制度を導入することも問題行動を防ぐことに有効だといえます。

(イ)就業規則の整備

飲食業界の現場では、長時間勤務やシフト制などの特徴があるため、就業規則や契約書を整備して従業員に明確に伝えることが、問題社員の行動を予防するための基本となります。

たとえば、欠勤や遅刻に対する処分基準や、懲戒処分の詳細を規定しておくことで、問題社員の不適切な行動を指摘しやすくなり、また、問題社員もどのような行動が懲戒処分に該当するか予想しやすくなります。

そもそも就業規則に懲戒処分の規定がない場合は、懲戒処分をすることができないため、懲戒処分の規定整備は必須といえるでしょう。

また、規則に沿った一貫した処分が適用されることで、他の従業員にも公正な職場環境があると認識され、職場全体のモチベーション向上にもつながります。

(ウ)問題行動が改善しない従業員を辞めさせることができるか

会社側がいくら対策を施しても問題行動が改善しない従業員も一定数存在します。

そのような社員について、問題が改善しないからといって、即解雇するのは、新たな法的紛争が発生する可能性があるため、控えるべきでしょう。

問題社員の解雇については、注意、指導、軽い懲戒処分から重い懲戒処分等の段階を踏まえ、会社が本気で社員の問題行動改善に取り組んでいるという姿勢を裁判所に見せなければ、無効となる可能性が非常に高くなります。

問題社員の解雇は一見簡単に思えますが、会社単位で一つのプロジェクトとして取り組むぐらいの大事件であることから、問題社員の解雇については、早めに弁護士に相談しましょう。

(4) 理不尽なクレームの対応(カスタマーハラスメント対策)

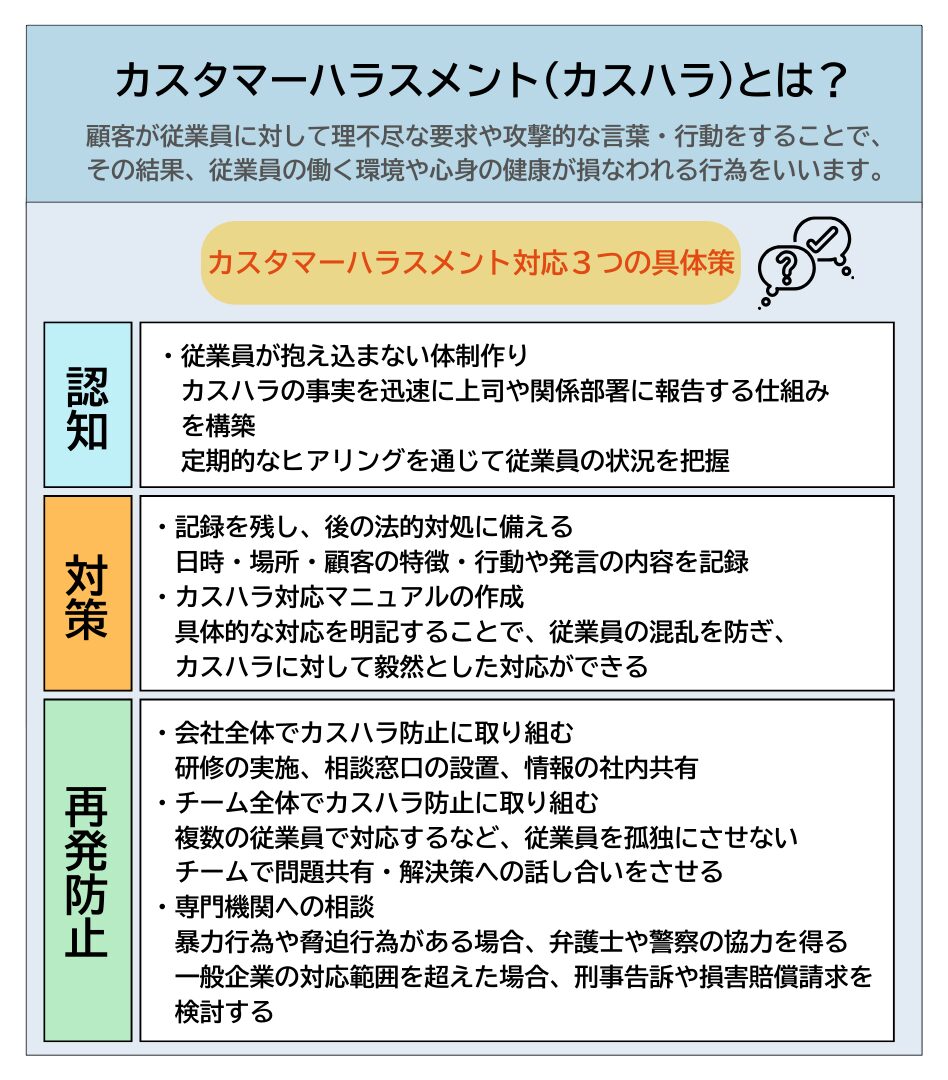

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、会社において顧客からの過剰な要求や攻撃的な言動が、従業員の労働環境や精神・健康を脅かす行為を指します。

具体的には、顧客から対応従業員に対する長時間にわたるクレーム、人格を傷つける発言や威圧的な態度、さらには脅迫や暴力行為などが含まれます。

飲食業界は、顧客に直接飲食を提供することが多いため、従業員がカスハラをされることは多いといえるでしょう。

こうしたカスハラは、従業員のストレスや業務負担を増大させ、職場環境を著しく悪化させます。また、退職やメンタルヘルスの問題にもつながりかねず、経営にも大きな影響を及ぼします。

以下ではカスハラ対策について、具体的にお話させていただきます。

(ア) カスハラの認知

カスハラ対策もパワハラ対策と同じで、まず、カスハラの認知が必要となります。そのためには、従業員が一人で対応を抱え込まないような体制作りが重要です。

具体的には、カスハラの事実を迅速に上司や関係部署に報告する体制を整える必要があります。定期的にカスハラをされていないか、従業員のヒアリングを行い、カスハラにあった場合は、日時、場所、顧客の特徴、行動や発言の内容などを日報等に記載するように従業員に指導するなどが考えられます。

(イ) カスハラの対策

カスハラが認知・確認された場合には、まず、詳細な事実関係を確認し、日時、場所、顧客の特徴、行動や発言の内容など、必要に応じて証拠として残せるようにすることが大切です。

こうした記録が、後の法的対処において有効な証拠となり、従業員の安全を守り、公正な対応をする助けになります。

企業は顧客との対応について明確な方針を立て、それに基づいた従業員向けの対応マニュアルを作成することも対策となります。例えば、悪質なクレームに対しては毅然とした対応を取り、必要であれば「申し訳ありませんが、その対応はいたしかねます」と明確に拒否することが重要です。

従業員もカスハラにあった場合は、パニック状態となり、対応の仕方が分からないまま状況が悪化する可能性もありますので、「顧客が3回同じ話を繰り返した場合は対応を断る」等、誰でも分かるように具体的にマニュアルを作成するのが重要でしょう。

こうした毅然とした態度が顧客に過剰な要求を控えさせ、カスハラ行為を未然に防ぐ一助となります。

(ウ) カスハラの再発防止

カスハラの再発防止については、企業側の組織的な対応も不可欠です。

カスハラ対応の研修を行う、カスハラ発生時に相談できる窓口を設置する、またはカスハラ対策を社内で共有する等の組織的な対応を行うことがカスハラの再発防止対策となります。

複数の職員で顧客対応を行う、定期的な情報共有の場を設けるなど、組織全体で対応することで従業員が孤立せずに安心して対応できる環境を整えることが必要でしょう。

また、悪質なカスハラが発生した場合には、弁護士や警察の協力が必要となるケースもあります。特に、暴力行為や脅迫行為などが見られる場合、一般企業の対応範囲を超えているため、刑事告訴や損害賠償請求を検討することが必要です。

以上のような対策により、従業員がカスハラから保護され、企業としても従業員の安全を確保する姿勢を示すことができます。また、弁護士に対応を依頼することで顧客に対する法的な警告効果も生まれ、無理な要求やカスハラ行為の抑止につながることが期待されます。

最近では、従業員に代わってカスハラ対応を引き受ける業務を行う業者等も存在しますので、そちらにカスハラ対応を委託する方法も考えられるでしょう。

カスハラへの取り組みは、顧客対応をする従業員の精神的・身体的健康を守るだけでなく、企業の長期的な持続可能性にとって重要です。顧客の不当な要求には毅然とした態度で臨みつつ、必要に応じて法的措置を取る準備を整え、専門家と連携することで従業員が安心して働ける環境を維持していくことが経営者の責任といえるでしょう。

2. 未払残業代請求対策

飲食業界は、ピークの時間帯があることや、通し営業等の長時営業のため、従業員の残業が頻繁に発生する業種です。特に繁忙期やイベント時には、従業員が多くの時間働くことが求められます。

職人気質も残っており、長時間労働を修行と考えていることや、経営者が理不尽な長時間労働の環境で修行してきたこともあいまって、長時間労働を悪いものと考えないという慣行もありますので、その点でも残業代請求をされる可能性が高いといえるでしょう。

残業代請求には時効があるのですが、飲食業界の長時間労働に伴う離職率の高さから、短期でやめた従業員からの残業代請求は、時効となる部分が少なく、従業員らからの残業代請求額総額は多くなりがちです。

残業代の適切な管理は法的義務であるだけでなく、従業員のモチベーションや企業の評判にも大きな影響を及ぼします。

また、残業代は、簿外債務であることから、帳簿上は顕在化しませんので、経営の落とし穴になりがちですし、上場やM&Aの際に大きく足を引っ張ることもあります。未だにタイムカードを導入していない企業や労務管理が不十分な企業もありますが、長時間労働の証拠がなければ残業代請求が認められないというほど甘くはなく、裁判所はそのような企業側に対して厳しく判断してくるため、労務管理を怠っていると感じている経営者の方は、残業代請求について速やかに対策をしましょう。

(1) 未払残業代とは

労働基準法では、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。これを超えた労働が残業とされ、残業代は法定の割増賃金分支払わなければなりません。

具体的に、法定労働時間を超えた分については、通常の労働時間に対して1.25倍、深夜(午後10時から午前5時)労働についても1.25倍と加算されます。法定労働時間を超えて深夜労働の場合は、1.5倍の割増賃金を支払う必要があります。

また、休日出勤の場合は、1.35倍の賃金が必要です。

残業代請求についての対策を怠った場合、思いのほか高額な残業代を請求される羽目になり、経営が傾く可能性もありますので、注意が必要です。

残業代請求を未然に防ぐには、勤怠管理が不可欠です。最近では、クラウド型の勤怠管理システムが普及しており、シフト管理、出勤・退勤の自動記録、労働時間の集計が可能です。

これにより、従業員の労働時間をリアルタイムで把握でき、残業が多い従業員等の把握も容易になりますので、残業過多により体を壊す従業員の発生を未然に防ぐことができるというメリットもあります。

残業代請求対策としてクラウド型の勤怠管理システムの導入を一度検討してみるのもよいかもしれません。

(2) 固定残業代

飲食業界は、前述のように従業員の残業が頻繁に発生するため、固定残業代を導入する企業が多く見られます。この制度は、経営側のコスト管理の面でメリットがある一方、法的リスクを伴う可能性もあります。

固定残業代とは、基本給に一定の残業時間分の賃金を事前に含める制度です。これにより、企業は残業代の支払いに関するコストを予測しやすくなり、従業員は安定した収入を得ることができます。これには以下の要件を満たす必要があります。

明確区分性要件:通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とを判別できること

対価性要件:賃割増賃金部分が時間外労働等に対価として支払われるものとされていること

飲食業界の固定残業代に関する裁判例としては、泉レストラン事件(平成29年9月26日)があります。こちらは、時間数の特定や超過分の清算実態がなくても固定残業代は有効とされた例です。

飲食店における固定残業代制度は、適切に管理することで従業員の働きやすさを向上させる一方、法的リスクを抱える可能性もあります。

明確な就業規則、契約書、給与明細の作成、定期的な見直しを行うことで、トラブルを未然に防ぎ、健全な労働環境を構築することができます。問題が発生した際には、弁護士に相談して早期に対応することで、労働環境の改善と従業員の信頼を得ることができるでしょう。

(3) 管理監督者該当性

残業代の支払いに当たっては、従業員が「管理監督者」と認定された場合、残業代が発生しないことになりますので、残業代請求に当たっては、「管理監督者」と認定されるか否かが、重要な要素となります。

管理監督者とは、労働基準法第41条1項2号により労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないものとされています。

一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものと定義されています。

(全国労働安全衛生センター情報公開推進局/昭和63年3月14日 基発150号、婦発47号 労働省労働基準局長、労働省婦人局長通達360頁)。

以下の厚労省の基準が、管理監督者性の判断の参考になると思います。(平成20年9月9日基発0909001号)。

参考になる裁判例として管理監督者性について飲食業界の裁判例として日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)は、以下の考慮要素で直営店の店長の管理監督制を否定しましたので、紹介しておきます。

↓

経営への関与:重要な職務ではあるが、店長の職務,権限は店舗内の事項に限られるのであって経営者との一体的な立場とはいえない。

労働時間の裁量:形式的には労働時間に裁量があるといえるものの、店舗の各営業時間帯には必ずシフトマネージャーを置かなければならないという勤務態勢上の必要性から,自らシフトマネージャーとして勤務すること等により、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。

待遇:店長の賃金は、労働基準法の労働時間等の規定の適用を排除される管理監督者に対する待遇としては、十分であるといい難い。

管理監督者該当性については、残業代の支払い義務が免除される一方、その判断は業務内容、権限、待遇等により判断されます。経営者は従業員の業務がどのように位置付けられるかを理解し、法的リスクを回避するための適切な対策を講じることが必要です。不明点がある場合は、専門家に相談することで、確実な理解を深めることができるでしょう。

(4) 労働時間の算定について

残業代請求の事件では、労働基準法に基づく法定労働時間を超える場合に残業代が発生することから、労働時間を正確に算定することが不可欠です。

しっかりとした勤怠管理を行っている企業では特に労働時間算定について問題は発生しませんが、飲食業界では、そこまで勤怠管理に力を入れていない事業所も多く存在します。

特にタイムカードがない場合では、シフト表、POSレジ、清掃の点検表、他の従業員からの聞き取り、パソコンの履歴、メールの履歴等から判断せざるを得ない場合もあります。

上記のような証拠が存在しない場合は、従業員の手書きのメモ等から残業代を請求されるケースもあります。

タイムカード等で勤怠管理をしっかりしていない企業に対して、裁判所は厳しく判断する傾向にありますので、多額の残業代の支払いが裁判によって認められることもあります。

適切な労働時間の管理を行うことで、法的リスクを軽減できますので、労働者と企業双方が理解し合い、健全な労働環境を築くためには、勤怠管理を徹底しましょう。

3.飲食業界の問題については弁護士へご相談を

以上解説してきたように、飲食業界は労務問題が非常に発生しやすい構造にあります。

飲食業界の経営を成功させ、従業員の幸せを目指すためにも、上記労務管理についての対策等実施していただきたいと思います。

そして、上記施策を実効性あるものとするために、飲食業界の労働問題については、労働法に精通した弁護士に依頼されることを強くお勧めいたします。

虎ノ門法律経済事務所では、前身の事務所を含めて1972年の創業以来、使用者側の立場で多数の労働問題を解決してきた実績があり、豊富な経験と専門知識を活かした解決策を提供してきました。日本経済新聞でも2024年度の「企業側労働法務として頼れる弁護士5選」に選出されております。

また、法人全体で合計300社を超える法人と顧問契約を締結しており、飲食業の経営者の方からの実践的な労務相談にも対応しております。もし法的なトラブルでお困りの場合にはお気軽にご相談下さい。

皆様の経営が実りあるものとなりますことを心から願っています。

中村 賢史郎

弁護士税理士、司法書士有資格の弁護士。

使用者側の労働問題・相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。現在は税理士の資格も有し、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。

①「職務内容,責任と権限」についての判断要素

店舗所属の従業員の採用、 解雇、 人事考査、労働時間管理についての実質的権限・責任の有無等

②「勤務態様」についての判断要素

遅刻・早退等に対する不利益取扱いの有無、労働時間に関する裁量の有無、部下の勤務態様・業務内容との相違等

③「賃金等の待遇」についての判断要素

基本給・役職手当等の優遇措置の有無、一般労働者との賃金総額・時間単価の差異等