2025.03.04

その退職勧奨、パワハラになるかも?会社側が退職勧奨で注意すべき点について弁護士が解説!

原田 裕也

弁護士当事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等が所属しており、問題に対処するための総合的な法的サービスを提供し、また不動産業者等とも連携して、紛争を複合的に、多角的・抜本的に解決するよう図ります。相模原支店では、相模原市全域、その周辺地域の皆様からのご相談に対応しています。

自主的な退職を促す「退職勧奨」という選択肢

経営者の方は、せっかく労働者を採用して、教育をしたけれども、それでもうまくいかなくて、どうしても辞めてほしいと思う場合があると思います。

そういった場合、簡単に解雇できればと思う方もいるかもしれませんが、別ページで記載があるとおり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)とされており、そう簡単には、解雇はできません。

それならば、労働者に自主的に辞めてもらえばいいという考え方が当然浮かび上がります。

つまり、労働者から自主的に退職届を出してもらうように働きかける方法です。

このように会社側が労働者に対して、会社を自主的に辞めてもらうよう依頼したり、説得したりすることを、退職勧奨といいます。

退職勧奨は、基本的に会社が自由に行うことができます。

しかし、退職勧奨のやり方を間違えると、損害賠償を支払うことになったり、極端な場合だと、「退職をする」という労働者がした意思表示が無効となってしまうことさえあります。

つまり、一般的に退職勧奨は、労働者に自主的に辞めてもらう際に使われる手段ですが、労働者に自発的な退職の意思を生み出させる働きかけであり、あくまでも「説得」という範囲に限定されたものです。

この限定からはみ出てしまうと、パワハラに該当する等として損害賠償の対象とされたり、たとえ、労働者が退職の意思表示をしたとしても、その意思表示が無効とされてしまうリスクが生じるのです。

そこで、以下では、退職勧奨として許される範囲に関する注意点、もし退職勧奨が許される範囲を超えて違法とされてしまった場合の不利益を挙げていきます。

>>モンスター社員(問題社員)とは?特徴や対応方法について事例・裁判例を交えて弁護士が解説!

1 退職勧奨として許される範囲、許されない範囲

退職勧奨が行き過ぎてしまうと、退職強要と呼ばれる違法な行為となってしまいます。

「勧奨」にとどまり、「強要」までいかないようするには、どのような点に注意したらいいのでしょうか。

(1)名誉棄損的な言動や人格攻撃は絶対にしない

経営者や担当者において、労働者を退職させたいという気持ちが強く出てしまうことも十分に考えられます。その結果、たとえば、説得の際に机を叩いてしまったり、仕事と関係のない家族のことを持ち出して、本人を侮辱するような言動をしてしまうかもしれません。

しかし、そのような行為は、許される範囲を超え、退職強要に至るものと考えましょう。

過去の裁判例でも、退職勧奨に応じなかった社員に、度重なる暴行、暴言を行ったとして、会社が損害賠償を命じられたケースがあります(エールフランス航空事件、東京高等裁判所判平成8年3月27日労判706・69)。

このケースでは、かなりの回数の暴行が認定されており、退職強要とされ、許される範囲ではないことに疑いはないでしょう。

また、暴行がなくても、退職勧奨として許される範囲から外れることもあります。たとえば、退職勧奨の対象である社員に対し「この仕事には、もう無理です。記憶障害であるとか,若年性認知症みたいな」等と述べたことが許される範囲から外れているとしている裁判例があります(日本航空、東京高等裁判所判決平成24年11月29日労判1074・88)。

このようなケースは、退職勧奨が違法であるとされるとともに、パワハラに該当するとして、慰謝料が命じられる可能性が非常に高いです。

>>その退職勧奨、パワハラになるかも?会社側が退職勧奨で注意すべき点について弁護士が解説!

(2)多人数による説得や著しく長時間の説得は避ける・退職拒絶後の退職勧奨はしない

(ア)違法とされたケース

まずは、違法とされたケースについて違法とされた点を含めていくつか紹介します。

ⅰ多人数による説得や著しく長時間の説得が違法とされたケース

粘り強く本人を説得することは必要でしょうが、度が過ぎてはいけません。

これは自衛隊で起きたケースですが、

① 3昼夜に渡りほとんど睡眠をとらせず、

② 一定の室内(営内班長室とのことです)から退去できない状態で

③ 延べ十名を超す者

が退職勧奨を続けたケースが違法であるとされました(陸上自衛隊三二普通科連隊事件、東京地方裁判所判決昭和57年12月22日労判400・22)。

このケースは、少し極端かもしれません。

ただ、労働者と合計5回の面談(1回当たり1~2時間)を行っただけであっても、

④労働者がうつ病であること、

⑤原告は業務量を調整してもらえれば働ける旨述べたにもかかわらずそれには応じなかったこと

などから違法な退職勧奨とした裁判例もあります(エム・シー・アンド・ピー事件、京都地方裁判所判決平成26年2月27日労判1092・6)。

このように、多人数による説得や著しく長時間にわたる説得は、退職強要とされる可能性が高いので避けるべきでしょう。また、このような態様の退職勧奨(退職強要)は、パワハラに該当する可能性も高く、より高額な慰謝料を支払うということになりかねません。企業としては、労働者に退職勧奨を行う場合、このような態様とならないよう注意をする必要があります。

なお、陸上自衛隊三二普通科連隊事件では、昭和57年当時では慰謝料が50万円命じられました。

ⅱ 退職拒絶後の退職勧奨はしない

退職勧奨は、労働者の自主的な退職を促すものであり、使用者の一方的な行為(たとえば、解雇)とは違います。

そのため、労働者から退職をしないという意思が表明された場合、つまり、退職勧奨には応じないという回答が労働者から行われたにもかかわらず、さらなる説得をすることは、リスクが伴う行為です。

以下のケースでも、最初の面談で労働者が退職しないという意思を表明しているにもかかわらず、以降も長時間にわたり執拗に行った退職勧奨が違法とされています(下関商教諭退職勧奨損害賠償請求事件、最高裁判決昭和55年7月10日集民130・131)。

前掲のエム・シー・アンド・ピー事件でも、2回目と3回目の面談で退職しないという意思が表明されたと認定されています。

このように、労働者から退職しないという意思が表明された場合には、それ以上の説得は、許される範囲ではないとされるリスクが生じます。

(イ)違法性がないとされたケース

反対に、東京高等裁判所判決平成24年10月31日労経速2172・3(日本アイ・ビー・エム事件)では、以下のとおり、違法性がないとされました。

① 複数回の面談が行われたものの、

② 最初の面談は退職後の意向聴取にとどまり、

③ その後の面談が転職を将来の選択肢として検討する姿勢を示していた時期に行われた

④ 退職勧奨には応じないとした時期以降の面談がなかった

このケースでは、面談自体が長時間ではなく、かつ、退職勧奨に応じる姿勢を見せていた時期に面談を行い、退職勧奨拒否後は面談をしていませんでした。

また、東京地方裁判所判決平成22年12月27日労判1027・91(サニーヘルス事件)では、

⑤ 7回の面談が行われたものの、

⑥ 長いと1時間を超すこともあったが、他方で10分程度のものもあり、

多くは30分程度であり(短時間)

⑦ 上司と労働者の2名での面談であり(少人数)

⑧ 施錠されていない会議室で面談が行われ(密室ではない)

⑨ 労働者がこのまま会社に残っていても居場所がなくなるから、早期退職制度による希望退職に応じた方が良いということを繰り返し説得

ということから、許される範囲であるとして、違法性はないとされました。

(3)記録を残す

このことは、退職勧奨だけでなく、全ての訴訟に共通することですが、記録がないと有利な主張を裏付けることができないかもしれません。

(ア)面談自体を証拠化する

会社に有利な事実であっても、(たとえば、議事録がないといった事情で)証拠がないとして裁判所がそのような事実を認定しないということがありえます。

会社に不利な判決の事案では、たとえば、面談における暴言が録音された可能性があります。

ですので、事実に基づかない主張を防ぐために、上記注意点を守ったことを証拠化する必要があります。具体的には、面談後に面談担当者に報告書を作成させたり、場合によっては録音録画することも必要でしょう。

また、昨今の携帯電話の機能からすれば、使用者としては、面談担当者には、労働者に対して面談を録音録画しないように求めたとしても、録音録画されていると考えて行動するよう指導すべきでしょう。

(イ)退職の意思表示がされたら、退職意思について証拠化する

ⅰ口頭の退職の意思表示では裁判で覆ることも

労働者から退職するという意思の表示は、書面でないと効力が生じないということではありません。口頭でも意思表示として有効です。

ただ、労働者に対する説得が功を奏して「退職します」と面談で述べたとしても、後で言った言わないという話になりかねません。

仮に、「退職します」という言葉を録音録画しても、裁判所は、一般論として、「労働者にとって、労働契約を解消して退職することは極めて重要な意思決定であるから、労働者の口頭での発言を退職という法律効果を生じさせる程度の確定的な意思表示であると評価するには慎重な判断をする必要がある。」としており、口頭での退職の意思表示について、そう簡単には認定しない姿勢を見せています(たとえば、札幌地方裁判所苫小牧支部判決令和3年1月29日)。

ⅱ 退職の方法には2つある

ここで少し話は変わりますが、退職の方法には、2つあります。

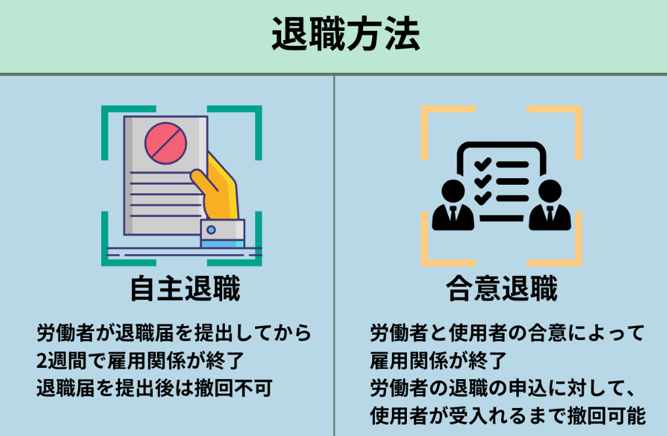

1つは、自主退職です。簡単に言えば、退職届を提出することです。この場合、退職届の提出から2週間で退職の効力が生じます(民法627条1項)。

もう1つは、合意退職です。これは、労働者が、「退職します」という申込みの意思を表明し、使用者が「退職を受け入れます」と承諾の回答をしたときに退職の効力が生じます。法律上、合意が効力を生じるには、申込みと承諾の合致が必要となりますが、この場合、「退職します」という申込みと「受け入れます」という承諾の合致が必要となります。

退職届の場合と合意退職の場合の違いは、撤回が出来るかどうかです。退職届の場合は、退職の申込みを撤回することはできませんが、合意退職の場合は、使用者が「受け入れます」と回答するまでは、労働者の「退職します」という申込みの意思は撤回ができます。

したがって、一旦は、労働者が「退職します」と申込みをしていても、使用者が「受け入れます」と承諾を表明するまで、労働者が「辞めるのを止めます」と表明してしまえば、その後に、使用者が「受け入れます」と回答しても、退職の効力が生じません。

よって、労働者から退職の意思表示が出てきたら、できるだけそのことを書面化する必要があります。

しかも、書面は、合意退職を書面化するよりも、一度提出したら撤回ができない退職届がベターです。

ⅲ 退職届も退職合意書も作成できない場合には

他方で、労働者が退職届にはサインしないと言って、書面化できない場合はどうすべきでしょうか。

会社としては、退職すると述べたこと、その退職を会社が承諾するということを記載した書面を送るという方法があります。

この書面に対して、労働者から速やかに異議が出てくれば、退職の意思表示は撤回されたとの反論が出てくる可能性がありますが、もし、異議がない状態が継続するのであれば、後に訴訟になったとしても、裁判所から、労働者は退職を受け入れたと認定されやすくなります。

2 退職勧奨が許される範囲を超えて違法とされてしまった場合の不利益

(1)損害賠償という不利益

まずは、会社が損害賠償をしなければならないというデメリットがあります。ここでの損害賠償は、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料を指しますが、違法性の程度などにより慰謝料の金額が増減し、裁判例では100万円前後となることがあります。

ここでの注意点は、慰謝料の金額は100万円が上限というものではなく、回数や期間、具体的な言動など退職勧奨の具体的な態様や違法性により、さらに高額となる可能性があることです。

とくに、昨今の労働者を保護しようとする働き方改革の流れからすれば、100万円を優に超える判決が出ることも十分に考えられます。

(2)退職が無効になる不利益

次に、退職の意思表示が無効となるケースについてです。

せっかく、退職届に判をついてもらったり、合意退職書を会社、労働者双方が記名押印しても、その退職が無効となってしまう場合があります。

そもそも、退職してほしくて退職勧奨を行ったにもかかわらず、その退職が無効となってしまっては、元も子もありません。

ただ、退職の意思表示が無効となるようなケースは、強迫(民法96条)や錯誤(民法95条1項)に該当するような場合です。

したがって、退職の意思表示が無効とされるのは、会社側の行為がかなり悪質なケースです。

前記陸上自衛隊三二普通科連隊事件では、3昼夜に渡りほとんど睡眠をとらせず、かつ、一定の室内(営内班長室)から退去できない状態だったので、「激しい疲労と睡魔に苦しめられるようになり、その状態のもとで退職する旨の文言を罫紙に書くように何度も迫られ、更に書けば寝かせるなどと言われ、遂にそれ以上抵抗する気力を失い、やむなく(退職する旨の)書面を作成して提出した、と認められる。このことからすれば、」(退職する旨の書面は)「原告が激しい疲労と睡魔による苦痛の状態に陥っているのに乗じ」たものであるとしました。

その結果、退職は強迫によるものであり、取り消されるものであるとして、無効としたのです。なお、退職の意思表示が無効となるようなケースでは、慰謝料請求が認められることも想定されます。陸上自衛隊三二普通科連隊事件では、50万円の慰謝料が命じられています。

(3)休業補償を支払う不利益

そして、もし、退職の意思表示が無効となってしまった場合、法的には、労働契約が 継続していることになるので、その間の給与を支払うことになってしまいます(これをバックペイといいます。)。給与は毎月支払うことになるので、紛争が長引くと、バックペイとして支払う必要がある金額がどんどん増えていきます。

さらに、エム・シー・アンド・ピー事件では、退職届の提出はなかったのですが、うつ病が労災であると認定されたこと、ある時点では復職可能な状態となった認定されたことから、休職期間満了による退職が認められず、復職可能時点からの給与の支払いが命じられました。

>>うつ病(精神疾患)になった従業員を解雇するには?うつ病の従業員を解雇する際に必ずおさえとくべき注意点を弁護士が解説

3 退職勧奨を成功させるには

(1) 解雇事由があるのか

(2)労働者の転職が容易か

労働者が特別な技術や資格を有していれば転職は容易でしょう。

他方で、そのような技術や資格を有しておらず、かつ、年齢が高い労働者の場合には、一般的に転職が難しいとされます。

転職が容易であれば、労働者が会社に見切りをつけやすいでしょうが、転職が難しいと、労働者もそう簡単に辞めますとは言いにくいです。

したがって、転職が容易かどうか、もし転職活動をするのであればそのサポートをする準備があった方が、より退職勧奨が成功する可能性が高いでしょう。

(3)退職条件を検討する

労働者としては、辞めた後の経済状況を心配します。

そこで、たとえば、退職金がない会社であっても、特別に退職手当を支給するとか、割増退職金を支給するといった手段があります。

具体的にどこまで支払うかは難しいですが、解雇無効で訴訟となった場合に、退職する内容で和解するとき、会社に非があったとしても多くて1年分の給与を支払う程度なので、それ以上を支払う必要は生じにくいでしょう。

会社が原因の退職勧奨でも。もし、対象の労働者に解雇事由があるならば、その半分でもいいでしょうし、解雇事由を立証できるならば、解雇に踏み切るというカードもあります。

また、退職後すぐに失業保険を受給できるように、会社都合での退職と離職票に記載するということも挙げられます(ただし、助成金の関係では、会社都合の退職があると受給できない場合もありますので、ご注意ください。)。

原田 裕也

弁護士当事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等が所属しており、問題に対処するための総合的な法的サービスを提供し、また不動産業者等とも連携して、紛争を複合的に、多角的・抜本的に解決するよう図ります。相模原支店では、相模原市全域、その周辺地域の皆様からのご相談に対応しています。

退職勧奨は解雇ではありませんが、解雇事由が認められる労働者に対する退職勧奨は、違法とされる可能性が減少します。

どこまで減少するのかは事案次第ですが、労働者としても、解雇されるくらいなら自主的に退職した方が良いという判断をする可能性は高いです。

ここで上げたいくつかの裁判例においても、労働者側に資質、性格、能力に問題があるようなことを伺わせる指摘があります。

それでも、会社側の行為が退職強要にあたるとして会社が敗訴するケースが珍しくありません。

このような労働者に対しては、退職勧奨の是非もそうですが、注意や指導といった事実上の行為だけでなく、懲戒処分を行うことが可能なのか、可能といえる記録が存在するのか、存在しないならばこれから記録することを是非とも検討してください。

退職勧奨のときだけでなく、懲戒処分を行う際にも、そのような記録が有用となることでしょう。

退職勧奨をする際には、少しでも多く会社に有利な事情があることが望ましいので、解雇事由の有無を検討しておいてください。