2024.11.06

病院・クリニック業における労務管理の重要性とは?病院・クリニック業よくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

松村 武志

弁護士私は、理系出身の素養を活かし、不動産・遺産相続問題に加え、医療機関における紛争、建築紛争など、専門性を活かしつつも幅広い業務を取り扱っています。

各種セミナーなども行っておりますので、業務をする上で困りごとなどありましたら、お気軽にご相談ください。

1 病院・クリニック業とは?

(1) 医療法による規制

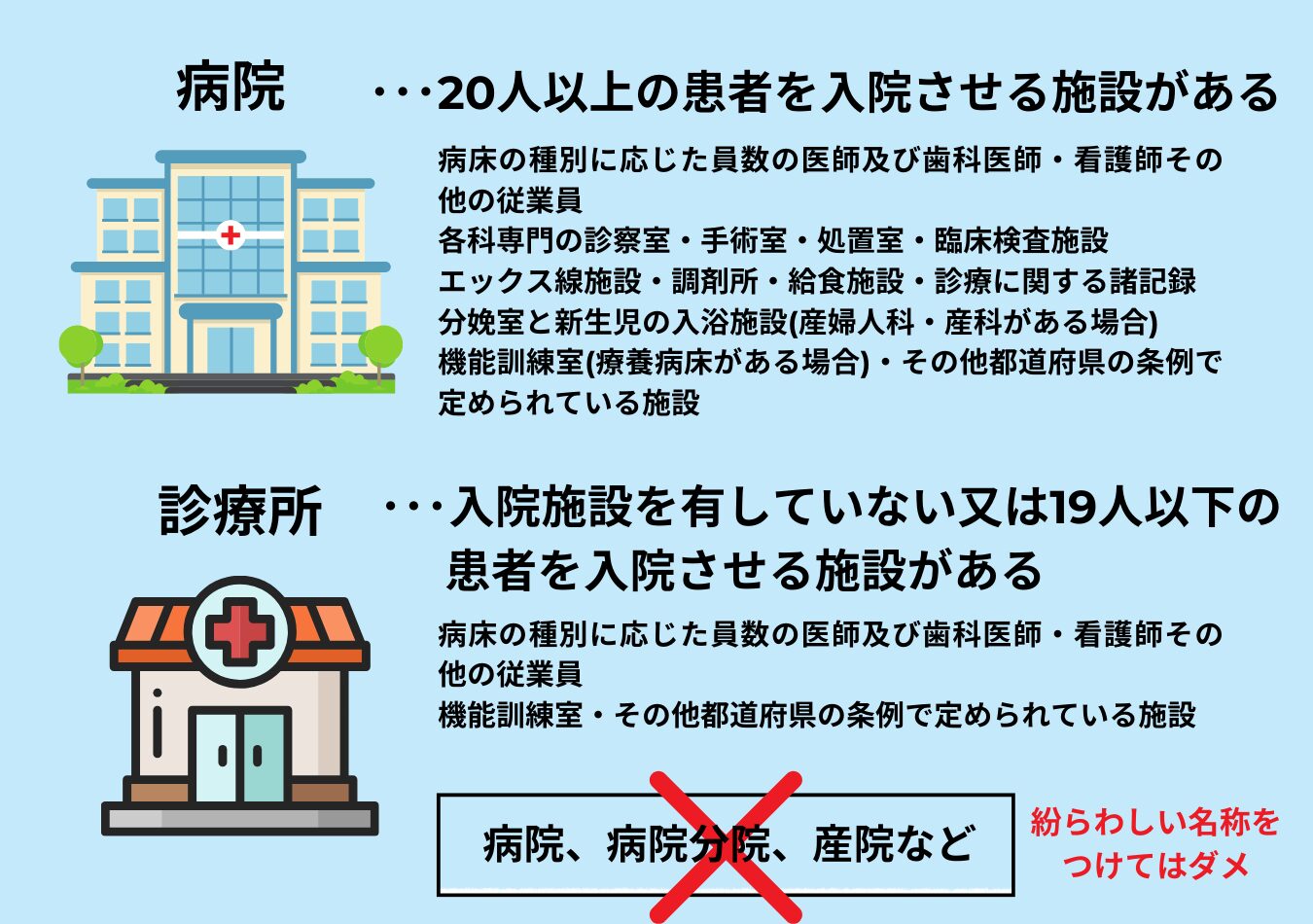

医療法においては、病院・クリニック業など医業を行なうための場所を病院と診療所に限定し、それぞれについて、病床数や、必要な設備構造、人員配置(いわゆる施設基準[1])を定め、病院やクリニック業を規制しています。

一般に、開業医と呼ばれる医師が開く医院等については、「●●医院」といった名称の他、「○○クリニック」「△△診療所」といった様々な名称で呼ばれていますが、医療法上は、「診療所」は、病床を有さないもの又は19床以下の病床を有するものされており(厚生労働省HP:医療施設の類型[2]、医療法第1条の5)、病床数の多い「病院」に当たる場合を除き、すべて「診療所」(医療法同2項)に当たり、取り扱いは区別されていません。

なお、一般的に、病院と診療所(医院・クリニック)はよく混同されて区別があいまいになっていますが、施設基準など医療法上の規制が異なる他、「診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。」(医療法第3条2項)と規定されており、診療所(医院・クリニック)に病院という名称をつけることは禁止されているので、注意が必要です。

(2) 様々な職種の協働

病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、診療科や規模(病床数)によってそれぞれ異なりますが、医師や歯科医師、看護師の他、薬剤師、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師など、複数の専門職が協働して、様々な医療サービスを提供しています(厚生労働省HP:医療関係従事者[3] )。

また、上記、厚生労働省の医療従事者の範囲には含まれていませんが、医療事務など、医療に携わる職業全体を医療従事者と呼ぶ場合もあります。

このように、病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、医師、看護師などの専門職を含む様々な役割をもった人々が、様々な就業形態や労働条件で協働しており、一般的な事業者、私企業以上に、高度な労務管理が求められます。

中でも、施設基準(特に診療報酬・介護報酬制度)の人員配置等にかかる看護師等の専門職の安定的確保については、経営に直結するのもとして、より専門的かつ高度な労務管理体制の構築が求められているといえるでしょう。

2 病院・クリニック業を取り巻く概況について

(1) 超高齢化社会の到来と地域医療構想および診療報酬改定

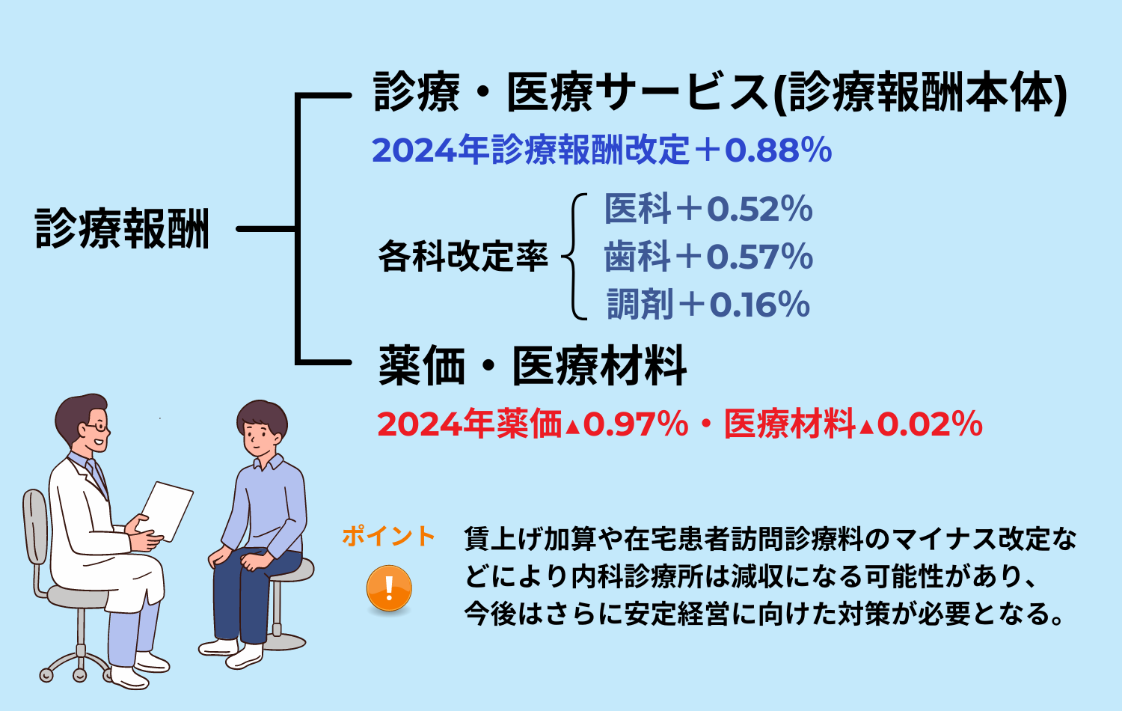

診療報酬改定は原則2年に1回、介護報酬改定は原則3年に1回ですが、直近では、2024年4月および6月に同時改定がされました。

2024年の診療報酬および介護報酬の同時改定は、いわゆる団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年に備え、2014年6月に医療介護総合確保促進法の成立によって制度化された地域医療構想[4]をもとに、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応など、社会状況の変化を踏まえ、効率的な医療提供体制を実現するため実施されました(厚生労働省HP:令和6年度診療報酬改定の基本方針[5])。

なお、2024年の診療報酬改定の改定率については、診療報酬本体の改定率はプラス0.88%とされたものの、薬価と材料価格報酬の引下げにより、診療報酬全体では、マイナス0.12%となり、6回連続のマイナス改定となりました。

ここで、2024年診療報酬改定において、医科の診療報酬改定については、全体で0.52%のプラス改定となります。

しかし、実際は、医療DX推進体制整備加算や、在宅医療における介護保険施設等との連携強化に関する介護保険施設等連携往診加算や、地域での24時間提供体制の構築に関連する往診時医療情報連携加算、ICTを活用した医療情報連携の推進を目的とした在宅医療情報連携加算など、新しい取り組み実施によるプラス改定が盛り込まれたものの、在宅療養移行加算や在宅ターミナルケア加算を見直し、頻回や高齢者施設等への効率的な訪問診療は適正化(要件の厳格化)を実施し、看取り等を行わず訪問診療が多い医療機関は大幅な減算が見込まれる内容となっています(厚生労働省HP:中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会第584回(2024年2月14日)答申 [6])。

このように、病院・クリニック業の経営に大きな影響を与える診療報酬制度については、超高齢化社会の到来を想定し、専門的かつ複雑な報酬改定の実施が想定されています。

したがって、各医療機関においては、安定的経営の実現のため、あらたな診療体制の構築やDX・情報管理体制の構築が必要不可欠になっていくといえるでしょう。

(2) 病院経営定期調査について

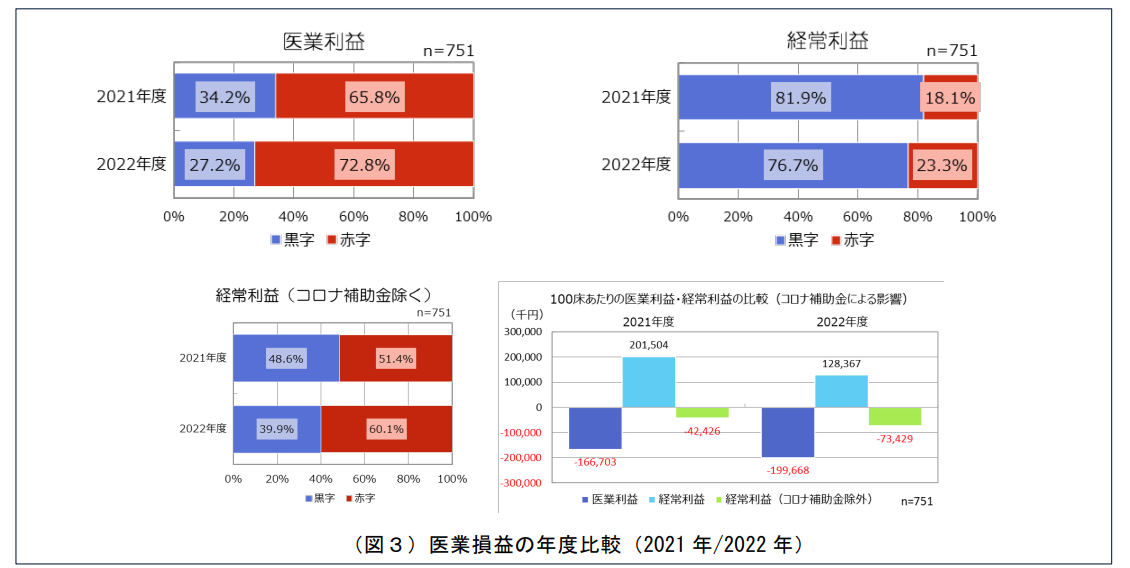

一般社団法人日本病院会、公益財団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会の3団体は、診療報酬改定が与える影響を調査・検証し、会員病院の運営に資することを目的として、病院経営定期調査(一般社団法人日本病院会HP:病院経営定期調査結果報告〔概要[7]〕)を実施しています。

2022年度の調査結果をもとに作成した「2023年度 病院経営定期調査 概要版 -最終報告(集計結果[8])」によれば、医業利益の赤字病院割合は、2018年度、2019年度は、60%台でしたが、2020年度には、82.9%に急増しました。2021年度には、75.7%と一旦減少したものの、2022年度は、83.8%と再び増加しました。

他方、経常利益については、黒字病院割合が2018年度、2019年度は50%台でしたが、2020年度には70.3%へと大幅に増加し、2021年度は、83.8%、2022年度も、82.0%と高い水準でした。

しかし、経常利益とコロナ関連補助金を除いた経常利益の黒字病院割合を比較すると、2020年度は、70.3%と28.8%、2021年度は、83.8%と42.3%、2022年度は、82.0%と28.8%となり、3年続けて両者の間に40ポイント以上の乖離がみられました。

さらに、100床あたりの経常利益は2020年度、2021年度、2022年度で3期黒字となりましたが、コロナ関連の補助金を除くと赤字でした。

(2023年度病院経営定期検査結果報告(概要)(一般社団法人日本病院会、公益財団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会)https://www.hospital.or.jp/pdf/06_20231127_01.pdfより抜粋

以上のデータを踏まえると、病院経営を行なう医療機関においては、コロナ感染症5類移行による補助金等の減額を想定し、診療報酬改定に対する適切な対応、より具体的には、安定経営実現のため、診療体制の構築やDX・情報管理体制の構築など、これまで以上に経営体制の強化が必要不可欠となってくるといえるでしょう。

(3) 医師の働き方改革について

(ア)はじめに

病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、医師、看護師などの専門職を含む様々な役割をもった人々が、様々な就業形態や労働条件で協働していますが、医師、特に研修医については、宿直や、論文発表のための論文調査、看護師向け院内勉強会実施のための準備など、担当する業務が多岐に渡り、稼働時間が長時間になることが長年の課題とされてきました。

一方で、労働基準法では、時間外労働の上限を月45時間とすることとなっていますが、医師の場合、この上限規制を形式的に適用することは、医療の現場の状況に照らし現実的ではないことから、2024年4月まで適用猶予となっていました。

2024年4月までの猶予期間中、議論が重ねられ、2024年4月から医師の働き方改革の新制度(厚生労働省HP:医師の働き方改革[9] )が開始されました。

また、医師の働き方改革については、厚生労働省の特設サイト(「医師の働き方」.jp[10] )が作成され、動画コンテンツや漫画コンテンツ、広報物活用ツールの提供など、積極的な情報発信がなされています。

以下では、あらたに始まった医師の働き方改革制度のうち、特に医療機関の経営者が知っておくべき事項を取上げ、概要を解説します。

(イ)医業に従事する医師の時間外・休日労働の上限規制の適用猶予期間の終了

(ア)で述べた通り、労働基準法上、通常の36協定を締結した場合の時間外労働時間の上限は、月45時間、年360時間とされています。また、いわゆる特別条項付36協定(臨時的な特別の事情があり、36協定の上限を超える労働が発生する場合に合意の上締結する36協定)で認められる残業の上限も、月100時間、年720時間とされています。

医師においては、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されておりましたが、2024年4月1日から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間についても、上限規制が適用されることとなりました。

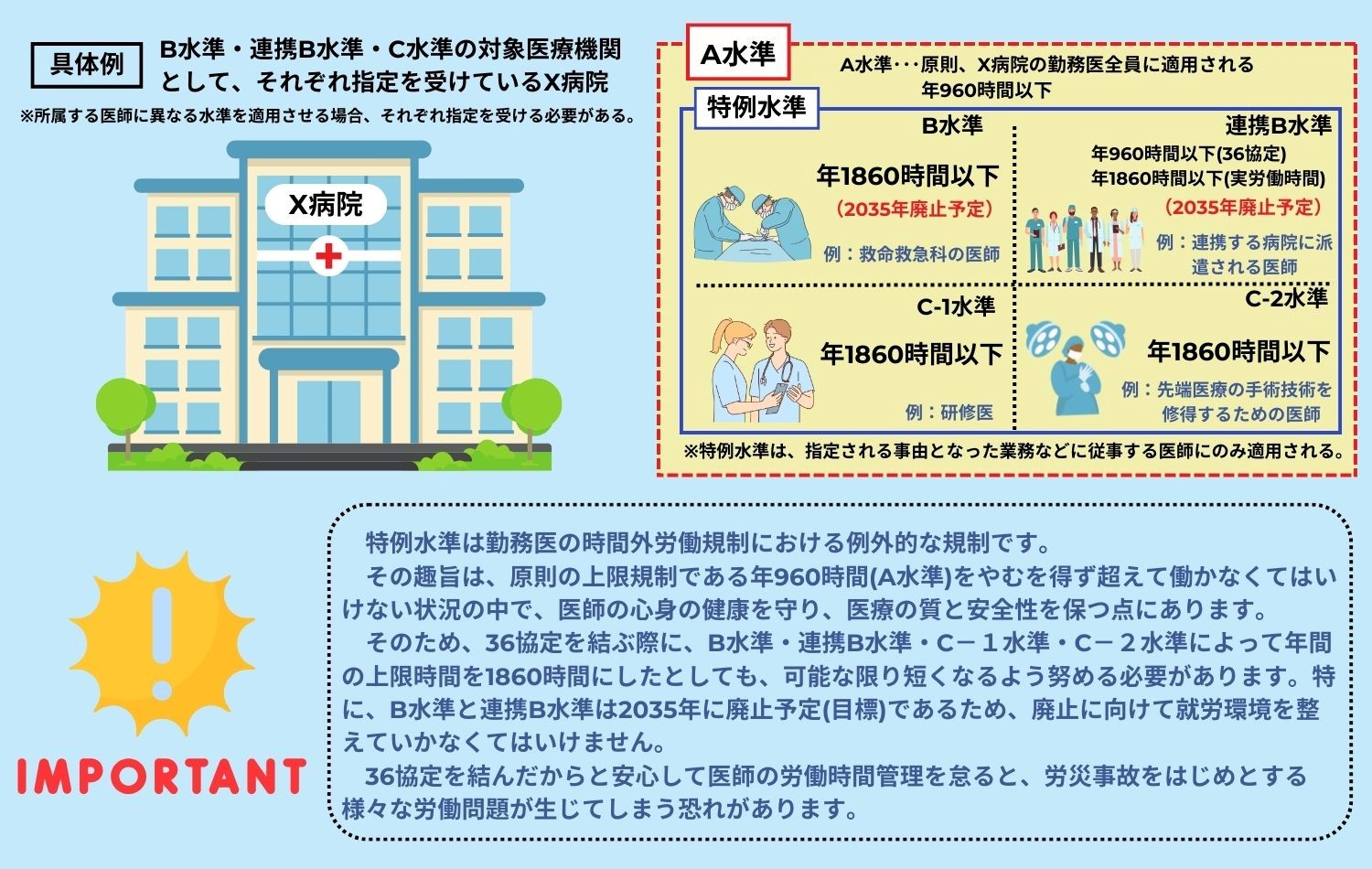

ただし、医療現場の実情等を考慮し、時間外労働の上限は、医療機関の分類等に応じて特例水準が認められてはいますが、原則(診療従事勤務医)(A水準)として、年960時間(一般則では720時間)とされました。

また、医療機関の分類に応じた特例水準(下記分類B連携,B、C-1.C-2)においては、上限は1860時間とされ、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が、一定の条件を満たした場合には、適用されないことになりました。また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制も、一定の条件を満たした場合には、適用されないこととされました。

医療機関の分類については、下記図表を参照。

| 指定の種類 | 長時間労働が必要な理由 | 年の上限時間 |

| (A水準) | 原則(指定取得は不要) | 960時間 |

| 連携B水準 | 他院と兼業する医師の労働時間を通算すると長時間労働となるため | 通算で1、860時間 (各院では960時間) |

| B水準 | 地域医療の確保のため | 1、860時間 |

| C -1水準 | 臨床研修・専門研修医の研修のため | 1、860時間 |

| C -2水準 | 長時間修練が必要な技能の修得のため | 1、860時間 |

※1860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。

※1つの医療機関が複数の水準の指定を受けることもできます。

(厚生労働省HP:医療機関に求められる対応「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」6ページより転載)

(ウ)時間外労働を課すための措置等

①特別条項付き36協定の締結(全水準)

全ての水準において、36協定の上限を越えて時間外労働を課すことを定めた36協定の締結及び管轄労働基準監督署長への提出が必要です。

②長時間労働医師への面接指導(全水準)

全ての水準において時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対しては、面接指導を実施しなければなりません。

また、副業・兼業先の医療機関にも義務付けられます。

長時間労働医師への面接指導は、 「面接指導実施医師」が行いますが、面接指導実施医師は、以下の要件を満たす者であることが規定されています。

・面接指導対象医師が勤務する病院または診療所の管理者でないこと

・「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること

なお、面接指導は、月の時間外・ 休日労働時間が100時間以上となる前に実施する必要があるとされており、勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか)、 睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)、疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)、心身の状況が確認事項とされています(厚生労働省HP:医療機関に求められる対応「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド[11]」22ページ)。

理由に応じた都道府県知事から指定(特例水準)

連携B・B・C水準を実施する場合には,評価センタでの評価,都道府県への指定申請が必要となります(厚生労働省HP:医療機関に求められる対応「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド[12]」2ページ、13ページ、29ページ他参照)。

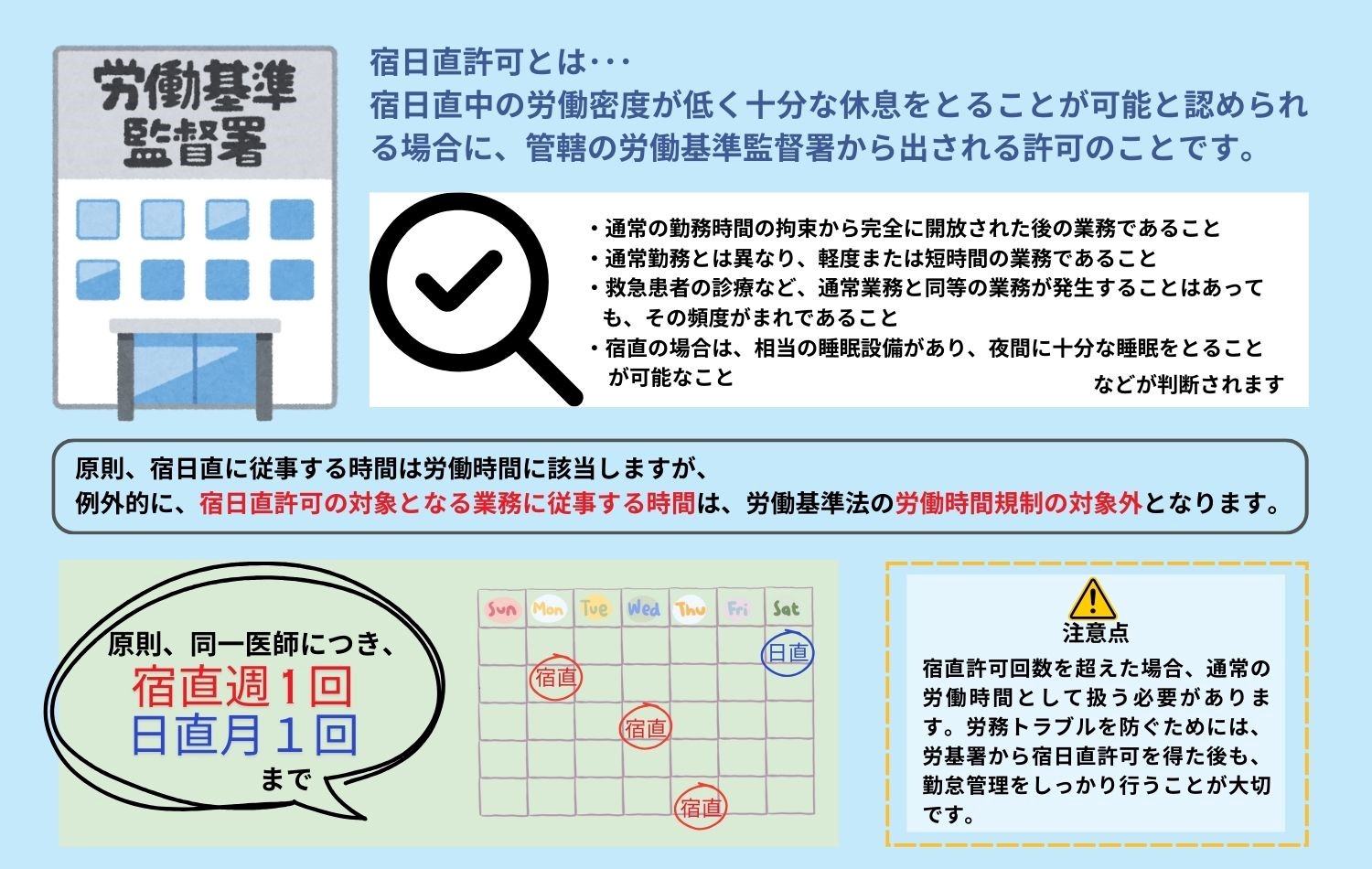

(エ)宿日直許可について

労働基準法では、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務(例えば、いわゆる「寝当直」に当たるような業務)については、労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間規制を適用除外とすることを定めています(宿日直許可)。

厚生労働省は、2024年4月からあらたに始まった医師の働き方改革の新制度の施行に合わせ、宿日直許可申請に関する解説資料(参考事例)[13] の公表、医療機関の宿日直許可申請に関する支援と相談窓口[14]の設置、医療機関の宿日直許可申請に関するFAQ[15] の作成公表を行なっています。

上記宿日直許可申請に関する解説資料では、断続的な宿日直の許可基準(一般許可基準[16] )、医師・看護師等の断続的な宿日直について、より具体的な許可基準として、①~④の具体的判断基準が示され、全てを満たす場合には、許可を与えるよう取り扱うこととされています。

① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。(通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。)

② 宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務(例として、以下ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ等)に限ること。

ⅰ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

ⅱ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間(例えば非輪番日など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

ⅲ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間(例えば非輪番日など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと

ⅳ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

(令和元年基発0701第8号で業務の例示を現代化)

③宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。

④上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。

なお、宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能(深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能)であることが明記されています(令和元年基発0701第8号3項参照[17])。

3 病院・クリニック業の特徴について

上記1で述べた通り、医療法によって規制されている病院・クリニック診療所(クリニックなど)の医療機関では、医師、看護師などの専門職を含む、様々な役割をもった人々が様々な就業形態や労働条件で協働しており、一般的な事業者、私企業以上に、高度な労務管理が求められています。

また、超高齢化社会の到来によって、今後医療・介護の社会的ニーズの増大する一方で、その担い手となる現役世代の人口減少が想定される中、安定的かつ継続的な医療・介護の提供を実現するため、2024年4月から、医師の働き方改革の新制度が施行されました。

したがって、病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、新制度の対応を含め、これまで以上に、より一層高度かつ専門的な労務管理体制の構築が求められています。

一方で、従来の病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、会社などの一般私企業と異なり、「そもそも労務管理を行なう専門部署が存在しない」又は、「医事科など他の業務を行なうための部署が担当している」「労務関係に詳しいとは言えない医療専門職が現場の労務管理を担当している」などの事例も多く見受けられます。

また、従来の病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、医療従事者との間で、雇用契約書など契約書や労働条件通知書を作成・交付していない事例や、就業規則の作成されていない事例、一応、就業規則は存在するが、周知が十分にされていなかったり、医療機関の実情に合わせた就業規則の整備がなされていない事例も多く見受けられます。

このような、各医療機関における労務管理体制の不備は、潤沢な診療報酬によって、事後的解決が十分可能で、医療従事者の補充も容易だった時代であれば、大きな問題にはならなかったかも知れません(そのため、従来放置されてきたと思われます)。

しかしながら、上記1および2で述べた現在の医療機関が置かれている社会状況を考慮すれば、医療機関の経営において、その存続を左右する極めて重大な問題であるといわざるをえません。

4 病院・クリニック業で発生しやすい労務トラブル

(1) 労働か雇用か

病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、医師、看護師などの専門職を含む、様々な役割をもった人々が、様々な就業形態や労働条件で協働していますが、医療従事者の中には、当該医療機関との間で、医療法上の管理監督者理事である医師や非常勤の医師や専門職など、労働契約ではなく業務委託契約を結んでいる場合があります。

ここで、医療従事者との間で業務委託契約を結んでいる場合、労働契約(期間の定めなし)を結んでいる場合と異なり、契約期間満了により、契約関係を解消することが可能です。

しかしながら、形式的には、業務委託契約書を締結している場合でも、当該医療従事者との契約が、実質的には労働契約であると判断された場合には、契約関係解消後、解雇無効であると主張されたり、訴訟を提起されるなどのリスクが存在します。

例えば、能力不足など問題のある医療従事者について、業務委託契約の契約期間満了により契約関係を解消したあと、納得のいかない当該医療従事者が、当該契約関係は実質的には労働契約であり、解雇無効であると主張するようなトラブルがこれに当たります。

このような場合、早期対応と弁護士など専門家への相談対象事件の選別、より具体的には、速やかな事実確認と契約書類や就業規則など重要書類(資料)の検討により、交渉開始時からの適切な対応方法の選定が重要となります。

(2) 残業代の問題

病院・診療所(クリニックなど)の医療機関では、医師、看護師などの専門職を含む、様々な役割をもった人々が、様々な就業形態や労働条件で、協働しているにもかかわらず、一方で、労務管理を行なう専門部署が存在しない、雇用契約書等契約書が締結されていない、就業規則等が存在しないか整備が不十分である場合も多く見受けられます。

このような場合、長時間業務に従事している医師・看護師などの医療従事者から、時間外労働や休日労働の残業代が未払いであるとして、残業代請求がなされるリスクがあるといえるでしょう。

特に、上記2の(3)(エ)で述べた宿直の取扱いや、いわゆる医師の自己研鑽についての労働時間に関する考え方については、各医療機関で、直近の制度改正[18]に十分な対応が出来ていない場合も多く、医療従事者から残業代請求されるリスクが、より高いといえるでしょう。

なお、残業代請求の場合、労働法における立証責任との関係から、前記(1)の解雇無効に比して、訴訟になった場合、一般的に請求が認容される可能性が高く、医療機関としては、訴訟などで法的に争うのではなく、早期の和解提案が強く推奨されます。

裏を返せば、個別紛争発生後、争う余地が少ないことを考慮すれば、将来の紛争予防として、あるいは紛争の事後的対応として、医療機関の実情に沿った契約書類や就業規則の整備が、強く推奨されるといえるでしょう。

⇒顧問業務プラン 契約書類・就業規則カスタマイズプランをご参照ください

(3) 配転の問題

一般に配転は、労働法上、使用者の裁量が広く認められる分野と考えられていますが、専門職である医師や看護師などについては、自身の担当する業務へのこだわりが強く、業務内容の変更を伴う配転に対し、強い抵抗を示す場合が見受けられます。

また、医療機関においては、経営する別医院での就業や、一般外来から訪問診療への変更など、就業先の変更を伴う配転も多く見受けられます。

このような場合も、スムーズに就業先の変更が実現できるように、また事後的な損害賠償請求のリスクを回避するために、医療機関の実情に沿った契約書類や就業規則の整備と、それらを用いた採用段階から一貫した説明と周知徹底を行なうことが、強く推奨されるといえるでしょう。

⇒顧問業務プラン 契約書類・就業規則カスタマイズプランをご参照ください

(4)ハラスメント問題

病院・クリニックなどの医療機関では、医師、看護師などの専門職を含む、様々な役割をもった人々が、様々な就業形態や労働条件で協働していますが、医療法およびその他医療関連法令による規制の制度的構造上[19]、医師とその他の専門職の間で、事実上大きな力関係の優劣が生じることがあります。

また、医師や看護師において、長時間労働を強いられている場合も多く、救急科や感染症対応など、人の死に直面する精神的負荷の強い職場も多く、現場でのハラスメントも比較的多く生じる傾向にあるといえます。

このような場合、発生したハラスメント問題に対する個別対応に加え、継続的人材育成と確保を見据えたハラスメント防止体制の構築が必要になります。

より具体的には、医療機関を含む中小事業主においても、2022年4月1日から、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、義務化されています。

したがって、医療機関においては、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、専門家に相談の上、適切に対処する必要があるといえるでしょう。

5 医療業界の労務問題への弁護士による法的対応(なぜ弁護士の関与が必要か)

これまで述べてきたとおり、2024年は、医療業界にとって、診療報酬改定、医師の働き方改革の新制度の施行などの大きな変化がありました。

病院やクリニックなどの医療機関においても、複雑な法制度に対応した高度かつ迅速な労務管理の必要性が非常に高まったといえるでしょう。

従来式の医療機関における労務管理では、対応しきれずに法的なトラブルに発展するリスクが非常に高まっている状況であるといえます。

よって、複雑な法規制に対応可能な専門家である弁護士が関与すべき場面が多くなっていくことが見込まれます。

6 医療業界における虎ノ門法律経済事務所の解決実績

医療法上の管理監督者理事である医師について、雇用か業務委託(準委任)か問題となった事案

【事案の概要】

医療法人の経営するクリニックの医療法上の管理監督者理事[20]である医師について、理事の任期満了に伴い、契約関係が終了したとして契約を解消したところ、当該医師が、医療法人と当該医師との間の契約は、雇用(労働)契約であると主張し、解雇無効とバックペイの支払を求めて訴訟提起に及んだ事案

【当事務所の対応】

当事務所では、相手方による訴訟提起前の交渉の段階から、早期対応方針を決定し、当該医療従事者との契約が「雇用契約」ではなく「業務委託契約」であることを基礎づける証拠の収集など、訴訟の事前準備を行いました。

これにより、訴訟の初期の段階から、①当該医療従事者が医療法上の管理監督者にあたり、医療法人の理事であること、②一般に医療法人の理事は、業務委託契約(準委任契約)を締結していること、③当該医療従事者の報酬が単なる常勤医師の年収に比し高額であること、④当該医療従事者が、現に管理監督者として、クリニックにおいて採用権限を有することなどの当該医療従事者の管理監督者性を基礎づける事実を主張・立証しました。

あわせて、当該医療従事者のパワハラ行為などにより医療事務などの従業員が定着しないことなど、当該医療従事者が管理監督者としての適性を欠くことを主張・立証することで、訴訟における主導的立場を得ることに成功しました。

【結果】

裁判所の和解提案に従い、期間中のバックペイは全額免除、今後の非常勤医師としての報酬を減額し、雇用契約を締結しました。

以上の通り、本事案においては、期間中のバックペイの全額免除を勝ち取るなど、依頼者にとって十分な経済的利益を確保することができました。

雇用か業務委託かの問題は、解雇無効の場面のみならず、残業代請求においても争点となりうる問題で、医療法や医療法人法の規制と、労働法の規制の双方が問題となるため、専門家の関与が必要不可欠な問題です。

まずは、医療専門チームを有する当事務所の弁護士にご相談ください。

以下、参考資料・HP等一覧

[1] 施設基準とは、医療法で定める設備構造や人員配置に関する基準の他、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準を含める場合もあります

[2] https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010206.pdf

[3] https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-2/kousei-data/PDF/22010209.pdf

[4] 地域医療構想とは、団塊の世代が後期高齢者75歳以上となる2025年から、団塊の世代の子供世代が高齢者65歳以上となる2040年までの期間に、医療・介護の社会的ニーズが一気に増大することを想定し、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現するための取り組みとされています(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)

[5] https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36801.html

[6] https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html

[7] https://www.hospital.or.jp/shk/index.html

[8] https://www.hospital.or.jp/pdf/06_20231127_01.pdf

[9] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html

[10]https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/

[11] https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128589.pdf

[12] https://www.mhlw.go.jp/content/001115352.pdf

[13] https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128680.pdf

[14] https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128681.pdf

[15] https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128682.pdf

[16] https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20210720_02.pdf

[17] https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf

[18] https://ajhc.or.jp/siryo/20240116ro3.pdf

[19] 「医業」については,医師の独占的業務であること

定められ(医師法17条),看護師法など,その他医療関連法令により,規制を一部解除し,医師の指示のもと,診療の補助などを行なうことできることが定められている。

[20] 医療法人の理事に関しては、医療法(昭和23年法律第205号)第47条第1項(現行法第46条の5第6項)の規定により、医療法人はその開設するすべての病院、診療所等の管理者を理事に加えなければならないとされている。

松村 武志

弁護士私は、理系出身の素養を活かし、不動産・遺産相続問題に加え、医療機関における紛争、建築紛争など、専門性を活かしつつも幅広い業務を取り扱っています。

各種セミナーなども行っておりますので、業務をする上で困りごとなどありましたら、お気軽にご相談ください。