2024.12.16

パワハラ対応とは?マニュアルや対処法、発生した際の解決までの流れについて弁護士が解説!

亀井 瑞邑

弁護士東京本店で企業法務・一般民事・刑事といった様々な業務を経験後、大阪支店での勤務を通じて、法律の知識と技術を深めました。特に、中小企業法務、不動産、相続、高齢者問題といった案件を担当することが多く、得意分野としています。

1.はじめに

職場内のハラスメントの中でも、パワーハラスメント(「パワハラ」)問題は、使用者・労働者の双方から特に相談の多い類型です。令和2年に改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称「労働施策総合推進法」、「パワハラ防止法」と呼ばれています。)において、各企業には各種ハラスメントを防止するための対策を講じることが求められていることもありますが、多くの会社で、同法への対応にとどまらず、様々なパワーハラスメント事案を抱えているのが実情です。

パワーハラスメント問題が経営リスクであり、その防止や早期発見、適切な対応が重要であるとの認識は共有されつつありますが、パワーハラスメントの概念が複雑なこともあり、どの会社でも対策に苦慮しています。

本コラムでは、会社のパワーハラスメント予防に関するお悩みに回答するとともに、万が一、社内でパワーハラスメントが起こってしまった場合の会社側の対応について説明します。

(1)パワーハラスメントの問題の解決には、背景的要因の分析が重要であること

近年では、パワーハラスメントはその概念から多様化しており、パワーハラスメントと一言で言っても、その内容は、企業規模別・業界別・職種別でも異なります。個人に問題がある場合も、組織に問題がある場合もあり、パワーハラスメントが生じる原因を一概に説明することは難しいです。

したがって、会社としては、仮にパワーハラスメント問題が発生した場合には、杓子定規に考えるのではなく、個別の事案ごとに、丁寧に関係者にヒアリングし、当該パワーハラスメントが生じた背景的要因への対処法を検討する必要があります。その背景的要因が解決されていなければ、いくら表面的に発生している「パワーハラスメント問題」に対処したとしても、問題の根本的な解決は図られず、結果、「パワーハラスメント」が繰り返される職場となってしまいかねないためです。

(2)パワーハラスメント問題の潜在的な件数の多さ

厚生労働省が令和5年に実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に各ハラスメントの相談があったと回答した企業の割合は、高い順にパワハラ(64.2%)、セクハラ(39.5%)、顧客等からの著しい迷惑行為(27.9%)、妊娠・出産・育児休業等ハ ラスメント(10.2%)、介護休業等ハラスメント(3.9%)、就活等セクハラ(0.7%)でした。パワーハラスメントが他の分野と比較して、特に高い相談割合です。

加えて、パワーハラスメント行為が表立って行われることは必ずしも多くなく、また、行為を受けた人が、もし会社に相談した場合にかえって会社から不利益を受けたり、相談したことが相手に伝わってしまいさらにハラスメントを受ける可能性があると考えてしまう等、会社に相談できないケースも多くありますので、そもそも会社側で相談・被害申告の件数を正確に把握できない場合もあります。

このような状況で、会社は、パワーハラスメントの被害者が退職や自殺に追い込まれてしまったり、あるいは労働訴訟などで労働者側からパワーハラスメントに関する主張がなされたりすることで、はじめて会社がパワーハラスメント問題を抱えていたことを認識することも多く、普段からパワーハラスメントの発生しない環境づくりを目指すことが重要となります。

(3)パワーハラスメント問題に取り組むうえでの会社の課題

ところで、厚労省の同資料によれば、会社もパワーハラスメントの予防・解決のために様々な取組みを行なっていることも、明らかとなっています。

同資料によれば、会社がパワーハラスメントの予防・解決のための取組みを進める上での課題として、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」「発生状況を把握することが困難」「ハラスメントに対応する際のプライバシーの確保が難しい」「適正な処罰・対処の目安がわからない」「社内に対応するための適切な人材がいない」「ハラスメントの予防・解決のための取組みを行うノウハウがない」などが課題として挙げられています。

(4)「パワハラ」という表現が生まれた背景

では、そもそも、パワーハラスメントとは、どのようなハラスメントをいうのでしょうか。ハラスメントには、法令で法的に位置づけられているものだけでも、セクシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、育児介護休業等関連ハラスメント、そしてパワーハラスメントがあります。パワーハラスメントはセクシャル・ハラスメントなどが法により規制される中で、近年ようやく法制化にこぎつけました。

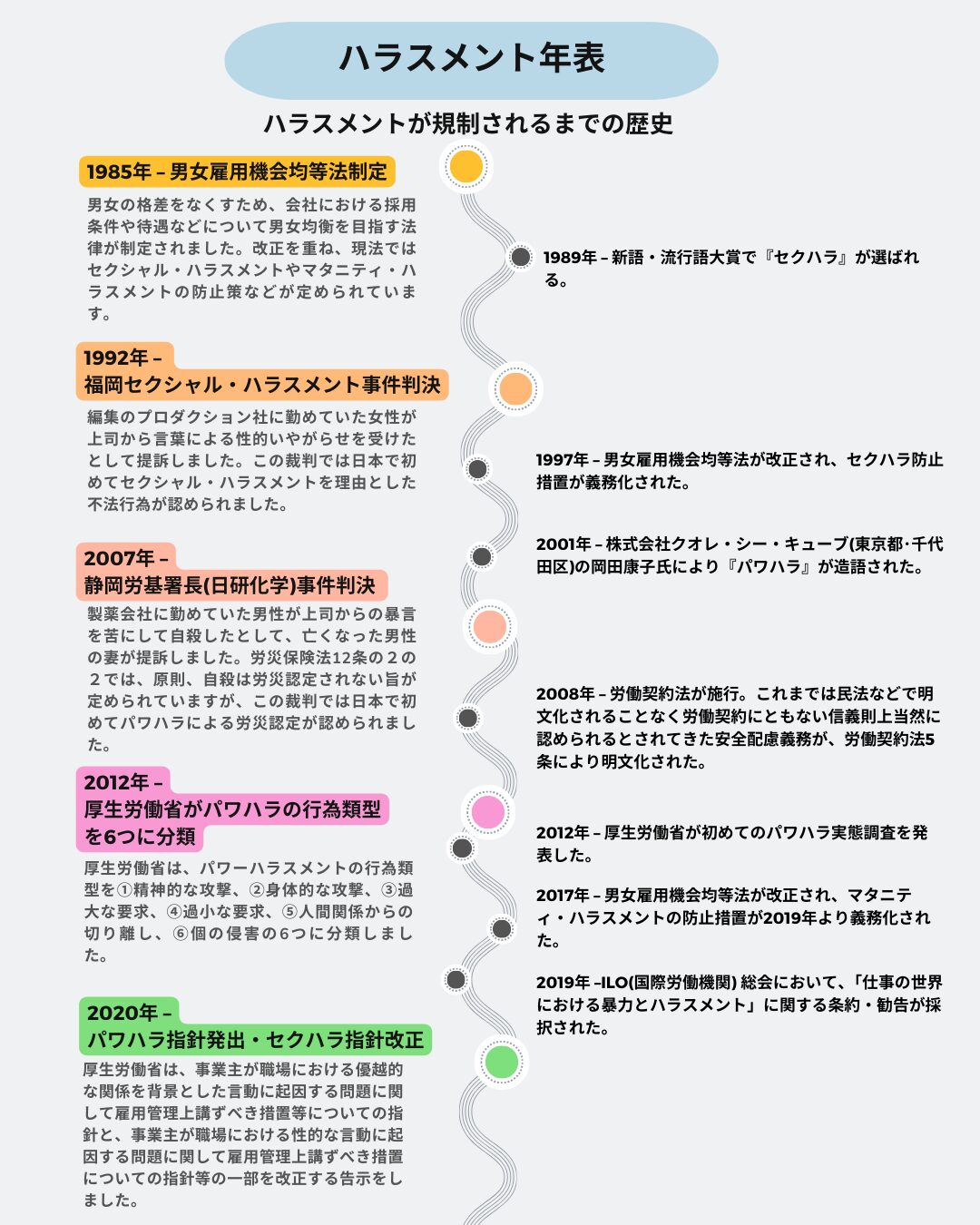

なお、最初のハラスメントは、セクシャル・ハラスメントに不法行為責任を認めた福岡セクシャル・ハラスメント事件(福岡地判平成4年4月16日判タ783号60頁)と言われています。その後、雇用機会均等法の平成9年改正でセクハラ防止義務が導入され、同様の類型は、平成28年改正で妊娠・出産に対するマタニティ・ハラスメントや育児・介護に拡大されました。

ところで、パワーハラスメントという表現は、岡田康子氏の『許すなパワーハラスメント』(飛鳥新社・2003)による和製英語に由来し、同氏が代表を務めるコンサル業務を通じて広がっていきました(同氏の定義によれば、パワーハラスメントとは「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」とされます。)。パワーハラスメントも、セクシャル・ハラスメントと同様に裁判例で肯定され(東京地判平成19年10月15日判タ1271号136頁など)、加えて、パワーハラスメント問題が社会で顕在化する中で、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行されるに至りました。

(5)法律上のパワーハラスメントの概念

さて、労働施策総合推進法第30条の2第1項において、パワーハラスメントは以下のように定められています。

①職場において行われる

②優越的な関係を背景とした言動であって、

③業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

④その雇用する労働者の就業環境が害されること

職場におけるパワーハラスメントは、①から④までの要素を全て満たすものをいいます。したがって、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しないことになります。

そして、この判断に際しては、これから示すパワハラ指針での考慮要素も踏まえた上で判断をする必要があります。

したがって、パワーハラスメントの相談を受けた使用者側としては、こうした事項に十分に留意の上、相談を行った労働者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮した上で、行為者(パワーハラスメントを行ったとされる者)との双方から丁寧に事実確認を行うことが重要です。

以下では、パワーハラスメントの各要素についての考慮要素について説明します。

「②優越的な関係を背景とした言動」とは

パワーハラスメントと聞くと、一般には、上司から部下に対する関係が想定されるでしょう。しかし、パワーハラスメントは、部下から上司に対してや、同僚間でも生じ得ます。

そこで、実際に、パワハラ指針においては、「優越的な関係を背景とした」言動について、以下のように定めています。

「③業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは

職場のパワーハラスメントは、業務上の指導との線引きが難しい側面があります。業務上のミスであって、それが取り返しのつかない可能性のあったミスであった場合などに叱責されることまでをパワーハラスメントとするわけではありません。

この点については、パワハラ指針では以下のように説明されます。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。

・ 業務上明らかに必要性のない言動

・ 業務の目的を大きく逸脱した言動

・ 業務を遂行するための手段として不適当な言動

・ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

そして、この判断をするに当たっては、当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等の様々な要素を総合的に考慮する必要があります。

「④その雇用する労働者の就業環境が害されること」とは

パワーハラスメント指針では、「当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること」とされます。

この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかが基準となります。

2.厚生労働省が求める会社の対応とは?

労働施策総合推進法は、事業主に、職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じることを義務付けています。

具体的には、①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、④併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)を、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、必ず講じなければなりません。

また、実施が望ましいとされている取り組み(各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備や、職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組みとして、社内でのコミュニケーションを活性化・円滑化させたり、感情をコントロールする手法についての研修や、コミュニケーションスキルアップについての研修等を実施すること等)についても、積極的に対応することが望まれます。

併せて、「事業主にパワーハラスメントを相談したこと」等を理由とする不利益な取扱いも禁止されています。

3.いざ社内でパワーハラスメントが起こったら?相談から解決までの流れ

パワーハラスメントが発生した場合、会社が行うべき対応として、まずは①関係者への聴取をはじめとする調査等を行い、パワーハラスメントが行われたという事実を確認することが必要です。一例として、被害者対応や、加害者対応、第三者(関係者)対応などがありますが、これらに加えて、各社員の履歴書や人事考課表といった資料の収集、懲戒履歴等の確認等もこの段階で行うことが望ましいです。もちろん、当該ハラスメント行為を裏付ける客観的な資料(メール・録音データ・防犯カメラ映像等)の確認も必要です。

そして、調査の結果、パワーハラスメント被害を認定できると判断した場合には、②その被害回復のための被害者対応、③加害者への懲戒処分・人事上の措置といった対応、④場合によっては社外への報告、⑤再発防止策の構築、が考えられます。

なお、⓪パワーハラスメントを早期に発見するためには、被害者からの被害の申出を適切に対応する必要があります。社内で相談窓口を作るのみならず、その相談窓口への信頼性を高めること、相談者・申告者の保護、そして、加害者とされる者についても適切に保護すること、被害者以外であっても申出ができる環境を整えること等により、相談窓口制度の実効性を高めることが重要です。

また、⑥以上の調査の結果として、会社としてはパワーハラスメントの事実を確認することができなかったという場合もあり得ます。この場合には、会社としての事実調査は終了し、各当事者に対しては、場合によっては会社外の紛争処理手続きの利用を促すこととなります。

4.パワーハラスメントにおけるヒアリング対応について

ヒアリングは、一般的にはまずは被害者から行い、被害の内容を確認します。その後、中立的な第三者から聴取し、ある程度の情報を確認した上で、加害者のヒアリングを行います。

ヒアリング対応で心がけるべきことは、まずは被害者の意向が最重要であるということです。今後、どのような調査・処分を会社が決めるとしても、被害者が望んでいない調査を行うことは不適切です。被害者に対して、本件の調査を行う上で、どの範囲の人物までであれば聴取をしても良いか、加害者には、そもそもどの程度まで確認をするか、といった事項について、被害者の意向を確認した上で調査を行うべきです。

なお、ヒアリングは後々の資料として用いられることを前提に行うべきです。そのため、例えば複数名で聴取したり、被対象者の同意を前提に録音・録画を行ったりすることで制度的に適正性を担保することが重要です。

5.パワーハラスメントが発生しないように!予防するため職場づくり

(1)人材の流出の防止

パワーハラスメントが発生してしまうと、企業にはどのような不利益があるのでしょうか。まず考えられるものとしては、職場の士気の低下、そして人材の流出です。

既述のように、昨今の社会情勢からすれば、パワーハラスメントが発生してしまうという環境は、魅力的ではありません。当該パワーハラスメントを直接受けている方は当然として、そのようなパワーハラスメントがなされているという職場環境での勤務は苦痛であるとして、当事者以外の方が退職することも多々あります。従業員側において、パワーハラスメントが発生している職場環境に対して問題意識を持ったとしても、その職務上の地位から声を上げることは難しいのが現状ですし、仮に声を上げたとして、次の矛先が自分になるのではないかと懸念することもあります。

そして、パワーハラスメントがなされていることに問題意識を持てる優秀な人材から、早々に、会社に見切りをつけられてしまうことになりかねません。

ひいては、職場の士気はさらに低下し、パワーハラスメントはますます横行しかねず、優秀な社員から見切りをつけられてしまい、人材の流出を止められなくなるという悪循環に陥ってしまうのです。

(2)訴訟リスクへの対処

また、訴訟のリスクを抱えながら会社経営を行わなければならないということも、会社としては大変にリスクの高いものといえます。往々にして、パワーハラスメントは、不特定の被害者に対して行われていることが多く、これは、一人の労働者から訴訟等の提起をされたことを契機として、他の労働者からの同様の訴えが五月雨式に提起されかねないことを意味します。

この場合、会社としても潜在的な訴訟リスクを抱えながら経営をおこなっていく必要があり、最終的に被害者らに支払わなければならない金銭も非常に高額となりかねません。

なお、行政通達(令和2.2.10 雇均発0210第1)では、事実調査において、「一見特定の労働者に対する言動に見えても、周囲の労働者に対しても威圧するために見せしめとして行われていると客観的に認められるような場合には、周囲の労働者に対するパワーハラスメントとも評価できる場合もある」と記載しており、参考になります。

(3)会社側がすべきパワーハラスメント防止策

また、このような現象が生じてしまう原因の一つとして、パワーハラスメントを行う者が当該行動を「パワーハラスメント」であると認識できていないことが考えられます。

しかし、労働施策総合推進法30条の3第2項が使用者に「当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう」必要な配慮を求めていることからすれば、使用者においても、適切に、当該行為がパワーハラスメントである認識した上で、指摘・指導等を行わなければならないといえます。

その他、使用者としては、苦情などに対する相談体制を整備したり、実際に被害を受けた労働者へのケア、そして、そもそもパワーハラスメントが行われることのないようにパワーハラスメント防止の社内方針を明確にし、その周知・啓発を、形式的ではなく、実施することが必要となります。

なお、この相談体制での労働者からのヒアリングを、弁護士に依頼する企業が増えています。これは、今後の紛争になる場合に備えるという意味もありますが、使用者としては、今後、加害者であるとされる労働者(:パワーハラスメントを行なった側)と、被害者であるとされる労働者(:パワーハラスメントを受けた側)の双方から事実確認を行い、パワーハラスメントの有無について会社としての見解を示した上で、今後の方針を提示しなければならないためです。ここで、不十分・不適切な調査等をおこなった場合にも、今後の訴訟リスクを大きく高めてしまいかねないのです。

(4)将来の訴訟リスクについて

ここでいう訴訟リスクは主に2つあります。1つは被害を受けた労働者から、使用者に対する民事上の損害賠償請求、もう1つは、会社が加害者(とされた者)に対し何らかの処分を行った場合、その者から処分の無効を争う請求等がされる場合があります。

前者については、使用者責任など、比較的想定がされやすいですが、後者はいかがでしょうか。ここが、パワーハラスメント対応の難しいところで、加害者(とされる)労働者からは、パワーハラスメントを行ってはいないという主張がなされることがよくあります(あくまで教育的な指導だった、そもそも向こうがこちらへの態度が不適切だった、高圧的でもなく受け手の問題であった等。)にも関わらず、パワーハラスメントの存在を認定し、自身に対して降格処分等を行うことは問題であるとの主張が、加害者(とされる)労働者からなされることが予想されるのです。

このような将来的な訴訟リスク等に鑑みると、パワーハラスメントの相談が被害者からされたり、あるいは会社においても、職場内でパワーハラスメントのような言動を確認した場合には、なるべく早く弁護士に相談し、今後の会社内での相談体制の構築、そして弁護士の関与のもとで、双方の労働者からのヒアリングを行うことが、もっともリスクを抑えることできる方法といえます。

(5)社外の者に対する「パワーハラスメント」概念

なお、以上の説明は、職場内の優越的な地位に基づくハラスメントを前提としていますが、近年、社外の者に対するハラスメントも問題となっております。

例えば、近年、フリーランスへのハラスメントを防止する観点から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」も制定されました。このような社会的要請に鑑みれば、自社の従業員が社外の者に対してハラスメント行為を行った場合には、当該従業員のみならず、使用者である会社も使用者責任といった責任を負いかねません。

その意味でも、ハラスメント行為が生じないように社内環境を整備する重要性は高まっています。

6.労働組合からの団体交渉への対処方法について

団体交渉の議題としても、パワーハラスメント問題があげられることがあります。団体交渉の場合、組合員がパワーハラスメントの加害者である場合と、被害者である場合があり得ますが、まず、団体交渉での対応において重要なことは、事前の準備と要求内容の正確な理解です。すなわち、労働組合の要求内容を会社としても事前に把握し、そして、この要求内容に対する会社の立場を明確にすることが求められます。

この観点から、たとえ団体交渉の局面であるからとしても、パワーハラスメント対応を通常と大きく変更する必要は大きくはありません。上記で述べたような手法により、パワーハラスメントが発生した場合には、まずは客観的な事情を確認し、その中で各当事者からヒアリングをした上で、会社としての対応を検討することが出来れば、団体交渉においても相応に対処することができるといえます。

7.弁護士によるパワーハラスメント対応

パワーハラスメント対応においては、会社で抱え込まず、なるべく早く、弁護士に相談してください。

これは、近年、様々な立法により、会社に対してパワーハラスメント問題に対して法的な視点から対策を講じることが多く求められているところ、弁護士は、このような対策を策定し、また、実施するための専門的な技術を会社に提供します。被害者からの申告を一時的に聞き取る相談窓口として活用されることもあります。

そして、万が一、社内で問題が発生した場合には、会社を守るための具体的な方法を会社とともに検討することで、パワーハラスメントへの対処方法・対処措置を講じることで、法的なリスクは、できる限り少なくすることができ、結果、会社が本件係争から次のステップへ行くことへの手助けをすることができます。

8.パワーハラスメント対応については虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

虎ノ門法律経済事務所では、使用者側と労働者側の双方で、多数の労働問題を解決した実績があり、パワーハラスメント問題においても、豊富な経験と専門知識を活かした解決策を提供してきました。

また、現在、法人全体で100社を超える法人と顧問契約を締結しており、定期的な労務相談にも対応しております。パワーハラスメント問題で現に問題を抱えている方、法律で新たに決まったパワーハラスメント防止策に取り組めば良いのか悩まれている方など、当法律事務所では、原則として初回相談を無料で受け付けております(ただし、各支店毎により料金体系は異なる場合があり、また、事案によっては有料となる場合もありますのでご注意ください)ので、まずはお気軽にお問い合わせください。

亀井 瑞邑

弁護士東京本店で企業法務・一般民事・刑事といった様々な業務を経験後、大阪支店での勤務を通じて、法律の知識と技術を深めました。特に、中小企業法務、不動産、相続、高齢者問題といった案件を担当することが多く、得意分野としています。

「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。

・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの