2025.01.28

学校法人(私立学校)でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

吉田 翼

弁護士個別具体的な一人一人の状況の中から、それぞれの権利利益を見出し、その実現、最大化を行うことが私たちの仕事であると考えています。

何一つとして同じ問題はありません。あなた個人の話をお聞かせください。

1.学校法人(私立学校)において生じやすい労務トラブル

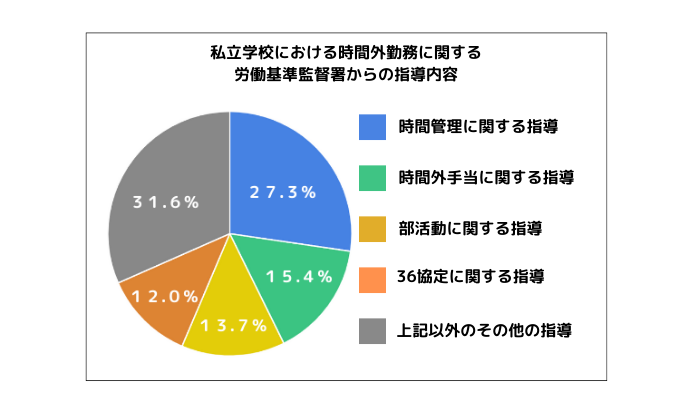

少し古いデータになりますが、公益社団法人私学経営研究会が、2014年に私立中学校及び高等学校に対して実施した勤務時間管理に関するアンケート調査 によれば、調査対象となった私立学校のうち、19.9%が時間外勤務に関して労基署からの指導を受けているという結果が出ています。内訳としては、多いものとして、時間管理に関するものが27.3%、時間外手当に関するものが15.4%、部活動に関するものが13.7%、36協定に関するものが12%などとなっています。

私立学校を開設する学校法人の教員については、民間企業の従業員と同様に労働基準法等の労働関係法令が適用されます。そのため、私立学校を開設する学校法人においては、労働関係法令を理解した上で、これに基づいた労務管理を行う必要があります。

本コラムでは、私立学校を開設する学校法人における教員との間で生じやすい労務トラブルのうち、時間外手当と労働時間をめぐる問題について解説します。

2.時間外等手当について

⑴ 時間外等手当の支払い義務について

>>従業員から残業代を請求された際に弁護士に依頼するメリットは?弁護士費用についても解説!

ア 教員に残業代が発生するのか

公立学校では、教員に対して残業代が支払われていません。こうしたことから、私立学校においても残業代は支払わなくていいのではないか? 調整給で足りるのではないか? と認識されている方もいるかもしれません。

しかしながら、公立学校の教員に残業代が発生しない理由は、公立学校の教員には、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(いわゆる「給特法」)が適用されることにより、月額給与の4%分を教職調整額として支給する代わりに、「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」(給特法第3条第2項)ものとされる点にあります。

一方で、公務員ではない私立学校の教員には給特法は適用されませんから、労働基準法の定めにしたがって、時間外労働等及び時間外労働等手当について処理がされることになります。

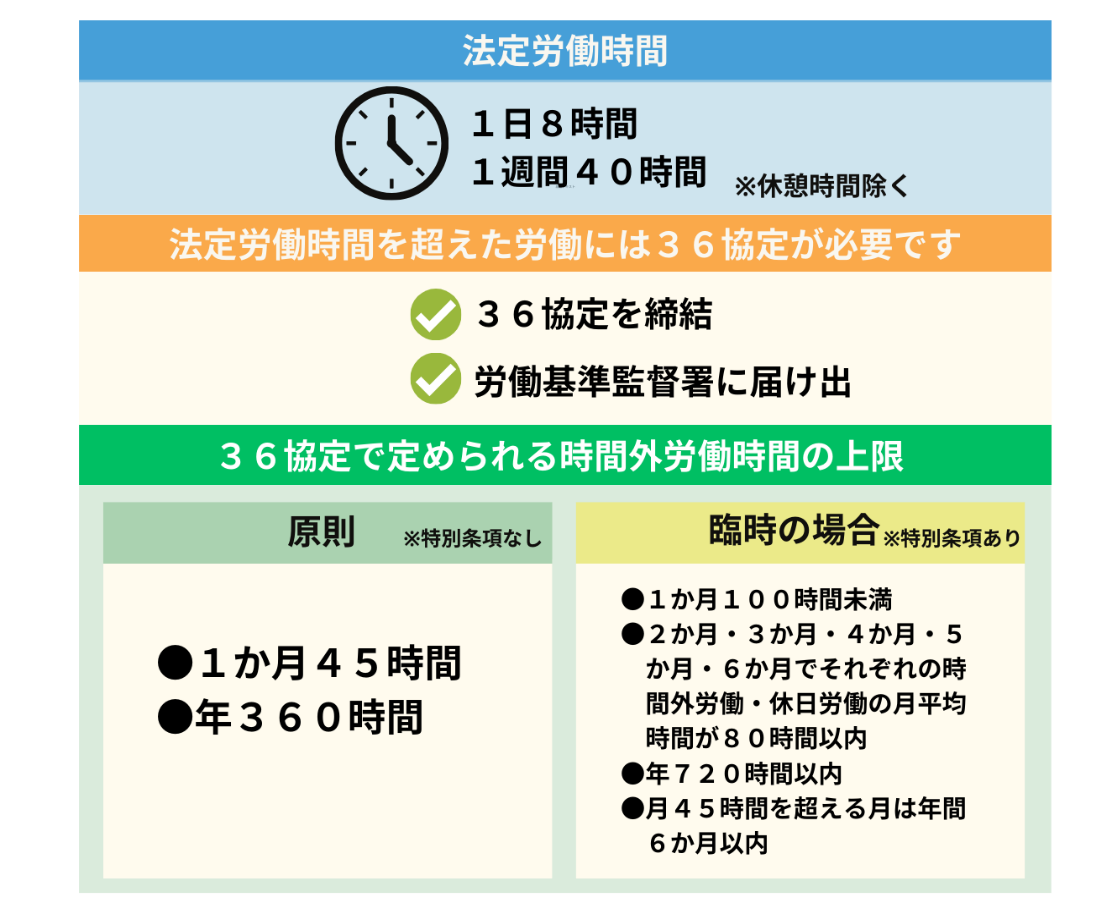

イ 時間外労働を命じるには

具体的には、まず、原則として学校(使用者)は、休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させることができず(労働基準法第32条第1項)、一日当たり8時間を超えて教員を労働させることができません。例外的に、過半数で組織する労働組合あるいはこれがない場合には、労働者の過半数を代表する者との間であらかじめ協定書を作成し(いわゆる「36協定」の締結)、労働基準監督署に届け出た場合には、36協定により、時間外労働を原則として禁止する労働基準法32条及び35条の規制が解除されます(労働基準法第36条第1項)。

もっとも、36協定を締結した場合であっても、時間外労働は原則として月45時間、年360時間が上限となります(労働基準法第36条3項・4項)。臨時的な特別の事情のある場合は、労使協定により同限度時間を超える時間を定めることができますが、その場合であっても、①1か月100時間未満かつ2か月ないし6か月平均のいずれにおいても月80時間、②年720時間、②月45時間を超える月が年間6か月以内とされています(労働基準法36条5項・6項)。

なお、若干細かい話にはなりますが、36協定は、時間外労働に関する労基法規制を解除する効力を有するにとどまり、時間外労働を命じる私法上の権利義務を設定する効力を持つものではないことに注意が必要です。

時間外労働を実際に命じるためには、就業規則、労働協約、個別合意等によって、使用者の時間外労働命令権を設定しておく必要があります。

ウ 割増賃金(労働基準法第37条1項)の支払い

使用者は、労働者に時間外・休日労働をさせた場合、時間外労働について2割5分以上の割増賃金を、休日労働については3割5分以上の割増賃金を支払う義務を負います。また、月60時間を超える部分については、割増率は5割以上となります。なお、令和5年3月31日までは月60時間を超える部分における割増率について、中小企業には適用が猶予されていましたが、現在では中小企業にも適用されています。

エ 私立学校の時間外手当支給状況について

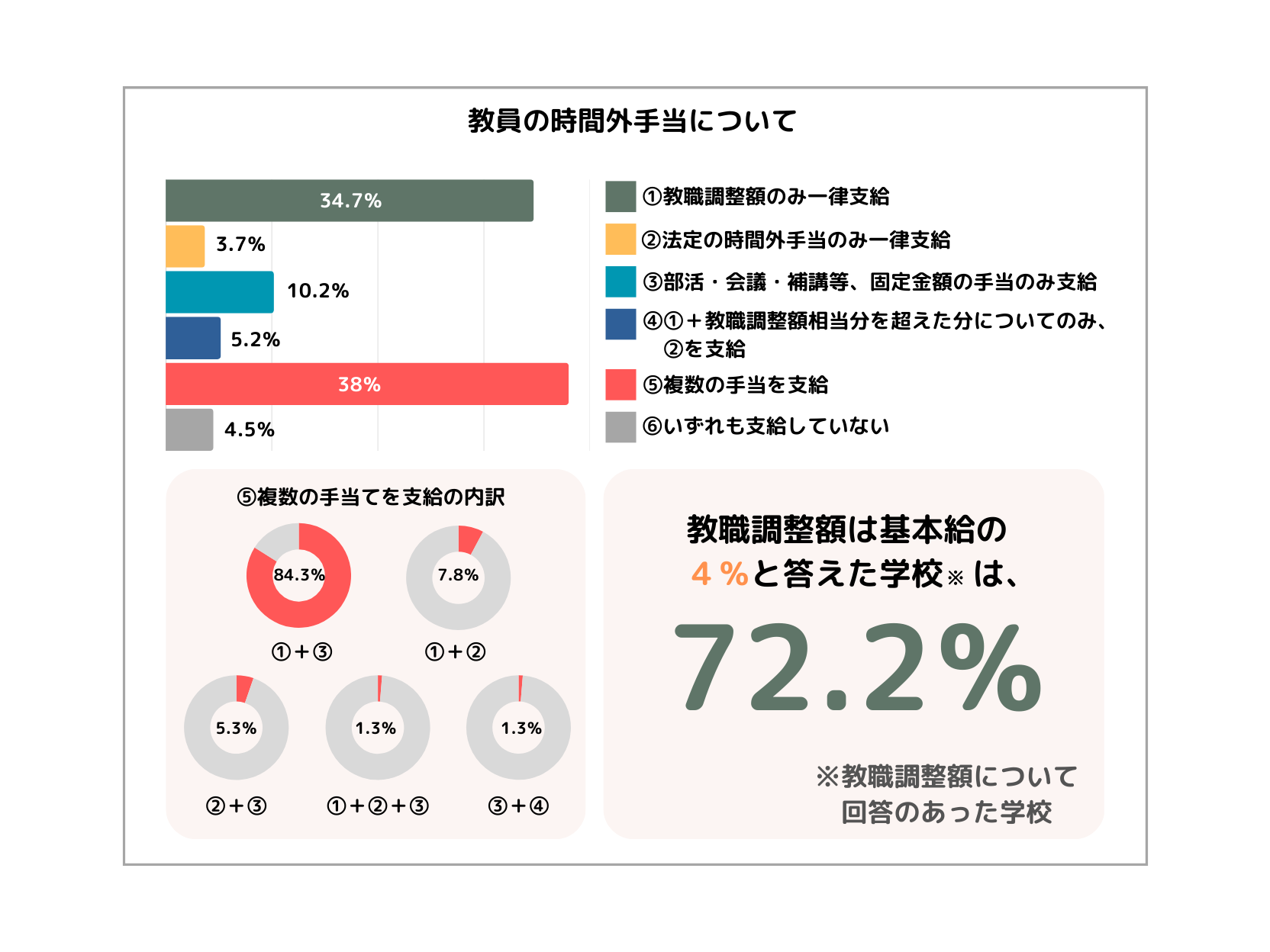

前出のアンケート調査によると、教員の時間外手当について、①「教職調整額(準ずるもの含む)のみ一律支給」と回答した学校が34.7%、②「法定の時間外手当のみ支給」と回答した学校が3.7%、③「部活・会議・補講等、固定金額の手当てのみ支給」と回答した学校が10.2%、④「①+教職調整額相当分を超えた分についてのみ ② を支給」と回答した学校が5.2%、⑤「複数の手当てを支給」と回答した学校が38%、⑥「いずれも支給していない」と回答した学校が4.5%となっています。

なお、⑤「複数の手当てを支給」の内訳としては、①+③が84.3%、①+②が7.8%、②+③が5.3%、①+②+③が1.3%、③+④が1.3%となっています。

また、教職調整額について回答のあった学校の内、同額について基本給の4%(公立学校教員への調整給と同額)としている学校が72.2%で最多となっています。

上記のアンケートによると、教職調整額や諸手当の形で一律支給をしている割合が高く、法定の時間外手当を支払っている学校の割合は低くなっていることがわかります。

また、教職調整額の金額も公立学校と同様に基本給の4%とする学校が多いようです。しかしながら、以下に述べるように、このような手当の支給によって、時間外手当の支給として認められるかという点については、法的にはグレーであると言わざるを得ません。

⑵ 時間外手当の定額払いの可否について

ア 定額手当が時間外等手当として認められるケースについて

時間外手当は時間外労働時間に対応して支払うことが原則です(労基法37条1項)。もっとも、基本給と一体で支払っているようなケースや手当として定額で支給しているケースも少なくなく、このような場合に時間外手当として認められるかが問題となります。

(ア)基本給と一体での支払い

割増賃金込みで給与が設定されているような場合、通常賃金部分と割増賃金部分が、判別できる必要があります。また、どのような(時間外、休日、深夜等)割増賃金として設定しているかの明確性も要求されるものと考えられます。

(イ) 手当としての支払い

定額一律支給していた手当が、時間外労働の対価として支払われたものと認められるかについて、判例 では、①労働契約上当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置づけられ、②支払額が実際の時間外労働等の状況と大きく乖離していないことから、対価として認められるものとされています。また、判断に当たって、契約書の記載内容や、使用者の説明内容、労働者の勤務の状況等が考慮されるものとしています。

イ 私立学校における一律手当支給の問題

上記アンケート結果からすると、私立学校では、時間外手当を教職調整額手当及び固定金額の一律手当として支払っているものが多く、上記(イ)の問題(支払い手当が時間外労働の手当として支払われたものと認められるか)が生じます。

前述のように、上記判例においては、大きく、①当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われているものと位置付けられていること、②支払額が実際の時間外労働等の状況と大きく乖離していないことが求められています。

しかしながら、教職調整額はまず時間外手当として支払われているものといえるか(①)がそもそも疑問であり(この辺りは就業規則や契約書の内容等から判断することになります。)、②については、アンケート調査結果のように基本給の4%程度であれば、同額に相当する程度の時間しか時間外労働をしていないことが求められます。

各学校で労働実態は異なるため一概には言えませんが、文科省の公立学校教員を対象とした勤務実態調査によると、平日の在校等時間(文科省の説明によれば≠労働時間という理解ではありますが)は、小学校教諭で10時間45分、中学校教諭で11時間1分、高等学校教諭で10時間6分となっています。

仮にこのような在校等時間が労働時間と認められ、同時間に対して基本給の4%程度の教職調整手当で対応している場合には、同調整額は労働の対価として認められない可能性が高いものと考えます。

ウ 国立大学法人の事例

私立学校とは異なりますが、同じく給特法の適用がなく、労働基準法が適用される国立大学法人において、残業代の代わりに4%の教職調整額を支払っていた二つの国立大学法人が、それぞれ令和元年と令和3年に労働基準監督署から残業代の未払いがあるとして是正勧告を受けたケースがあります。

それぞれ、結果として未払い分の残業代数億円を支払うこととなっています。

また、報道によると、それ以外の公立大学法人でも同様の問題が明らかになっており、24法人で計15億円以上の未払い残業代が支払われたとされています。

エ 私立学校における定額手当の固定残業代該当性を巡る裁判例

私立学校については、専門学校において、業務手当月額5万円(基本給は年により変動があったが概ね23万円前後)が支払われていたところ、同手当が固定残業代と認められるかが争われた事案 があります。

この事案では、給与規定において固定残業代として業務手当を支給する旨を定めていましたが、一律支給であること、業務手当に対応する労働時間が明らかでないこと(そのため、超過した場合の割増賃金を算定できないこと)等から、対価性が否定されています。

上記裁判例に照らすと、上記アンケート結果から多くの私立学校が採用しているものと考えられる教職調整額(準ずるもの含む)のみの一律支給としていた場合、同調整額は固定残業代と認められず、別途時間外手当の支払い義務を負うことになるリスクが高いものといえます。

また、調整額や手当が固定残業代と認められなかった場合、同額が割増賃金算定の基礎となる賃金に算入され、時間外手当の額が高額になるリスクがあります。上記裁判例でも、業務手当が基礎賃金に算入されています。

⑶ 変形時間労働制

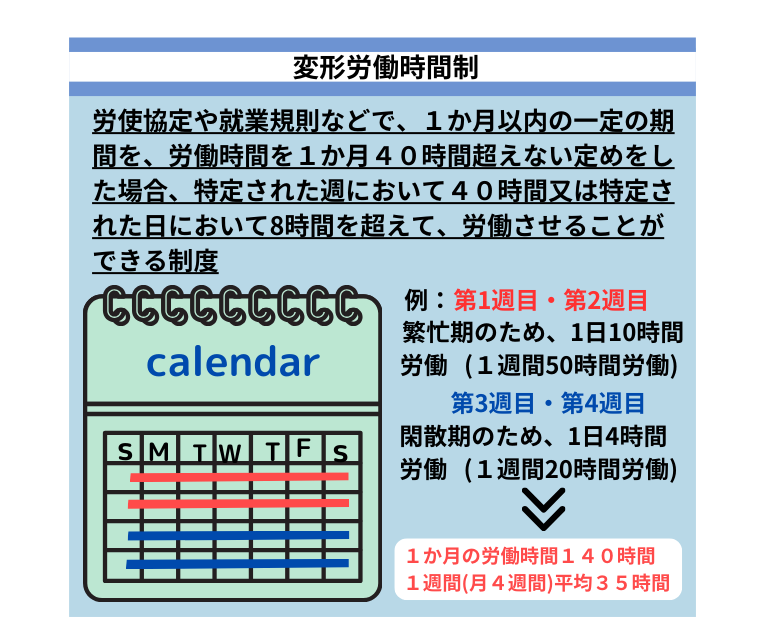

時間外労働等手当の額を抑えるためには、まずは適正な労働時間管理をして、時間外労働自体を抑えることが重要です。もっとも、やむを得ず時間外労働時間が増加してしまうような場合には、変形時間労働制を導入するといった対応策が考えられます。

ア 変形労働時間制について

(ア)変形時間労働制とは

変形時間労働制とは、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、一か月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる制度です(労働基準法第32条の2)。

また、労使協定により、労働基準法第32条の4各号の事項を定めた場合には、対象期間として定められた期間(最長1年)を平均し、一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、その定めにより、特定された週において40時間、特定された日において8時間を超えて、労働させることができます(労働基準法第32条の4)。

(イ)変形労働時間制を採用した際の時間外労働時間

変形労働時間制を定めた場合の時間外労働時間は、以下のように算定されます 。

- 一日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

- 一週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)

- 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)

夏休み等の長期休みがあり、年間で一日当たりの労働時間が変動する学校においては、下記のように1年単位の変形労働時間制が採用されているケースがあり、年単位で捉えた時に時間外労働を減らす制度として考えられます。

イ 学校における変形労働時間制の導入

(ア)私立学校を開設する学校法人

前記アンケート調査 によれば、教員について、月単位の変形労働時間制を導入している私立学校は10.2%、年単位の変形時間労働制を導入している私立学校は32.5%となっています。

(イ)国立大学法人

国立大学法人では、附属学校において、1年単位の変形労働時間制を導入するものも多く、文科省の調査によると、全56の国立大学法人のうち、50法人(89.3%)で導入されています。

ウ 変形労働時間制の導入における注意点

1年単位の変形労働時間制を定めるには、労使協定の締結〔または労使委員会もしくは労働時間等設定改善委員会の決議(5分の4以上の多数決)〕が必要です。

労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結する必要があります(労働基準法第32条の4)。

この点、前記裁判例において、学校側が、変形労働時間制が導入されている旨を主張したところ、裁判所は、「労使協定書が、被告の教職員中から選出された教職員代表との間で取り交わされたと認めるに足りる証拠はない。また、長時間労働を抑制する見地から、厳格な要件の下で変形労働時間制度を許容する労働基準法の趣旨に照らせば、上記シフト表の作成に原告ら教職員が参加し、その意向が反映されていたとしても、そのことをもって労使協定があったものと同視することはできない。」として、労使協定の締結を否定、変形労働時間制であるとの主張を認めませんでした。

このように、変形労働時間制を導入するためには、労働者の過半数を代表する者との間で、労使協定を締結することに注意が必要です。

3.労働時間について

⑴ 労働時間とは

労働基準法上の労働時間について、判例は、「使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否か」という枠組みで判断しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働基準法上の労働時間に当たります。指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かの判断に当たっては、使用者の関与、当該行為の業務性、時間の拘束性等が考慮されます。

⑵ 教員の労働時間について

ア 教員の労働時間に関する裁判例

では、具体的にどのような時間が教員の労働時間として認められるのでしょうか。教員の労働時間が争点となった裁判例をいくつか紹介します。

(ア)公立学校における裁判例

近年、公立学校の教員の労働時間(労基法32条)該当性が争われた事案で、「教員の業務には、教育的見地から自主的かつ自律的に行うものが含まれていることは前示のとおりであって、このことは原告においても同様であるから、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとはいえず、これに従事した時間は労働時間に当たらないことになる」として、校長の個別具体的な命令・関与の有無を検討したうえで、①教室の整理整頓、②掃除用具の確認、③落とし物の整理、④教室の点検及び修理、⑤掲示物のペン入れ及び作文のペン入れ、⑥教材研究、⑦提出物の内容確認、⑧ドリル、プリント、小テストの採点、⑨授業参観の準備、⑩保護者への対応等については、労働時間に当たらないとした裁判例があります。

(埼玉教員超勤訴訟:さいたま地判令和3年10月1日判決)

同裁判例は教員の職務の特殊性(「自主的で自律的な判断に基づくものと校長の指揮命令に基づくものが、日常的に渾然一体として行われているため、これを峻別することは極めて困難」であることを特殊性としているように解されます。)を上記判断枠組みの根拠としているように読め、同じ教員ということであれば、私立学校の教員の労働時間の判断に際しても同様の判断枠組みが取られると考えられる方もいるかもしれません。

しかしながら、上記裁判例における労働時間の認定方法は、前述の最高裁判例等先例の判断枠組みとはかけ離れているとの批判もあり、これがそのまま私立学校教員の労働時間該当性の判断に当たって妥当するのかはかなり疑問です。

(イ)私立学校における裁判例

ⅰ 明示的な指示のない残業について

前掲の裁判例 では、「副校長ら原告の上司らにおいて、勤怠管理表から原告の滞留時間を認識していたにもかかわらず、残業を行わないように注意や指導等を行っていないことを勘案すると、原告の滞留時間において、被告から原告に対する黙示の残業指示があったと認めるのが相当であり、原告の滞留時間は、原告は被告の指揮監督の下にある時間と評価できるから、労働時間に当たると認めるのが相当」として、明示的な指示がなくとも、上記のような事案では労働時間に当たるものと認めています。

ⅱ 部活動について

部活動顧問の労働時間該当性が問題となった事案としては、

①始業時刻前の早出残業については、

部活動として学校に朝練習の届け出をしている日や原告(教員)作成の日記中に朝練習をした記載がある日については、午前7時30分以降の早出残業を認め、

②終業時間については、

週番日誌に部活動が記録されている場合には、当該部員の下校時刻を原則として終業時刻とするが、それよりも本件日記における退勤時間が遅い場合には、本件日記の記載内容自体から、当該残業の内容その他の残業理由が分かる記載がある場合、あるいは入試会議を含む各種会議等の業務が実施されたと認められる場合には、本件日記の退勤時刻を終業時刻とするとした裁判例 及びこれを維持した控訴審裁判例 があります。

前出のアンケート調査によれば、部活動について、時間外・休日手当として支給している学校は5.5%程であり、他方部活動手当として一律支給している学校が24.6%、休日・公式戦・条件により手当支給としている学校が33.3%などとなっています。

一律支給や条件により支給としているものの内訳を確認すると、労働時間に対する対価が支払われていると評価されないような金額のものも多く、上記裁判例に照らすと、時間外手当の支払い義務が生じる可能性があります。

4.労働時間管理について

⑴ 教員の出退勤管理の実情

前出のアンケート調査によれば、私立学校における教員の出退勤管理の実情は下記のとおりです。

出勤確認については、出勤管理簿に押印(出勤時刻の記入なし)としているものが48.9%、タイムカード・ICカード等の客観的な記録としているものが14.6%、出退勤管理簿に押印(出勤時刻の記入あり)としているものが6.5%となどとなっています。

退勤確認については、確認なしとしているものが37.7%、管理者・上司が確認(管理者に報告後退出含む)としているものが14.9%、タイムカード・ICカード等の客観的な記録としているものが14.6%、出勤管理簿に押印(退出時刻の記入なし)としているものが8.2%、出勤管理簿に押印(退出時刻の記入あり)としているものが7.0%などとなっています。

⑵ 出退勤管理の原則的な方法について

厚労省が策定しているガイドライン においては、始業・就業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、下記のいずれかの方法によるものとされています。

(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

(イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

上記アンケート調査は、ガイドラインが出される前のものにはなりますが、適切な管理方法を取っているとはいえない学校法人も多いものと考えられます。

5.おわりに

以上のように、私立学校における従前の時間外手当の支払い方法や労働時間管理には、法的なリスクをはらむものも少なくないものと考えられます。

労働時間の管理方法及び各種手当の支払い方法については、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

吉田 翼

弁護士個別具体的な一人一人の状況の中から、それぞれの権利利益を見出し、その実現、最大化を行うことが私たちの仕事であると考えています。

何一つとして同じ問題はありません。あなた個人の話をお聞かせください。

業務手当が固定残業代と認められるかについて、裁判所は、

ことに加え、

との判断枠組みを示しました。

その上で、教職員給与規程は、被告の教職員の時間外勤務(深夜勤務・休日勤務を含む)に対する固定残業代として業務手当を支給する旨を定めていることが認められ、就業規則等において当該手当が割増賃金の支払に代えて支払うものであることが明示されているといえる(①)としつつも、業務手当が教職員に一律に支給されることから業務手当が教職員の時間外労働に対する対価ではなく、業務自体に対する功労等の趣旨で支給されるものであると推認できるとし、業務手当に対応する時間外労働時間が明らかではなく、教職員が当該業務手当に対応する時間外労働時間を超過する時間外労働を行った場合に別途支払われるべき割増賃金を計算することができない(②)といった点に照らして、業務手当は、実質的に時間外労働等の対価と認めることはできないと判断しました。