2024.09.17

美容・エステ業界でよくある労務トラブルや業務委託契約をめぐる問題と対応について弁護士が解説

牧野 絵里華

弁護士情報が溢れる社会のなかでは、トラブルの解決方法や答えがかえって見つかりにくいこともあります。

「弁護士」は、裁判や訴訟に限らず、いろいろな人の悩みやトラブルに携わり、解決方法を模索すること、気になること、心配なことにお答えするのも仕事です。いつでもご相談にいらしてください。

街中や電車内の広告で、美容・エステに関する広告を目にすることが多くなってきました。年々、店舗数や従業員数が増加傾向にある美容・エステ業界。新規に従業員を雇う経営者も増加し、複数人の従業員をかかえる経営者も多くいらっしゃるでしょう。

ですが、美容・エステ業界では、まだまだ従業員が少数で個人経営の店舗も多く、従業員の労務管理について整備をしていない経営者が多いのが実情です。こうした状況から、昨今、労務管理に関する様々なトラブル(雇用形態・残業代・ハラスメント・解雇等々)も増加傾向にあります。

本記事では、美容・エステ業界において発生しやすいトラブルと、トラブルへの対処法だけでなく、トラブル防止について解説します。

1 美容・エステ業とは?

美容業は、総務省「日本標準産業分類」において、「主としてパーマネントウェーブ、結髪、化粧などの美容サービスを提供する事業所」と定義されています。主に、パーマネントウェーブ、結髪、化粧などの美容サービスを提供する事業所を指し、美容院や美容室がこれに該当します。

エステティック業は、総務省「日本標準産業分類」において、「手技又は化粧品・機器等を用いて,人の皮膚を美化し,体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所」と定義されています。主に、美顔術業・美容脱毛業・ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマオイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテラピー(皮膚を美化して体型を整えるもの)等施術を実施するエステティックサロンがこれに該当します。

(参考:日本標準産業分類(令和5年7月告示)の解説 458頁7831美容業、459頁7892エステティック業)

2 美容・エステ業を取り巻く概況について

(1)美容室の件数と美容師の就業人口

厚生労働省統計「衛生行政報告例」令和4年度の統計によると、美容室の軒数は年々増加傾向にあり、2023年3月時点では全国に269,889軒、前年度から5,666軒増加しています。また、従業美容師数は571,810人(2023年3月末時点)で、前年度から10,335人増加しています。美容業では、店舗の新規設立や、従業員美容師が増加の一途を辿っている状況です。

(参考:厚生労働省統計「衛生行政報告例」令和4年度の統計)

しかし、理容師美容師試験研修センターの発表によると、令和4年度における美容師の新規免許登録件数は17,876人であり、厚生労働省発表の従業員美容師数はそれより約7,000人少ない状況です。また、令和5年10月に発表された厚生労働省の統計によると、美容業を含めた生活関連サービス、娯楽業の3年以内の離職率は高卒57%、大卒48%と離職率の高い結果が出ています。

離職率のデータは美容業以外の業種も含まれた数字であるほか、独立することで従業員美容師でなくなった場合も含まれるため一概には言えませんが、これらのデータを総合的にみると美容業は離職率の高い業種であることがうかがえます

(参考:理容師美容師試験研修センター、厚生労働省HP「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」)

(2)エステティックサロンとエステ業の就業人口

エステ業については、政府による公式な店舗数の公表がされていないものの、エステ業界の特色として、資格が不要であり、誰でもエステティックサロンを開業することが可能であることから、新規参入のハードルが低く、個人経営や中小企業によるエステティックサロンが主流となっています。

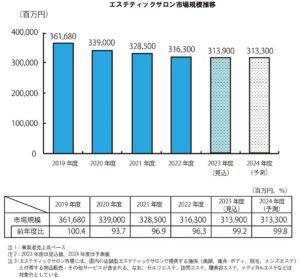

株式会社矢野経済研究所が実施したエステティックサロン市場に関する調査によれば、2022年度のエステティックサロン市場規模は、前年度比96.3%の3,163億円(事業者売上高ベース)と、3年連続で縮小の結果となりました。また、2023年度は3,139億円の市場規模見込み、2024年度は3,133億円の予測という結果となりました。

出典:(株)矢野経済研究所「エステティックサロン市場に関する調査(2024年)」(2024年2月9日発表)

このことから、業界全体の市場規模はマイナス推移の見込みです。

一方で、2022年度のメンズエステ市場は158億円であり、2023年度はさらに拡大推移となる162億円が見込まれています。これは、コロナ禍によって男性の生活様式に変化が生じたことがきっかけとなり、男性の健康意識だけでなく美容意識にも変化が生じたことが原因であると考えられます。

こうしたことから、今後は男性向けのエステティックサロンの新規開業や従業員の増加が見込まれるといえます。

しかし、新規参入のハードルが低いことの裏返しとして、エステ業の離職率は高く、離職率改善のための取り組みが求められています。

3 美容・エステ業の特徴について

(1)美容業の特徴

美容業は、美容師としての資格を取得し、営業施設を設置して開設の届出を行うことによって開業が可能な業種です。また、事業を行うにあたっては資格を有する美容師を1名以上在籍させる必要がありますが、従業員を2名以上雇い入れる場合には管理美容師を1名は在籍させる必要があります。

他の業種と比べると、美容業は個人事業所の比率が高くなっていますが、美容師になるためには、美容師国家資格が必要であるとともに、資格取得直後に開業することはほとんどありません。資格取得者のほとんどが、既存の美容院や美容室に就職し、まずはアシスタントとしてスタイリストの補助業務をして研鑽を積むこととなります。そのため、資格取得後は、誰しもが既存の美容院・美容室との間で雇用関係に入りますが、美容業の雇用形態としては、正社員・パートタイマー・アルバイト・業務委託といった複数の形態が利用されています。

(参考:厚生労働省HP「理容師・美容師免許の取得まで」、「管理理容師・管理美容師の概要」)

(2)エステ業の特徴

エステ業において施術を行うエステティシャンは、美容師とは異なり、国家資格を必要としていません。しかしながら、エステ業も美容業と同様に、いきなり開業するのではなく、既存のエステティックサロンに就職して研鑽を積むことから始まります。

特別な資格を必要としないため、誰でも新規参入可能であるものの、知識や経験が必要とされる業種であり、美容業と同様にまずは既存のエステティックサロンとの間で雇用関係に入ることとなります。エステ業の雇用形態としては、正社員・パートタイマー・アルバイト・業務委託・派遣社員といった複数の形態が利用されています。

4 美容・エステ業で発生しやすい労務トラブル

美容・エステ業では、個人経営または中小企業が主体の店舗が多いことと、様々な雇用形態が利用されていることから、一般的な企業とは異なる労務トラブルが発生しやすい状況となっています。

(1)雇用契約に関するトラブル

美容・エステ業は、個人経営または中小企業が主体の店舗が多く、従業員が2~3名という店舗も多くあります。そのため、雇用契約書や就業規則を作成しておらず、給与や歩合、昇給等に関して従業員との間でトラブルとなることも少なくありません。また、雇用契約を締結したものの、雇用保険や労災保険に加入しておらず、従業員に事故が発生した際や、退職の際にトラブルになることもあります。

雇用契約書作成の法的義務はありませんが、労働条件通知書については、雇用形態を問わず交付することが義務付けられています。原則として書面交付が義務付けられていますが、労働者が希望した場合は、FAXやメール等での交付も認められます(労基法施工規則5条4項の但書1号,2号)。労働条件通知書を交付していない場合、法令違反となりますので、トラブルとなった従業員から、法令違反を主張され、30万円以下の罰金を科される可能性があります(労基法第120条)。

上記のとおり、美容・エステ業においても、その規模の大小に関係なく、一般的な企業と同様に、雇用契約書や就業規則作成が必須であるとともに、雇用保険や労災保険の加入手続の他、法律上定められた手続を実践する必要があります。

(2)業務委託契約に関するトラブル

美容・エステ業においては、雇用契約ではなく、業務委託契約を締結することも多くあります。雇用契約の場合、労働者の権利を守ることを目的とする労働法のルールが適用されますが、業務委託契約の場合、労働法の適用外となるため、雇用契約よりもより柔軟な契約内容を定めることができ、雇用保険や労災保険への加入が不要となります。しかしながら、従業員との間の契約書に「業務委託契約」と記載がされていたとしても、従業員の働き方によっては、雇用契約であると判断される可能性もあります。いわゆる「面貸し」(固定客がついているが店舗を持たず、他の経営する店舗で場所借りを行なって営業する業態)のような、独立した事業者と店舗との契約であると評価可能な場合を除き、労働を提供する個人との業務委託契約は原則雇用契約と判断される可能性が高いでしょう。

特に、雇用契約と判断されるリスクを検討する上で重要な項目は以下のものが考えられます。

・業務委託契約と同様の条件下で勤務する従業員の雇用形態が雇用契約でないかどうか

・就業時間に拘束があるか否か

・業務に対する指示・命令の有無

・報酬体系の決め方

業務委託契約の場合、従業員とのトラブル因子になりやすいのは、残業代の問題、あるいは「解雇権濫用の法理」によって契約終了(解雇)が無効とされるケースなどがあります。

業務委託契約であったとしても、実質の労働形態に「使用従属性」が認められれば、労働者として労働法上の保護を受けることになります。

また、従業員が怪我等の事故によって働けなくなった時などもトラブルになることがあります。業務委託契約であったため、雇用保険や労災保険に入っていなかったものの、実質的には雇用契約ではないかと考えた従業員が、労働基準監督署や弁護士への相談に行くなどしてトラブルに発展します。トラブルとなった後、従業員との間の雇用形態が、業務委託契約ではなく雇用契約だったと判断された場合、遡って賃金を支払う必要があるとともに、雇用保険や労災保険に加入することにもなるため、保険料納付の負担を負う可能性があります。

したがって、従業員と業務委託契約を締結する場合には、就業時間や業務内容等に関して、実質的に雇用契約と同様な状態になっていないかといった観点から業務委託契約の内容を決定し、利用することが必要となります。

>>従業員から残業代を請求された際に弁護士に依頼するメリットは?弁護士費用についても解説!

(3)就業時間に関するトラブル

美容・エステ業においては、少人数で店舗を運営していることも多く、予約件数や従業員の欠勤・休暇の関係で、長時間労働になることも少なくありません。

従業員との間の雇用形態が、雇用契約である場合、労働基準法が適用されることとなり、労働基準法で定められた休憩時間・残業代の規定を守らなければなりませんが、従業員の労務管理が適切でない場合に、トラブルとなることが多くあります。

>>就業規則とは?弁護士が紛争を見据えたポイントについて解説!

(ア)休憩時間

休憩時間についてですが、労働時間が6時間を超えて8時間以内は45分以上、8時間を超える場合は60分以上必要であると労働基準法で定められており(労基法34条)、休憩時間は従業員の労働時間内に与える必要があります。

また、休憩時間は、原則として業務から解放され、業務に関与しない状況で与える必要があるため、例えば簡単な業務の片手間に休憩時間を取らせたり、休憩時間に来た電話に対応させる等した場合には、休憩時間とはみなされません。

店舗内従業員の人手不足や予約件数が多い時であっても、休憩時間は必須であり、これに違反した場合は、雇用主に対して6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられることとなります。

したがって、従業員の労務管理の一環として、休憩時間の確保や休暇中の環境について整備しておく必要があります。

(イ)施術練習の残業代

残業代についてですが、労働基準法により、「法定労働時間」が定められています。法定労働時間を超えて労働をさせた場合には時間外労働・休日労働として扱われるため、残業代を支払わなければなりません。法定労働時間は、1日8時間、週40時間以下が原則であり、パートを含む従業員が10人未満の事業所では週44時間が、法定労働時間の上限となります。

美容・エステ業において、特に残業代のトラブルが発生するのは、閉店後のカット練習等の施術の研鑽のための時間についてです。美容・エステ業において、技術の研鑽は必須であり、新人従業員であれば、誰しもが閉店後の時間に施術練習を実施していると思います。

労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であると労働基準法により定義されています。そのため、例えば、従業員に対して施術練習を指示している場合や、店舗において、施術練習のスケジュールを管理している場合等には、労働時間とみなされる可能性が高いと言えます。また、施術練習について、「従業員が練習することは当然である」といった店舗内の慣習がある場合、従業員に対して明示的に施術練習を指示していなかったとしても、黙示的に施術練習の指示があったと判断されることもあるため、注意が必要となります。

(ウ)営業時間外の作業

美容・エステ業においては、営業時間外においても、清掃や開店・閉店作業、予約管理業務を実施していると思います。これらについても、上司の指示に従って実施しているものになりますので、労働時間に含まれることとなります。

したがって、従業員の終業時刻・勤怠管理を適切に実施するとともに、清掃や開店・閉店作業について作業内容・作業時間を明確化する等して、残業代の未払を防ぐ必要があります。

(エ)予約制サロンにおける待機時間

完全予約制で営業しているサロンでは、もともと予約が入っていなかった場合だけでなく、当日キャンセルやノーショーなどにより、予定外に従業員の手が空いてしまうことがあり得ます。このようなケースでは、空いた予約枠が休憩時間と労働時間のどちらにあたるのか、使用者はしっかりと労働時間の管理をする必要があります。

類似のケースで従業員が割増賃金の請求をおこなった裁判例があります(東京地判令和2年9月17日(労働専門部である11部係属の事案))。使用者側は業務がない時間は休憩時間にあたるとして争いましたが、本件美容院が当日予約を受け付けていたことや労働時間をしっかり管理していなかったなどの事情から、業務がない時間が相当程度あったとしながらも労働からの解放がないことを理由に従業員の請求が認められています。

このように、来店予約の電話やメールがあれば従業員がいつでも対応できる状態が求められている場合には、結果的に来店予約が入らず従業員が業務にあたっていない時間となったとしても、労働時間として認められることがあります。

労働時間の管理を曖昧にしないためにも、予約受付の担当者を予め決めておいたり、自動音声や自動返信などを設定したりするなどの対策が必要となります。

(4)ハラスメントに関するトラブル

パワハラ防止法をご存じでしょうか。パワハラ防止法とは、事業主にパワハラ防止の措置を義務付ける法律であり、正式名称は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律です。2022年(令和4年)4月から、中小企業でもハラスメントへの対策をする義務が生じています。そのため、美容・エステ業においても、ハラスメントへの対策は必須となっています。

美容・エステ業においては、施術技術の向上が必須とされており、誰しもが上司から施術等について指導を受けます。また、その指導は、一般的な企業における作業指導・OJTのような一回きりの指導ではなく、指導マニュアル等も作成されていない場合も多く、指導を担当する上司次第といったことが多々見受けられます。

また、施術練習において、身体的接触を伴う場合もあるため、パワーハラスメントだけでなくセクシャルハラスメントについても注意が必要です。

施術練習の指導中のハラスメントに対しては、指導にあたる者の立場や言動・指導時間・場所・頻度等の具体的な状況に照らして指導の範囲内であるといえるか否かが問題となります。ハラスメントのトラブルに関しては、従業員の退職後に、損害賠償請求されるといったケースも多く、使用者としては常に意識しておく必要があるでしょう。

店舗においてハラスメントが発生した場合、ハラスメントを行った加害者だけではなく、経営者も、不法行為責任(使用者責任)として、被害者従業員に対して損害賠償義務を負うこととなる可能性があります。さらに、経営者は、裁判例上、従業員に対して、「働きやすい良好な職場環境を維持する義務(職場環境配慮義務)を雇用契約上の付随義務として負う」とされており、この職場環境配慮義務として、ハラスメントを防止する義務を負っています。

そのため、店舗において、ハラスメントを防止するための対策を講じておらず、従業員からのハラスメントの相談等に対する対応が不十分であった場合、経営者は職場環境配慮義務を怠ったことを理由に、被害者従業員に対して、債務不履行責任として損害賠償義務を負う可能性があります。経営者として「知らなかった」では済まされません。

したがって、ハラスメントに対する理解を深め、従業員に周知するとともに、ハラスメントの発生防止のための研修を実施する必要があります。また、発生したハラスメントに対しては、調査や処分等も適切に実施する必要があります。

なお、近年では、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応も使用者として留意すべきこととして法整備が進んでいます。カスタマー(顧客)に相対することが仕事の一部となる職業において、カスハラを放置することは、これまで以上に安全配慮義務違反に問われる可能性が高いと言えるでしょう。

カスタマーハラスメントとは

令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。

この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。

(参考)厚生労働省HP『「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等』

パワハラ上司の特徴とは?会社にとっての対処法を弁護士が解説!

パワハラ対応とは?マニュアルや対処法、発生時の対応方法について弁護士が解説!

(5)副業に関するトラブル

美容・エステ業においては、店舗での営業時間や就業時刻との関係で、空き時間や休日に副業を行う従業員も多くなっています。副業については、就業規則に禁止する条項を入れることも可能であるため、副業が発覚した従業員に対して、就業規則違反を理由に解雇を検討するといったこともあるでしょう。

しかしながら、就業規則における副業禁止の条項は、どのような副業であっても禁止できるわけではないことには注意が必要です。副業禁止の条項は、副業によって本業に支障をきたすのを防止するためのものであり、副業の内容・従事時間等によっては、本業に支障をきたさないものであるとして、就業規則に違反しないと判断される場合があります。そのため、従業員に対して、副業を行っていたことを理由として直ちに解雇すると、後に従業員から解雇無効の主張がされ、トラブルになるケースがあります。

【参考判例】

都タクシー事件:広島地裁昭和59年12月18日決定

小川建設事件 :東京地裁昭和57年11月19日決定

十和田運輸事件:東京地方裁判所平成13年6月5日判決

また、就業規則を作成していない場合、規則で副業が禁止されていないため、従業員は自由に副業ができることとなります。その結果、従業員の行っている副業が、店舗に対する品位や社会的信用を落とすような内容であることが発覚することもあります。美容・エステ業においては、顧客からの信用・信頼が最も大切であるため、従業員1人の副業の影響が店舗全体にまで及ぶ可能性も否定できません。しかしながら、就業規則で副業に関する規律を定めていない場合、副業を理由に従業員を解雇することができず、対応ができないといったトラブルに繋がります。

したがって、従業員の副業については、就業規則を定めて、従業員に周知するとともに、副業の内容等に照らして、解雇ができるか否かを検討するために内容を整備しておく必要があります。

(6)退職後のトラブル

美容・エステ業においては、従業員ごとに特定の顧客が付いており、ある程度既存店舗での施術研鑽を積んだあとは、独立して開業するというケースも多くあります。その際、独立する従業員が店舗の顧客情報を用いて集客を実施したり(顧客情報の持ち出し)、近隣に店舗を開設したり(競業)することもあります。

(ア)顧客情報の持ち出し

美容・エステ業においては、顧客情報は最も重要な情報であるといっても差し支えないでしょう。店舗が長年にわたる営業の中で集積・獲得してきたものであり、非常に重要な情報であるため、従業員の退職や独立の際に、顧客情報を持ち出されないようにする必要があります。また、顧客情報を持ち出された際には、情報漏洩の問題が生じるとともに、営業利益が害される可能性もあります。

したがって、顧客情報の持ち出しを防止するため、顧客情報などの個人情報や、店舗にとって重要な情報については、その保管方法や情報へのアクセス方法を厳格に管理しておくとともに、従業員及び退職者に対しては、秘密保持誓約書等を締結する等しておく必要があります。

知っておこう!

「営業秘密」って何?

企業や法人にとって知られたくない重要な秘密情報は「営業秘密」とされ、その情報は比較的厳格に管理する必要があります。

秘密情報とされる要件は

①非公知性(公に広く知られていない)

②有用性(企業にとって役立つ情報)

③秘密管理性(秘密情報と認識できるようきちんと管理されている)

となっており、その情報に接する人が「この情報は秘密情報だから外部への持ち出し、本来の目的外の使用は禁止である」と認識している必要があります。

(参考:「知っておきたい営業秘密」(経済産業省))

(イ)競業

従業員に対しては、法律の解釈上、競業避止義務が課せられています。競業避止義務とは、従業員に対し義務付けられている、所属企業と競合する企業への転職や競合する企業の設立といった競業行為をしてはならないというルールのことを指します。

従業員は、この競業避止義務を負っているため、在職中に競業行為を行うことができませんが、退職後の従業員については、法律上、競業避止義務を負っていません。そのため、退職者に競業避止義務を負わせるには、退職時に競業避止義務契約を締結する他、就業規則の中に退職後の競業避止義務の条項を入れ、労働条件として組み込んでおく必要があります。

ただし、退職後の競業避止義務に関しては、日本国憲法で定められている「職業選択の自由」との関係性が問題となり、退職時に競業避止義務契約を締結したとしても、その内容が適切でないと、無効と判断されてしまうことになります。

したがって、退職する従業員に対する競業避止義務に関しては、内容の適切な競業避止義務契約や就業規則を作成し、締結・運用する必要があります。

5 美容・エステ業界特有の問題への弁護士による法的対応

美容・エステ業においては、業界特有の法的トラブルが発生する可能性があります。発生したトラブルに対して、早急に対応することも重要ですが、あらかじめトラブルが発生しないよう予防に努めることが最も重要です。弁護士と顧問契約を締結する等して、発生したトラブルだけでなく、トラブルの発生防止について、法的専門家の監修を受けておくことが、経営のマネジメントとして必須となっています。

当事務所では、雇用契約書や業務委託契約書、就業規則の作成・チェックを行っております。このような契約書類の作成は、社労士も対応可能ですが、より多くのトラブルの実体や裁判例を知る弁護士の関与も不可欠です。

また、単に契約書類等の作成・チェックだけでなく、従業員の労務管理の観点から、トラブル防止のための環境整備の指導や、法令違反が無いかについても助言が可能です。そして、ハラスメントに対しては、従業員の方向けのセミナーを実施することも可能であり、企業様向けのハラスメント講習については数多くの実績がございます。

顧問契約のプランも複数ご用意しておりますので、本記事記載の事項につき、実施・検討していない項目がございましたら、まずは、当事務所にご相談ください。

牧野 絵里華

弁護士情報が溢れる社会のなかでは、トラブルの解決方法や答えがかえって見つかりにくいこともあります。

「弁護士」は、裁判や訴訟に限らず、いろいろな人の悩みやトラブルに携わり、解決方法を模索すること、気になること、心配なことにお答えするのも仕事です。いつでもご相談にいらしてください。

「解雇権濫用の法理」

使用者が労働者を解雇する際は、

1.解雇に客観的に合理的な理由があること

2.解雇が社会通念上相当であること

の2つの要件を満たさなければ、解雇権の濫用として解雇を無効とするというものです。