2024.11.06

パワハラで慰謝料請求されたら?ケースごとの慰謝料請求やパワハラ認定された場合の対応方法について弁護士が解説!

三宮 純

弁護士「依頼者の不安を少しでも取り除くこと」

私は、法律の専門家として的確なアドバイスや解決案を示すことはもちろん、依頼者様の不安を少しでも取り除くことが、弁護士にとって重要な職務であると考えます。

依頼者様に1日でも早く笑顔を取り戻していただくことを心掛け、日々、業務を行っています。

1.パワハラの慰謝料とは?

(1)パワーハラスメントとは

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と定義され(厚生労働省)

①優越的な地位に基づいて

②業務の適正な範囲を超えて行われ

③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害する

要素を満たす行為のことをいいます。[1]

(2)パワーハラスメントの慰謝料の法的な性質

パワーハラスメントが民法第709条に規定される「不法行為」(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為)に該当する場合、パワーハラスメントを行った者は、その損害を賠償する義務が生じます。

そして、不法行為責任を負う者は、「財産以外の損害」についても、これを賠償する必要があり(民法第710条)、精神的な苦痛に対する賠償を、一般に「慰謝料」と表現しています。

職場において、パワーハラスメント行為が発生し、当該行為が「不法行為」と認定された場合には、直接これを行った者(行為者)だけでなく、多くの場合、会社も「使用者」として、行為者(従業員等)が行ったパワーハラスメントによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法第715条1項)。

同条では、「被用者が選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき」「又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」は、使用者は、責任を免れるとしていますが、職場における行為者のパワーハラスメントが認定された場合は、実務上、当該免責規定による免責が認められることは、あまりありません。

また、使用者は、労働契約法上、安全な職場環境を提供する義務(安全配慮義務)を負っており、パワーハラスメントの発生防止のための措置を怠った場合には、安全配慮義務違反を理由として、損害賠償義務を負うこともあります。

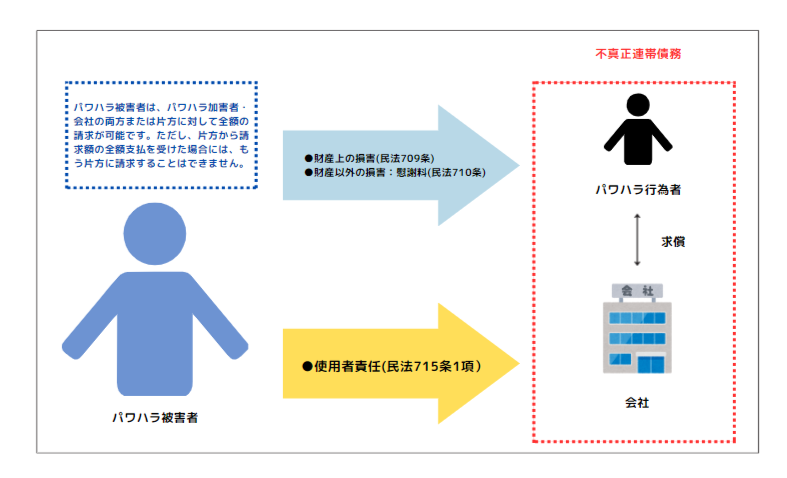

会社が使用者責任(民法715条1項)に基づく責任を負う場合、パワーハラスメントの行為者と職場である会社は不真正連帯債務という関係にあたります。パワーハラスメントの被害者は、両者のどちらか一方に損害賠償請求を行うことも可能ですし、両方それぞれに請求を行うことも可能です。被害者から請求されると、いずれの場合も、被害者に認められた請求額は、行為者・会社の一方が請求額の全額または一部として自身の責任分を超えた金額を支払う可能性があります。多くの場合は、資力に余裕のある会社側が行為者の分も立替えることになり、被害者への賠償が終了したあとに、行為者と会社の間で立替えた分の金額を求償することになります。

2 事案によって異なるパワハラの慰謝料と裁判例の紹介

一口に「パワーハラスメント」と言っても、その行為態様や被害の大きさ、悪質性等は、事案によって異なります。

暴力があったか否か、暴言の内容、頻度、期間、ハラスメント行為の結果(自殺や精神障害等の発症)等、様々な事情を総合的に考慮して、パワハラ被害者の精神的な苦痛を慰謝するのに必要とされる金額が決められます。

以下、パワーハラスメントが問題となった裁判例を紹介いたします。

(1)パワハラにより従業員がうつ病にり患し、その後、自殺に至った事例

認定された慰謝料額2000万円

(名古屋高裁 平成29年11月30日判決 判タ1449号106頁)

【事案の概要】

従業員Aは、先輩従業員Bらから繰り返しの叱責等により、うつ病に罹り、その後、自殺しました。

Aの遺族らが、先輩従業員B及び会社Cに対して、Aがうつ病にかかり、自殺したのは、Bらの度重なるパワーハラスメント行為及び会社Cがこれを防止する措置を取らなかったことが原因であるとして、Bら及びCに対し損害賠償請求をしました。

【一審判決(慰謝料150万円の認定)】

一審では、Aの自殺とBらからのパワーハラスメント及びCの対応、業務の負担との間に因果関係が認められないとして、Aが受けた精神的苦痛に対する慰謝料として150万円のみ認定されました。

【高裁判決(慰謝料2000万円の認定】

しかし、高裁は、原判決を変更し、自殺と先輩従業員Bらのパワーハラスメント行為等及びCの対応、過剰な業務負荷との間の因果関係を認める等とし、 自殺したAが被った精神的苦痛に対する慰謝料を2000万円と認定しました(他にも、遺族固有の損害に対する慰謝料として各100万円を認めています)。

一審判決と高裁判決を分けたポイント

高裁判決と一審判決は,パワーハラスメント行為や業務負荷行為という不法行為とAの自殺との相当因果関係を認めるかどうかについて判断が異なりました。

一審判決は、配置転換直前からの時間外労働時間が月約50時間から67時間程度で業務負担がそれほど過重でなかったこと、周囲の従業員らでAが精神障害に関連する症状を発症していると感じた者がいなかったこと、家庭生活においても明らかな異常は見られず、Aに精神科医院の受診歴がないこと、配置転換後もアニメやゲームの趣味に関するツイートがあり、異性との交際問題が自殺に影響した可能性もあること等から、自殺と不法行為との因果関係を否定しました。

これに対し、高裁は、時間外労働時間が配置転換直前から明らかに増加傾向にあり、新しい仕事で目が回る等のツイートもみられ、身なりにかまわなくなったこと、食欲が減退し、趣味に関するツイート数が大幅に減少し、被控訴人らから叱責されて落ち込んでいた様子がみられたことを認定し、Aが受けた心理的負荷の程度は全体として強いものであったと認められ、中等症うつ病エピソードの患者と診断できる状態にあると判断して、自殺との因果関係を認めました。

>>うつ病(精神疾患)になった従業員を解雇するには?うつ病の従業員を解雇する際に必ずおさえとくべき注意点を弁護士が解説

(2)配転命令などが不法行為に該当するとして、慰謝料の支払いを命じた事案

認定された慰謝料額 176万円

(オリンパス事件 東京高裁 平成23年8月31日 判時2127号124頁)

【事案の概要】

会社から配転命令を受けた従業員Aが、当該配転命令は、Aが上司らを会社のコンプライアンス室に内部通報したことによる報復目的でされたものであるとして、配転命令の無効を求めるとともに、配転命令やその他上司らによる嫌がらせ行為が不法行為に当たるとして、損害賠償請求をした事案です。

【判決】

裁判所は、会社が行った配転命令について、「業務上の必要性とは無関係に、主として個人的な感情に基づき、いわば制裁的に第1配転命令をしたものと推認できる」とし、配転命令自体が不法行為法上も違法であり、また、社外接触禁止命令、達成が著しく困難な目標設定、達成できないことを理由に不当に低い業績評価をしたこと等のパワーハラスメントがあったことを認定し、Aに与えた精神的苦痛への慰謝料として176万円の支払いを命じました。

(3)長年の暴言等により就労困難な程度のうつ病を発症した事例

認定された慰謝料額100万円

(名古屋地裁 平成29年12月5日 判時2371号121頁)

【事案の概要】

従業員Aは、一定期間に渡り 上司等から暴言等のパワハラを受け、就労が困難になる程度のうつ病を発症したとして、会社の上司に対して損害賠償請求をしました。

【判決】

裁判所は、上司らの「おまえみたいながんウイルスがいると会社の雰囲気が悪くなる」「お前、きもいねん、もういいからお願いだからやめてくれ」等といった発言、言動等は、嫌がらせ、いじめ、あるいは過大な要求に当たり、強度の心理的負担を与える行為であると認め、これらの行為を原因として、Aは、手先のしびれと震え、倦怠感、記憶の不安定等で、受診し、うつ病を発症したと認定し、生じた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の金額として100万円を認定しました。

>>パワハラで労災は認定される?会社の対応と精神疾患による認定事例について弁護士が解説!

(4)長年の上司によるパワハラ行為、長時間労働などにより、精神障害を発症し、自殺に至った事例

認定された慰謝料額2600万円

(東京地裁判決平成26年11月4日 判時2249号54頁)

【事案の概要】

飲食店の店長であったAが自殺した原因は、会社による長時間労働の強制と上司らのパワーハラスメントであるとして、遺族らが上司及び会社に対して損害賠償請求をしました。

【判決】

裁判所は、上司らによる「服にライターの火を近づけたり、離したりする行為、日常的にものを取ってくるなどの使い走り、深夜に調理をさせる、休日に呼び出す、クリーニング代を払わせる」等の行為があったことを認め、社会通念上相当と認められる限度を明らかに超える暴言、暴行、嫌がらせ、労働時間外の拘束、プライベートへの干渉、業務とは関係のない命令等のパワハラを行っていたと認定し、これらの行為とAの自殺との因果関係を認め、慰謝料として、2600万円を認定しました。

>>パワハラ上司の特徴とは?その種類と具体的な事案、会社が取るべき対処法・処分について弁護士が解説

(5)従業員に対する恫喝、業務上必要のない配置転換命令等によりうつ病を発症した事例

認定された慰謝料額 30万円

(東京地裁判決 平成29年11月15日 ウエストロージャパン)

【事案の概要】

従業員Aが、代表者から大声で怒鳴られる、受付業務への配置転換を命じられるなどの行為によって、うつ病を発症したとして、損害賠償請求をしました。

【判決】

裁判所は、代表者がAに対し、「これからは一切仕事をやらせない」等と大声で発言した行為、発言の途中で書類を机に叩きつける等の行為、受付業務への配置転換命令が不法行為に該当すると認定したものの、代表者の行為は、本件両日の限られた時間に留まるものであり、受付業務を命じられたのも2日間程度にとどまることなどから、長期間の治療を要するほどの重度のうつ病を発症させるものであったとは認めがたいとして、1か月の治療によって生じた損害のみ認定し、慰謝料額を30万円と認定しました。

3 パワハラで慰謝料を請求されないために

令和2年6月に施行された改正労働施策総合推進法により、事業主にパワハラ防止のために雇用管理上の措置を取ることが義務付けられました。

(中小企業については、令和4年3月までは、「努力義務」とされていましたが、令和4年4月以降は、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされました)

厚生労働省の、事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワハラ指針)では、

① 方針の明確化、社内における周知・啓発

② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

④ ①~③と併せて、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置

⑤ ①~③と併せて、労働者がパワーハラスメントに関し相談したこと等を理由に不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者にその周知・啓発をする措置を取るもの

とされています。

したがって、事業主は、この指針に従いパワーハラスメントが生じないよう管理上必要な以下の措置を講じておく必要があります。

①パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を就業規則その他の服務規律等を定めた書面で作成し、周知する。

→ 例)ホームページへの掲載、社内報等を作成し配布する、研修や講習を行う等

②相談窓口の設置

→ 適切な人材を配置し、運営されること。

相談の内容について秘密が保持されていることを周知する必要があります。

③事後的な措置

→ 行為者への処分や研修、被害者へのフォロー(メンタルヘルスの受診や要望を聞いた上で、業務内容や配置の転換等)をする必要があります。

4 従業員からパワハラの相談をされた時の対応とは?

(1)事実確認(聞き取り)

まずは、パワハラ行為が本当に存在するのか、その内容がどのようなものであるか等を調査・把握する必要があります。

いつ、どこで、どのような行為をされたか、その結果、相談者がどのような被害(心理状況等)を受けているか、どのような解決、処分を望むか、希望する情報の開示範囲(加害者や上司等に申告内容をどこまで伝えてよいか等)などを聞き取る必要があります。

また、相談内容を書面にし、相談者に確認してもらい認識に齟齬が生じないようにしておく必要があります。

行為者からのヒアリングの際には、被害者に対して直接働きかけをしたり、報復、不利益な取り扱いをしてはならないこと等を伝えておくことが重要です。

なお、公平に聞き取りを行うため、聞取りの実施者は、加害者及び被害者と業務上直接の関係のない者で複数名とする等の工夫も必要です。

(2)調査の結果、パワハラが認定された場合

パワハラの事実が認められる場合、企業としては、適切な対応をすることが求められます。隠ぺい、相談者(パワハラ被害者)への不当な働きかけ等は、決して行うべきではありません。

被害者(相談者)への対応として、相談窓口、担当者によるケア、カウンセラーへの連携やメンタルヘルスの受診等を行う等、心理的なフォローも行う必要があります。

また、行為者に対しては、指導、研修等の再発防止措置を取り、行為内容や悪質性によっては、行為者の処分(戒告、降格、減給、諭旨解雇、懲戒解雇)を検討する必要があります。

ここで、このような処分を行う場合、行為者から不当な処分であると争われる可能性も視野に入れて、適切な手続きに則る必要があります。

配置転換を行う場合、加害者を異動させることもありますが、被害者が他部署への異動を希望しているような場合は、被害者を異動することもあります。

>>パワハラ対応とは?マニュアルや対処法、発生時の対応方法について弁護士が解説!

>>従業員がパワハラで訴えられたら?会社が取るべき対応・リスクについて解説!

5 企業へも慰謝料を請求された場合

(1)調査の結果、不法行為に該当するパワハラが認定されない場合

社内調査を行った結果、被害者が主張するパワハラの事実が認められない場合(パワハラ的な言動自体が認められない場合だけでなく、言動自体は認められるが、それが不法行為に該当するパワハラとは言えない場合も含みます)は、事実が認められない又はパワハラには該当しないとして、争うこととなります。

正確な社内調査及びその報告が重要となりますので、社内調査を第三者等の弁護士等に依頼することも検討に値します。

(2)調査の結果、不法行為に該当するパワハラ行為が認定された場合

この場合は、企業としては、まず、4(2)の措置を取ることが必要です

企業へ損害賠償請求がされるのは、パワハラ防止対策をしなかったことへの責任(使用者責任)を理由とすることが多いです。

したがって、企業としては、防止義務を尽くしていたこと、防止義務を尽くしていたにもかかわらず結果が生じてしまったこと(免責事由)を主張・立証していくことになります。

パワハラ防止の方針の周知・啓蒙をしていたか、相談窓口は適切に機能していたか、事前に相談がされていた場合は、その相談に対して、適切な対応をしたかなどを調査し、判断をする必要があります。

このような措置を適切に取っていたのであれば、その旨を主張して争います(ただし、実務上、従業員のパワハラが認定された場合、企業の免責が認められることは、あまりありません)。

仮に、適切な防止措置が取られていなかった場合には、企業の責任が認められる可能性が高くなります。その場合、パワハラ行為の態様や被害の程度等を勘案し、損害の範囲、慰謝料の妥当性等を検討し、被害者の損害を賠償するための慰謝料の支払いなどを検討することになります。

ただし、被害者の請求が過剰である、会社が認定した事実と異なる事実を元にした請求であるなどの事情がある場合には、当事者間での和解による適切な解決は困難となるため、速やかに弁護士へ相談することをお勧めします。

6 パワハラトラブルは示談になる場合もある?

企業にも責任があると認められた場合、パワハラ被害者と企業との間で和解による解決が図られる場合もあります。

訴訟に至る前の段階で和解が成立することもあれば、訴訟手続の中で、和解が成立することあります。

和解による解決のメリット、デメリットは、以下のとおりです。

訴訟になった場合、事件が世間に露呈してしまうことで、消費者や取引先に悪印象を与えてしまうリスクがあります。訴訟前に和解によって解決した場合は、このようなリスクをある程度避けることができるというメリットがあります。

また、事件の長期化による訴訟費用、訴訟対応にかかる人的リソースの削減というメリットもあります。

また、和解は、一般に書面を取り交わして行うことになりますが、合意書には、様々な条項が盛り込まれることがあり(守秘義務、口外禁止等)、判決よりも柔軟な解決を図ることができます。

他方で、パワーハラスメントの事実態様等に争いがある場合、訴訟による主張・立証をせずに慰謝料額(和解金)を決定することになるので、金額が高額になる傾向が強いです。

和解による解決は、メリット、デメリットを慎重に考慮しつつ、適切な条項による書面を取り交わす必要があり、弁護士等の専門家の判断を必要とするケースが多いです。

7 パワハラの慰謝料請求への対応相談は弁護士へ

これまで、パワハラに関する会社としての対処法などをみてきましたが、実際に会社の中だけで全てを実現することは難しいと思います。弁護士に依頼することで、法律上必要とされている措置だけでなく、会社にとって有益かつ適正な措置を講じることができます。

特に、社内研修、パワハラの実態調査、パワハラ上司に対する適正な懲戒処分の選択といったことについては、専門家である弁護士の力を借りることで、将来的なリスクの回避にもつながります。

早い段階で弁護士のような専門家を入れて対策を講じておくことで、潜在的・将来的なものも含め様々なリスクを回避・予防することができますので、パワハラ対策を検討しているようでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

以下、参考資料・HP等一覧

[1] 厚生労働省HP

三宮 純

弁護士「依頼者の不安を少しでも取り除くこと」

私は、法律の専門家として的確なアドバイスや解決案を示すことはもちろん、依頼者様の不安を少しでも取り除くことが、弁護士にとって重要な職務であると考えます。

依頼者様に1日でも早く笑顔を取り戻していただくことを心掛け、日々、業務を行っています。