2025.01.15

トラック運送業でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説!

三輪 達也

弁護士常に依頼者様の立場に立ち、困難に直面しても創意工夫をして乗り越えていきたいと考えています。依頼者様にとって最良のリーガルサービスを提供できるよう日々研鑽していく所存です。

1 運送業とは

運送業とは、貨物や旅客を運ぶことを業とするもののことをいい、トラック、バス、タクシーなどの事業があります。

トラックについては、貨物自動車運送事業法で「一般貨物自動車運送事業」として、バスやタクシーについては、道路運送法で「旅客自動車運送事業」として、それぞれ別の法律で規定されています。

トラックとバスやタクシーでは業務の性質が大きく異なってくることから、以下ではトラック運送業(貨物)でよくある労務トラブルに絞って解説していきたいと思います。

2 運送業を取り巻く状況について

運送業を取り巻く状況の中で最も重要な問題は、「物流2024年問題」への対応となります。

(1) 物流2024年問題とは

2024年4月からトラックドライバーには、年960時間の時間外労働の上限規制と改正改善基準告示が適用されます。これに伴い、トラックドライバーの労働時間が短くなったり、輸送能力が不足したりと様々な問題が生じると言われています。これらの問題のことを総称して物流2024年問題と呼びます。

(2) 年960時間の時間外労働の上限規制

労働基準法では、労働時間は、1日8時間、週に40時間までとされており、時間外労働は、1か月で45時間・1年で360時間(特別条項付労使協定を結んでいる場合でも月100時間・年720時間)が上限とされています。

これまで、運送業についてはこの労働時間の限度基準の適用が猶予されてきましたが、2024年4月1日から、年960時間の時間外労働の上限規制が適用されるようになります。

(3) 改正改善基準告示の適用

改善基準告示とは、運送業の業務の特性を踏まえて、他業種にも一律に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間等の基準を定めたものとなります。

トラックドライバーについての改正改善基準告示の内容は次のとおりとなっています。

①拘束時間

拘束時間とは、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。

ア 1年、1か月の拘束時間

1年の拘束時間:原則3300時間以内

1か月の拘束時間:原則284時間以内

※労使協定により(ⅰ)(ⅱ)を満たす場合には次のとおり延長できます。

(ⅰ)284時間超は連続3か月まで

(ⅱ)1か月の時間外労働及び休日労働の合計時間が100時間未満となるよう努める

1年の拘束時間:3400時間以内

1か月の拘束時間:310時間以内

イ 1日の拘束時間

1日の拘束時間:原則13時間以内

※1日の拘束時間は延長する場合でも上限15時間となっており、14時間を超える回数は週2回以内が目安となっています。

※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで、1日の拘束時間を16時間まで延長できます。

②休息時間

休息時間とは、使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間をいいます。

休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努め、継続9時間を下回ってはならないとされています。

※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで、休息時間を継続8時間とすることができ、この場合、一の運行終了後継続12時間以上の休息時間を与えることとされています。

③運転時間

運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間以内、2週を平均し1週当たり44時間以内とされています。

また、連続運転時間については、4時間以内とされており、運転の中断時には原則休憩を与えることとされています。

※SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで連続運転時間を延長できるとされています。

(4) 運送業への影響

年960時間の時間外労働の上限規制と改正改善基準告示の適用により、トラックドライバーの労働時間が短くなってしまうため、各社が十分なトラックドライバーを確保できず、配送量の減少や安定的な長距離輸送に影響が出ることが強く懸念されています。

また、物流2024年問題に伴い、物流2法が改正されることになります。物流2法とは、貨物自動車運送事業法と流通業務総合効率化法のことをいいます。

物流2法の改正により、多重下請けの対策として、元請業者に下請けの状況が分かる取引管理簿の作成が義務付けられ、荷造りや仕分け等の附帯業務料(燃料サーチャージを含む)についても明記した書面を交付することが求められています。

このようにトラック運送業においては、急速な環境変化への対応が求められています。

3 運送業で発生しやすい労務トラブル

(1) 残業代トラブル

運送業で発生しやすい労務トラブルの代表格は、残業代トラブルです。

運送業では、労働時間の上限規制がこれまで猶予されていたことからもわかるとおり、労働時間が長時間になりやすいという特徴があります。

運送業における残業代トラブルの中で特に問題になりやすい点としては次のようなものがあります。

①固定残業代

運送業では賃金が様々な手当の形で支払われていることが多く、会社が割増賃金の意図で支払っていた手当が有効な固定残業代として認められるかが問題になることがあります。

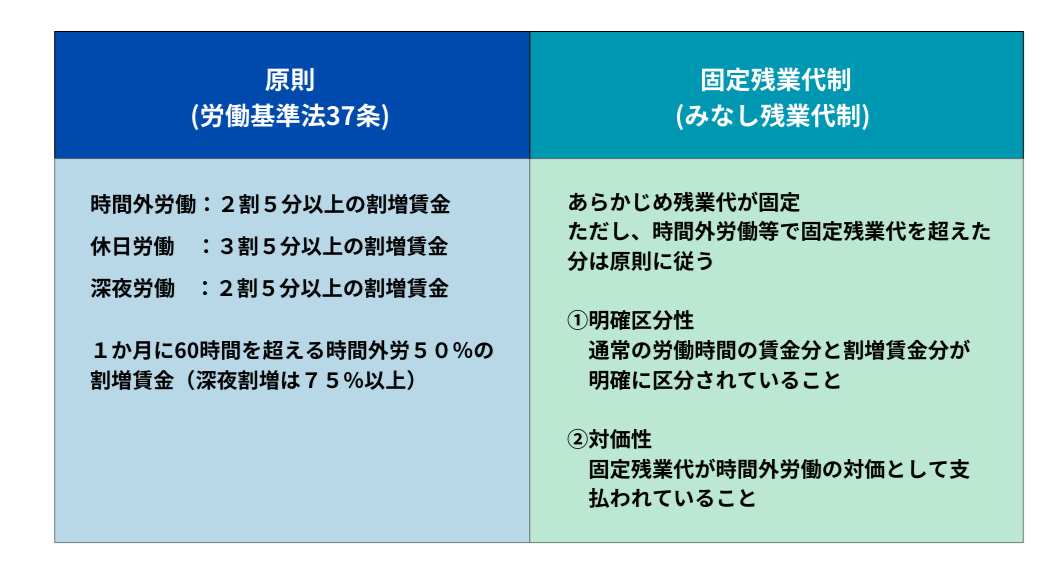

固定残業代とは、労働基準法が定める計算方法で計算した残業代を支払う代わりに、あらかじめ固定された残業代を支払う制度のことです。

労働基準法では、割増賃金の算定方法とそれによって算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けているにとどまるため、割増賃金を固定残業代により支払うことは労働基準法に反するものではありません。

ただし、割増賃金を支払ったというためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できることが必要であり、判別できるというためには、割増賃金に当たる部分が時間外労働等に対する対価として支払われているものとされていることが必要とされています。

【割増賃金について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができるとされた裁判例】

〔大阪地判令和5.1.18(トールエクスプレスジャパン事件)〕

会社は、割増賃金の額(固定給部分の時間外手当)をそのまま能率手当(出来高払制賃金)から減額するのではなく、固定給部分の時間外手当は支払うとした上で、能率手当の算出について、能率手当を算出するための前提として、計算上の数額である賃金対象額から固定給部分の時間外手当を控除して支払うという給与体系を採用していました。

この裁判例は、会社が能率手当を支払うことによっても、固定給部分の時間外手当の支払いを免れることはできない等と判示して、割増賃金の支払いがあったものと認められると判断しています。

2つの裁判例を見ていただければ、就業規則の定め方が重要であることを分かっていただけるかと思います。

仮に、割増賃金の意図で支払っていたにもかかわらず、割増賃金の支払いと認められないと判断されれば、割増賃金の支払いが無効と判断されてしまうだけでなく、当該手当が割増賃金算定のための基礎賃金に加えられることになり、会社の経営に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。

②歩合給

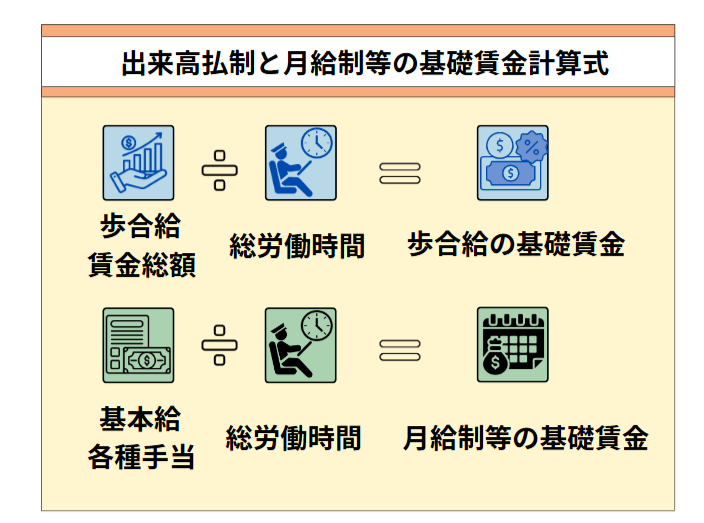

運送業では賃金を出来高払制の賃金である歩合給で支払っていることがありますが、歩合給として支払っている賃金が法律上も出来高払制の賃金に該当するかという点がよく問題になります。これは、出来高払制の賃金に該当する場合には、割増賃金の計算方法が、次の2点において月給制等と異なってくるからです。

まず、歩合給の基礎賃金は、賃金算定期間において歩合給制によって計算された賃金の総額を、その賃金算定期間における総労働時間で除した金額となります。

これに対して、月給制等の基礎賃金の場合は、その金額を月や日等における所定労働時間数で除した金額となります。

月給制等が所定労働時間に対する賃金として支払われているのに対し、歩合給は労働者が実際に労働したすべての時間に対して支払われているものであるため、このように計算方法が異なってくるのです。

また、歩合給は労働者が実際に労働したすべての時間に対して支払われているものであることから、残業代の割増率は、「1.25」ではなく、「0.25」を支払えば足りることになります。

運送業においては、非効率的な働き方をする労働者の方が効率的な働き方をする労働者よりも長時間労働となり、より多額の賃金を得ることになるのは不公平であるという感覚から、賃金が歩合給で支払われることがありますが、歩合給として支払われていても、実際には歩合給として機能していない場合があります。

【歩合によって賃金額が変動する可能性がなかった場合に、割増賃金の計算との関係では歩合給を固定給として扱うべきであるとしたものとした裁判例】

〔東京地判平成18.1.27(丸一運輸事件)〕

ドライバーの賃金のうち歩合給とされていた部分について、加算項目を大幅に上回る高額の減算項目が設定されていて、実際には歩合によって賃金額が変動する可能性がなかったため、割増賃金の計算にあたっては、これを固定給として扱うべきであると判断したものです。

③手待ち時間

運送業では納品時間を厳守しなければならないことから、目的地の近くで待機するといった時間が発生します。

この待機時間(手待ち時間)は実際に何か作業をしているというわけではないため、これが労働時間に該当するか否かも問題になります。

手待ち時間とは、作業には従事していないけれども、会社から待機を義務付けられている時間のことをいいます。

手待ち時間は、会社から待機を義務付けられており、必要に応じて直ちに作業に従事しなければならないため、労働からの解放が保障されているとはいえません。そのため、手待ち時間は、休憩時間ではなく労働時間に含まれると考えられています。

【手待ち時間に関する裁判例】

〔大阪高判昭和57.12.10(井上運輸・井上自動車整備事件)〕

勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間等の待機時間中に適宜休息を取る時間は、労働者が権利として労働から離れることを保障されておらず休憩時間とはいえないとして、労働時間に含まれると判断しました。

〔大阪地判平成18.6.15(大虎運輸事件)〕

目的地で荷卸し作業後に次の作業の指示を待つ時間及び目的地に到達するまでの間に1時間~2時間単位でトラックを走行させていない時間については、休憩時間であるとして労働時間に含まれないと判断しました。

〔東京地判令和元.5.31(三村運送事件)〕

長距離運行中、SA等に滞在する時間について、労働からの解放が保障されていたとして労働時間に含まれないと判断しました。

(2) 正規社員と非正規社員の格差トラブル

運送業においては、多くの非正規社員が存在しています。この非正規社員から、正社員との待遇格差が違法であるとして、損害賠償を請求されることがあります。

【非正規社員との格差トラブルが問題となった判例】

〔最判平成30.6.1(ハマキョウレックス事件)〕

有期契約社員のドライバーと、職務内容を同じくする正社員との待遇格差(皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当等)について、違法であるとして損害賠償を認めたものです。

なお、この裁判例では、住宅手当の支給格差についても損害賠償請求がされていましたが、有期契約社員には就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員には転居を伴う配転が予定されているとして、この点は不合理な格差ではないと判断されています。

〔最判平成30.6.1(長澤運輸事件)〕

この判例は、定年退職後の有期契約嘱託社員のドライバーと、職務内容を同じくする正社員との待遇格差(基本給、賞与、手当等)について、精勤手当及び超勤手当の格差が不合理な格差であるとして損害賠償を認めたものです。

なお、超勤手当については、精勤手当の格差が不合理であるため、これを割増賃金の計算の基礎に含めず計算された超勤手当も違法であると付随的に判断されたものです。

4 弁護士による法的対応

運送業において発生しやすい労務トラブルをいくつか見ていただきましたが、残業代トラブルとの関係では、例示した裁判例を踏まえたうえで、就業規則を作成することが重要になってきます。

また、非正規社員との格差トラブルにおいては、判例で適法ないし違法と判断された手当等の項目が重要なのではなく、格差がある場合にその理由をきちんと説明できるか否かということが重要になってきます。

運送業の労務トラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことで、裁判例を踏まえた就業規則を作成することができ、万が一の事態にも備えることができます。

5 まずは弁護士にご相談ください

ここまで見ていただいたように、現在、運送業は急激な環境変化への対応が求められています。

それだけでなく、運送業には残業代トラブルや非正規社員との格差トラブルといった様々な労務トラブルが潜んでいます。

ある日、突然従業員から残業代請求や損害賠償請求をされて慌てるといったことにならないためにも、法改正に対応した就業規則を整備しておく等あらかじめ準備・対策をしておく必要があります。

そのためにも、まずは運送業の労務トラブルに詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

三輪 達也

弁護士常に依頼者様の立場に立ち、困難に直面しても創意工夫をして乗り越えていきたいと考えています。依頼者様にとって最良のリーガルサービスを提供できるよう日々研鑽していく所存です。

【割増賃金について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないとされた判例】

〔最一小判令和2.3.30(国際自動車事件)〕

会社は、割増賃金の額がそのまま歩合給の減額につながる給与体系を採用していました。

例えば歩合給が10万円支給されるとして、残業が発生して残業代が4万円支払われると歩合給の支給が6万円となり、歩合給と残業代の合計額が10万円を超えないよう調整されていました。そうすると残業時間が長くなってもその内訳としての残業代部分が増えるだけで、会社が支払う総額が変わらない給与体系でした。

この判例は、割増賃金に当たる部分に通常の労働時間の賃金に当たる部分(歩合給として支払われるべき部分)を相当程度含んでいたと解さざるを得ないとして割増賃金を支払ったとは認められないと判断しています。