2025.03.04

パワハラに当たる言葉とは?弁護士が分かりやすく解説

今井 良輔

弁護士弁護士として、「人」と「法律」の架け橋となり、誰もが、適切な時期に、最適な法サービスを受けられる社会を実現し、皆さまの幸せを守りたいと考えております。

ご相談に来られた方には、今抱えておられる問題に対して、最適な法サービスをご提供いたします。

1 はじめに

私が弁護士として企業経営者とお話する中で、パワーハラスメントいわゆる「パワハラ」について、概念の抽象性からか、「労働者がそう感じたらパワハラなんでしょ」という半ば投げやり的な発想で、企業経営者の方も、もはや対策のしようもない問題であるとの認識を持たれていると感じることが多々あります。

しかし、「パワハラ」に関する正確な知識と理解を身に着ければ、事前にしっかりと対策しなければならない問題であり、その対策を通じてこれまでの組織運営を見直し、組織をより強固にしていくきっかけになります。

本稿では皆さんと改めて「パワハラ」対策について考えてみたいと思います

2 そもそもハラスメントとは

「パワハラ」とは、パワーハラスメントの略語です。そして「ハラスメント」とは、英語の「harassment(名詞)/悩ますこと、いやがらせ、悩み(のたね)」を語源としています。

「ハラスメント」という言葉が現在のような権利侵害の意味合いで使われ始めたのは、1970年代の米国で主張された「セクシャルハラスメント」(いわゆるセクハラ)が最初だとされており、日本でも1980年代頃に「セクハラ」、平成13年頃に「パワハラ」という言葉がそれぞれ使用されるようになったとされています(ただ所説あるところであり、明確なことは不明です)。

3 ハラスメントの種類

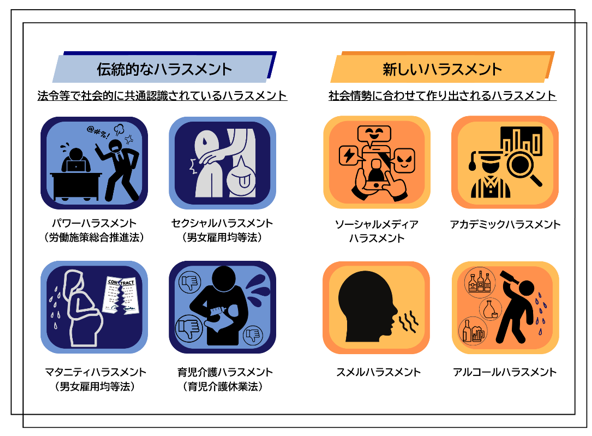

ハラスメントは、多種多様なものが存在しますが、法令で明記されたものとして、セクシャルハラスメント(男女雇用機会均等法)、マタニティハラスメント(男女雇用機会均等法)、育児介護休業等に関するハラスメント(育児介護休業法)。そして本稿で扱うパワーハラスメント(詳細については後述します)が挙げられます。

(その他の分類としては、「伝統的な」ハラスメントと「新しい」ハラスメントの二つに分類することも可能です。具体的には、前者は上述したような法令で明記されるような社会的に共通認識となっているハラスメントを指し、後者はソーシャルメディアハラスメント、アカデミックハラスメント、スメルハラスメント、アルコールハラスメントなどのその時の社会情勢に合わせて作り出されるハラスメントを指します。

もっとも、新しいハラスメントは、伝統的ハラスメントをより詳細に類型化したものという評価をすることも可能なように思います)。

4 パワーハラスメントの定義について

平成24年3月15日、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ」を発表し、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義してその防止を強く呼びかけました。

さらに、令和元年5月29日には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。

通称「パワハラ防止法」ともいわれることがあります。)30条の2第1項において、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と法律で初めて定義するとともに、パワハラ防止措置義務を設けてより強い意思をもってその防止に取り組むことを明らかにしました。

なお、労働施策総合推進法は令和2年6月1日から施行されており、猶予期間が設けられていた中小事業主においても令和4年4月1日から適用されています。

【☕コーヒーブレイク☕】

~どの場面の「パワハラ」の話か?~

5 労働施策総合推進法が定める3要素とは?

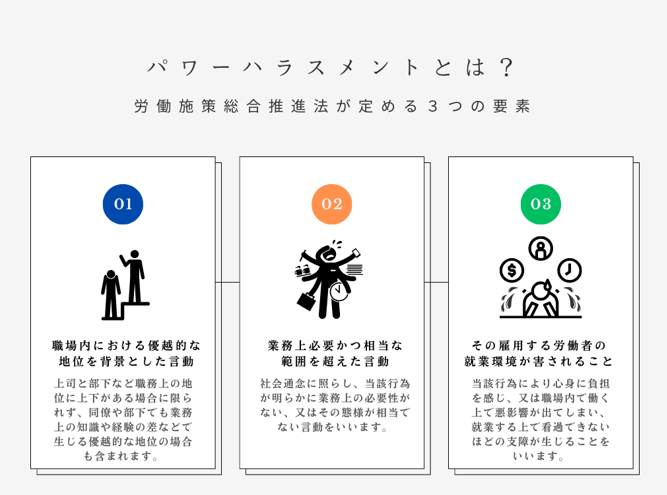

労働施策総合推進法におけるパワハラの定義は、①「職場において行われる優越的な地位を背景とした言動であって」、②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」、③「その雇用する労働者の就業環境が害されること」の3つの要素に分類することができます。以下要点について解説します。

①「優越的な関係に基づいてなされること」という意味は、当該行為を受ける労働者が行為者に対して、抵抗又は拒絶することができない蓋然性に基づいて、パワハラが行われることをいいます。例えば、職務上の地位が上位の者による行為だけではなく、同僚又は部下による行為であっても、その行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な状況が存在し、その同僚又は部下からの行為に抵抗又は拒絶することが困難である場合も含まれます。

②「業務の適正な範囲を超えていること」という意味は、社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであることをいいます。

例えば、業務上明らかに必要性のない行為、業務の目的を大きく逸脱した行為、業務を遂行するための手段として不適当な行為、当該行為の回数・行為者の数等・その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為も含まれることになります。

③「就業環境が害されること」という意味は、当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。

例えば、暴力により傷害を負わせること、著しい暴言を吐くこと等により、人格を否定する行為、何度も大声で怒鳴る・激しい叱責を執拗に繰り返す等により恐怖を感じさせる行為、長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により就業意欲を低下させる行為が該当することになります。

なお、この判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障を生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当であるとされています。

6 パワハラの具体的言動

では具体的にどのような言動がパワハラに当たるのでしょうか。

厚生労働省が発出した指針や同省作成の「職場のハラスメント防止対策対応事例集」を引用しつつ、内容を確認してみましょう。

【身体的な攻撃】… 〈暴行・傷害〉

・物を投げつけられ、身体にあたった

・蹴られたり、殴られたりした

・いきなり胸ぐらをつかまれて、説教された

【精神的な攻撃】… 〈脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言〉

・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む

・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと

・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと

・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること

・同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた

・皆の前で、ささいなミスをおおきな声で叱責された

・必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱られた

【人間関係からの切り離し】… 〈隔離・仲間外し・無視〉

・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること

・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること

・理由もなく他の社員との接触や協力依頼を禁じられた

・先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない

・根拠のない悪い噂を流され、会話してくれない

【過大な要求】… 〈業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害〉

・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること

・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること

・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること

・終業間際なのに、過大な仕事を毎回押し付けられる

・1人ではできない量の仕事を押しつけられる

・達成不可能な営業ノルマを常に与えられる

【過少な要求】…〈業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない〉

・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること

・気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと

・営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される

・事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ

・他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない

【個の侵害】… 〈私的なことに過度に立ち入る〉

・個人所有のスマホを勝手にのぞかれる

・不在時に、机の中を勝手に物色される

・休みの理由を根ほり葉ほりしつこく聞かれる

7 過去の裁判で問題になった発言等について

| 問題となった発言 | 判決日等 |

| 「寄生虫」「他のCAに迷惑」 | 大阪地裁平成11年11月18日判決/労判772号9頁、大阪高裁平成13年3月14日判決/労判809号61頁【全日本空輸(退職強要)事件】 |

| 「むくみ麻原」「ハルマゲドンが来た」「とんでもないのが来た。」「今日こそは刺してやる」 | 横浜地裁川崎支部平成14年6月27日判決/判タ1114号158頁、東京高裁平成15年3月25日判決/労判849号87頁【川崎市水道局事件】 |

| 「毎日電話をかけてくる」「ストーカーじゃないのか」「上司とできている」 | 東京地裁平成15年7月7日判決/労判860号64頁 |

| 「死ねよ」 | さいたま地裁平成16年9月24日/労判883号87頁【誠昇会北本共済病院事件】 |

| 「意欲がない、やる気がないなら会社を辞めるべきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。あなたの仕事なら業務職でも数倍の業績を挙げていますよ」*上司から部下へのメールにおいてポイントを大きくして赤文字で送信 | 東京高裁平成17年4月20日判決/労判914号82頁 |

| 「いい加減にせいよ、お前」「ぶち殺そうかお前」 | 名古屋地裁平成18年9月29日判決/労判926号5頁、名古屋高裁平成20年1月29日判決/労判967号62頁【ファーストリテイリング他(ユニクロ店舗)事件】 |

| 「お前は三曹だろ。三曹らしい仕事をしろよ」「お前は覚えが悪いな」「バカかお前は。三曹失格だ」「お前なんか仕事もできないのに、レンジャーなんかに行けるか。」 | 長崎地裁佐世保支部平成17年6月27日判決/労経速報2017号32頁、福岡高裁平成20年8月25日判決/判時2032号52頁【海上自衛隊事件】 |

| 「お前みたいな者が入ってくるで、〇部長がリストラになるんや。」「こんなことも分からないのか」 | 津地裁平成21年2月19日判決/労判982号66頁【日本土建事件】 |

| 「マネージャーが務まると思っているのか」「マネージャーをいつ降りてもらっても構わない。」 | 鳥取地裁米子支部平成21年10月21日判決/労判996号28頁【富国生命保険ほか事件】 |

| 「早く辞表を書いて、出ていけ。」「税金泥棒、恥を知れ。」 | 東京地裁平成20年11月26日判決/労判981号91頁、東京高裁平成22年1月21日判決/労判1001号5頁【東京都ほか(警視庁海技職職員)事件】 |

| 「給料泥棒」「よくこんな奴と結婚したな。もの好きもいるもんだ」「明日から来なくていい」「すべてお前らのせいだ」「馬鹿野郎」「責任をとれ」 | 東京地裁平成22年7月27日判決/労判1016号35頁【日本ファンド(パワハラ)事件】 |

| 「非常に心証が悪いと思いますが。どうしてもとらないといけない理由があるのでしょうか。」「こんなに休んで仕事がまわるなら、会社にとって必要ない人間じゃないかと、必ず上はそう言うよ。」「あんなものは、私はパワハラだとは思わない。」 | 大阪高裁平成24年4月6日判決/労判1055号28頁【日能研関西事件】 |

| 「辞めてしまえ」「(他人と比較して)○○以下だ」 | 岡山地裁平成24年4月19日判決/労判1051号28頁 |

| 「ぶっ殺すぞ」「私、怒りました。明日、本部長のところへ、私、辞表出しますんで」「辞めろ!辞表を出せ!ぶっ殺すぞ、お前!」 | 東京高裁平成25年2月27日判決/労判1072号5頁【ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル(自然退職)事件】 |

| 「入社して右も左もわからない若い子を捕まえて、騙して」「あいつは危険人物だぞ。これまでたくさんの女性を泣かせてきたY市のドン・ファンだ」「お前何様のつもりだ」「お前俺をなめているのか。俺が野に下ったら、お前なんか仕事がまともに出来ると思うなよ」 | 福岡地裁行橋支部平成25年3月19日判決、福岡高裁平成25年7月30日判決/判タ1417号100頁【Y市事件】 |

| 「てめぇ、何やってんだ」「ばかやろう」 | 名古屋地裁平成26年1月15日判決/労判1096号76頁【メイコウアドヴァンス事件】 |

| 「馬鹿だな」「使えねえな」 | 東京地裁平成26年11月4日判決/労判1109号34頁【サン・チャレンジほか事件】 |

| 「学ぶ気持ちがあるのか。いつまでも新人気分」「毎日同じことを言う身にもなれ」「死んでしまえばいい」「辞めればいい」「今日使った無駄な時間を返してくれ」 | 福井地裁平成26年11月28日判決/労判1110号34頁【暁産業ほか事件】 |

| 「キチガイ」「あほ」「やめろ」「こら。あほ」「辞めろ。辞表を書け」「お前。あかんわ。おかしいんちゃうんか。お前」 | 東京地裁平成26年12月10日判決/判時2250号44頁【東京エムケイ株式会社事件】 |

| 「新入社員以下だ。もう任せられない。」「何でわからない。おまえは馬鹿」 | 東京高裁平成27年1月28日判決/労経速2284号7頁【サントリーホールディングス事件】 |

| 「字を他の人にも読めるように書いてください。ペン習字でも習ってもらわないといけない」「時間かかりすぎです。この表の作成に1日もかかりませんよ」「エクセルのお勉強してください。分からなかったら娘さんにでも教えてもらってください」「日本語分かってはりますか」 | 京都地裁平成27年12月18日判決 *部下からのハラスメント事案 |

| 「〇〇さんのやっている事は仕事ではなく、考えなくとも出来る作業だ」「多くの人がおまえをばかにしている」 | 東京高裁平成29年4月26日判決/労判1170号53頁【ホンダ開発事件】 |

| 「Bの給与が高額に過ぎる。50歳代の社員は会社にとって有用でない。」「泥棒をするのか」「子供の使いじゃない」「なんでこんな給料を出さないといけないのか」 | 東京高裁平成29年10月18日判決/判時2371号109頁/労判1179号47頁/労経速2332号16頁【A社長野販売ほか事件】 |

| 「馬鹿でもできるでしょ」 | 東京地裁平成29年11月30日判決/労判1192号67頁/労働法律旬報1919号58頁【いなげや事件】 |

| 「あなたはここの社員としてふさわしくないと言わざるを得ない」「非常識」「あなたに対して信頼を失いました」「私の性格でこれは治らないということならば、たぶん、ここでの仕事は、長続きしないだろう」「ここの美術館ではいらない人」「信頼関係が全て崩れた」「そういう感覚がもう埋めようのないもの」「信頼関係ゼロ」「そこのセンスが合わない」 | 名古屋高裁平成30年9月13日判決/労判1202号138頁【公益財団法人後藤報恩会ほか事件】 |

| 「お前もほんまにいらんから帰れ。迷惑なんじゃ」「お前をやめさすために俺はやっとるんや。店もお前を必要としてないんじゃ」「嘘つけ。お前言うこと聞かんし。そんなんやったらいらんから帰れや」 | 大阪高裁平成31年1月31日判決/労判1210号32頁【松原興産事件】 |

| 「あなた方のやり方は気に入らない」「お前らのやっていることは、我々教員に対して失礼だ」「あなたも診療情報管理士なんだし、頭使って考えたらどうなの」「ハードルも低いし、このくらいのレベルならあなたでも書けるでしょ」 | 宇都宮地裁栃木支部平成31年3月28日判決/労判1212号49頁 |

| 「解雇する」「給料を下げる」「作業は1回しか教えない、社長に言われている」 | 福岡地裁平成31年4月15日判決/労判1205号5頁/労経速2385号18頁【キムラフーズ事件】 |

| 「ばか」「泥棒さん」 | 福岡地裁令和元年9月10日判決/判時2460号108頁/労経速2402号12頁【社会福祉法人千草会事件】 |

| 「生きてる価値がない」「死んだ方がいいんじゃないか」 | 宇都宮地裁令和2年2月19日判決/労判1225号57頁【木の花ホームほか1社事件】 |

| 「辞めるのは恩を仇で返す行為である」「わがまま」「おまえがやっていることは北朝鮮がミサイルを落としているのと一緒だ。」 | 東京地裁令和2年9月17日判決/労判1262号73頁/労経速2435号21頁【ルーチェほか事件】 |

| 「死ねばいい」「辞めればいい」 | 札幌地裁令和3年1月28日判決/判タ1494号114頁 |

| 「他の会社に行け」「退職願を書け」 | 東京高裁令和3年6月16日判決/労判1260号5頁【東武バス日光ほか事件】 |

| 「あなたはうそつきだ」「あなたの全てが気に入らない」 | 東京地裁令和3年11月22日判決/労判1258号5頁【国(在日米軍厚木航空施設・パワハラ)事件】 |

8 パワハラ該当性の見極めのポイント

冒頭に述べたとおり、企業経営者の中には、「結局、労働者の感じ方一つでしょ」と思われている方が非常に多いです。

しかし、上述した②③の要素から分かるとおり、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導(②)については、労働者がいくら自分でパワハラを受けたと感じたとしても、パワハラに該当しないことになります。なお、客観性については、平均的な労働者の感じ方を基準とします(③)。

実際にパワハラ該当性が裁判で争われ、当該行為が客観的にみて、業務上必要かつ相当範囲で行われる適正な業務指示や指導であったと認めた裁判例は以下のものがあります。

これらの裁判例を通じて、パワハラについて、決して労働者の感じ方のみで判断されているわけではないことはご理解いただけるかと思います(もっとも、下記の裁判例は不法行為や安全配慮義務の場面の訴訟であり、一つ目の裁判例は医療現場という他人の生命・健康を預かる職場での指摘・指導であったこと、二つ目の裁判例は労働者側である原告の自らの落ち度等があった事案であったことという事情が存在し、これらの裁判例の判断がどのような場合にもあてはまるわけではないことに留意が必要です)。

*参考裁判例*

【東京地判平成21年10月15日労判 999号54頁】

病院の事務総合職として採用され稼働していた原告が、職場でのパワハラにより精神疾患に罹患したとして損害賠償等請求をした事案において、裁判所は、原告の業務遂行について被告による教育・指導が不十分ではなかったことを前提に、「原告の事務処理上のミスや事務の不手際は,いずれも,正確性を要請される医療機関においては見過ごせないものであり,これに対するA又はBによる都度の注意・指導は,必要かつ的確なものというほかない。そして,一般に医療事故は単純ミスがその原因の大きな部分を占めることは顕著な事実であり,そのため,Aが,原告を責任ある常勤スタッフとして育てるため,単純ミスを繰り返す原告を責任ある常勤スタッフとして育てるため,単純ミスを繰り返す原告に対して,時には厳しい指摘・指導や物言いをしたことが窺われるが,それは生命・健康を預かる職場の管理職が医療現場において当然になすべき業務上の指示の範囲内にとどまるものであり,到底違法ということはできない」と判断しています。

【大阪地裁平成25年12月10日労判 1089号82頁】

被告の元従業員である原告が先輩からパワーハラスメントを受けたとして慰謝料等請求をした事案において、裁判所は、原告のミスで納期が守れないような状況が発生した場合に「お前の仕事もせなあかんようになったわ」という程度の発言があったとしても、「自らの業務上のミスにより他の従業員にしわ寄せが及んだという事実を伝えて反省を促すことは、その時期や方法等につき当否の問題はあろうが、必ずしも業務上の指導として不当なものとはいえない」と判示しています。

9 パワハラについて会社が取るべき対応

パワハラは、これまで説明してきたように決して防止できないものではなく企業側(事業主)で事前に対策ができる事柄です。

そのため、労働施策総合推進法においては、事前対策として、事業主に対し、パワハラに対する雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に注意を払うよう研修の実施その他必要な配慮をするほか国の講ずる措置に協力するように努めなければならない旨明記されています(同法30条の3第2項)。

また、同法では、事業主は、自らも当該問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならないとも明記しています(同法30条の3第3項)。

さらに、同法は、職場におけるパワハラを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応、④併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)という指針を定め、同措置を義務付けています(同法30条の2第1項)。なお、事業主が同措置を講じないなどの違反があった場合、履行の勧告が行われ、同勧告に従わなかった場合にはその旨が公表されることがあります(同法33条第2項)。

上述のように、パワハラは企業側(事業主)で事前対策できる問題です。

だからこそ、法律は、企業側(事業主)に対して事前対策として講ずべき措置を義務付けているのです。

10 パワハラに関する虎ノ門法律経済事務所のサポート体制

当事務所は、これまで規模を問わず多数の企業経営者の良きパートナーとして、社内のパワハラを含むハラスメント対策実施のサポートをさせていただいております。

当事務所では、労働施策総合推進法が義務付ける①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応、④併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)の各措置の具体的な対応について、クライアントに適合した形でご提案させていただきます。また、実際にパワハラが発生し、問題が顕在化している場合には、事案に即した最適な対応等についてもご提案あるいは対応をさせていただきます。

11 まずは弁護士にご相談ください

パワハラについては、その対応を誤ると紛争が深刻化するだけでなく、メンタルヘルスなどの労災問題や他の社員に波及する問題に発展する危険性もあります。

社内のパワハラ対策に不安がある、あるいは実際に社内でパワハラ問題が発生している場合には、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

今井 良輔

弁護士弁護士として、「人」と「法律」の架け橋となり、誰もが、適切な時期に、最適な法サービスを受けられる社会を実現し、皆さまの幸せを守りたいと考えております。

ご相談に来られた方には、今抱えておられる問題に対して、最適な法サービスをご提供いたします。

法律相談を受けていると、相談を受けているパワハラがどの場面の話をしているか整理しなければならないことが多々あります。上述した労働施策総合推進法のパワハラの定義は、企業が雇用管理上の防止義務を講ずべき対象として定義されたものです。企業としては、上記定義づけられたパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者等に周知・啓発するなどの対応を同法によって義務付けられています。しかし、実際にパワハラが発生した場面において、当該パワハラが懲戒事由に該当する行為なのか、同パワハラが被害者に対して損害賠償義務が発生する不法行為に該当するのか、あるいは同パワハラを防止できなかったことに関して企業側が安全配慮義務違反を問われるのか、労災認定されるのかということは、上述した定義に該当するパワハラが存在したからといって当然に肯定されるものではありません。

もう少し具体的に述べるのであれば、懲戒については各社の就業規則記載の懲戒事由の該当性、不法行為については民法第709条等の不法行為関連の条文該当性(故意・過失の有無、因果関係等)、安全配慮義務違反については安全配慮義務や同義務違反の存在等の有無、労災認定については精神障害の労災認定基準該当性といったように、それぞれ別の要件・基準で判断をすることが必要です。

社内の危機管理においては、現在検討しなければならないのがどの場面の話なのかをしっかり切り分けて検討することが重要だと思います。

とはいえ、労働施策総合推進法上のパワハラ定義に該当する行為が存在することは、上記各該当性の重要な要素になることは間違いありませんので、もう少し同定義について理解を深めていきましょう。