2025.03.05

従業員から残業代を請求された際に弁護士に依頼するメリットは?弁護士費用についても解説!

湊 大地

弁護士法律問題に直面した際、一人で悩むのは苦しいことです。

私はそのような方々から気軽にご相談いただける、身近な弁護士でありたいと思っています。

相談者のお話を丁寧に伺った上で、法的トラブルを適切に解決できるよう、確かな法的知識や判断力を磨くべく、日々研鑽に努めております。

1 残業代とは?

残業代とは、所定、法定労働時間を超えて労働したり、深夜や法定休日に労働をしたりした場合に支払われる賃金のことを言い、通常以下の4つの賃金のことを言います。

①時間外労働に対する割増賃金(労働基準法32条1項、労働基準法37条1項)

②深夜労働に対する割増賃金(労働基準法37条4項)

③法定休日労働に対する割増賃金(労働基準法35条、37条1項)

④法内残業に対する賃金

上記①から③の未払残業代についてははそれぞれ割増率が加算されます(①は2 5%以上、②は25%以上、③は35%以上)。④の法内残業に割増率は加算されませんが、1倍の残業代を支払わなければなりません。

なお、④の「1倍の残業代を支払わなければならない」というのは、例えば、時給1000円の方で会社規程の勤務時間(所定労働時間)は7時間(9時~17時勤務で休憩1時間)の従業員が、17時~18時まで働いた場合、17時~18時の勤務は所定労働時間の7時間を超えていますが、法定労働時間の8時間以内の残業となるので、④の法内残業となり、使用者は1000円の残業代を支払わなければならないということです。

2 未払残業代放置のリスク。放置すればするほど未払残業代の請求金額は高額になり得ます。

未払残業代には加算率が付加されます。また残業代の支払が遅れた場合は、遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は、退職までの分は年利3%(民法404条2項)(令和6年現在)ですが、従業員が退職して以降は年利14.6%と大きく跳ね上がります(賃金の支払の確保等に関する法律6条)。

請求対象期間についても、2020年4月1日の労働基準法改正により、消滅時効が2年から5年(なお、当分の間は3年)に伸長されたことから(労働基準法115条、同附則143条3項)、未払残業代を請求された場合の企業のダメージは更に大きくなったといえるでしょう。

このように、2025年現在は消滅時効の期間は3年ですが、今後それほど遠くない時期に消滅時効が5年になると予想されますので、未払残業代があった場合の企業のリスクは今後更に大きくなるでしょう。

さらに、労働基準法は、裁判所は、残業代等の賃金を支払わなかった「使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる」(労働基準法114条)と規定していますので、裁判所が認めた場合は「付加金」という未払額と同額のペナルティーが課される場合があります。この「付加金」の請求期間は、違反のあったときから5年(なお、当分の間は3年)とされています(労働基準法114条、同附則143条2項。なお、付加金の請求期間は、期間の経過によって当然に権利が消滅する除斥期間と解されています。)。

未払残業代問題を放置し、紛争が長期化すればするほど経済的なリスクは大きくなるといえます。訴訟にまで至った場合に数百万円単位の金額が争いになることは通常といえますし、中には1000万円を超える残業代が争われるケースも珍しくありません。金銭の問題だけでなく、残業代をめぐって裁判で完全敗訴をした場合には、企業イメージの損失も計り知れません。

未払残業代の問題は放置せずに、問題が発生した時点あるいは発生する前に専門家に相談することをお勧めします。

3 どんなケースで弁護士に相談すれば良い?

例えば、以下のようなケースで弁護士に相談に来られる企業の方が多いです。

- 退職した労働者から残業代請求に関する内容証明が届いた。

- 突然労働者の代理人弁護士から訴訟を提起された。

- 労働組合を通して賃金、残業代に関する請求、交渉の要求があった。

- 労働者が労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から指導が入った。

以上のような事項は、既に紛争あるいは問題が目に見えて発生していますので、早急に専門家である弁護士に相談し、対応することが必要でしょう。

一方、働き方改革が進められる昨今、紛争が生じないよう、予防的に残業代に関する就業規則や制度を整備し、適切に運用するという視点も非常に大切です。そのため、

- 特に現在紛争にはなっていないが、将来の残業代に関する問題が起こらないよう弁護士に相談したい、あるいは顧問契約を締結したい。

というご相談やご依頼も増えています。

4 残業代に関して争いになりやすい問題は?

例えば、以下のような事項が争点となり得ます。

- 固定残業代が無効だとして残業代を請求された。

- 夜の残業分はきちっと支払っていたが、早出分の残業代は支払っていなかった。

- 支店長は一律に管理監督者として残業代を支払ってこなかったが、この度元支店長から残業代を請求された。

- トラックの運送業を営んでいるが待機時間分の残業代を請求された。

- 変形労働制を採用しているが、運用が無効だとして残業代を請求された。

- 歩合給制だが残業代が支払われていない。

貴社も、同じような問題を抱えていませんか。

ここまで読んでくださった方の中には、「会社の就業規則に『変形労働制』『固定残業代』と記載しているから大丈夫」とか、「うちの場合店長は管理監督者に該当するはずなので、残業代は発生し得ない」といった感想を持った経営者やご担当者の方がいらっしゃるかもしれません。しかし、本当に法的問題が潜在していないのか、または適法に実質が伴った法整備や運用がなされているのか今一度見直してみることも必要かもしれません。

(1)固定残業代が問題になる場合

固定残業代に関連する問題を少し見ていきましょう。

固定残業制とは、現実の時間外労働の有無や時間外労働時間数にかかわらず、一定時間分の決められた定額の金額を支払う方法をいいます。

類型としては、割増賃金の支払に代えて定額の手当を支給する「手当支給型」と基本給に組み込んで支給する「基本給組込み型」があります。

固定残業制が有効となるには、通常の賃金部分と割増賃金にあたる部分とが明確に区分されていることが必要です。昨今、固定残業制を採用している企業は相当数ありますが、固定残業制の制度設計の方法が不適切であったため有効と認められず、残業代の支払を命じられるケースがあります。

以下の事例は、オール歩合給制のタクシー運転手の労働者が、会社に対して残業代請求をした事案ですが、会社側は歩合給の中には時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分も含まれるから割増賃金は支払済であると反論しました。しかし、最高裁判所は以下のとおり判示して会社の主張を退けました。

■明確区分性について判示した判決です。

高知県観光事件(最二小判平成6年6月13日労判653号12頁)

「本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法三七条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、被上告人は、上告人らに対し、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働について、法三七条及び労働基準法施行規則一九条一項六号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。

また、あまりに長い時間外労働を想定した固定残業制の導入は一部無効とされるリスクを含んでいます。下記の裁判例は、労働者が残業代を請求したのに対し、企業側は95時間分の時間外労働に相当する「職務手当」の支払につき、合意があったと主張しましたが、裁判所は以下の通り判示しました。

ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(札幌高判平成24年10月19日労判1064号37頁)

この点,本件職務手当が95時間分の時間外賃金であると解釈すると、本件職務手当の受給を合意した被控訴人は95時間の時間外労働義務を負うことになるものと解されるが、このような長時間の時間外労働を義務付けることは、使用者の業務運営に配慮しながらも労働者の生活と仕事を調和させようとする労基法36条の規定を無意味なものとするばかりでなく、安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するおそれさえあるというべきである(月45時間以上の時間外労働の長期継続が健康を害するおそれがあることを指摘する厚生労働省労働基準局長の都道府県労働局長宛の平成13年12月12日付け通達-基発第1063号参照。)したがって、本件職務手当が95時間分の時間外賃金として合意されていると解釈することはできない。

■労働基準法36条の上限として周知されている月45時間分の対価として合意されたものと認めるのが相当として、45時間を超えた残業代部分について支払を命じた判決です。

労働法が想定する残業時間を大きく超える固定残業制を設定している企業は、制度が無効と認定される法的リスクを抱えているといえるでしょう。

(2)変形労働時間制が問題になる場合

変形労働時間制が争点となるトラブルも増えています。

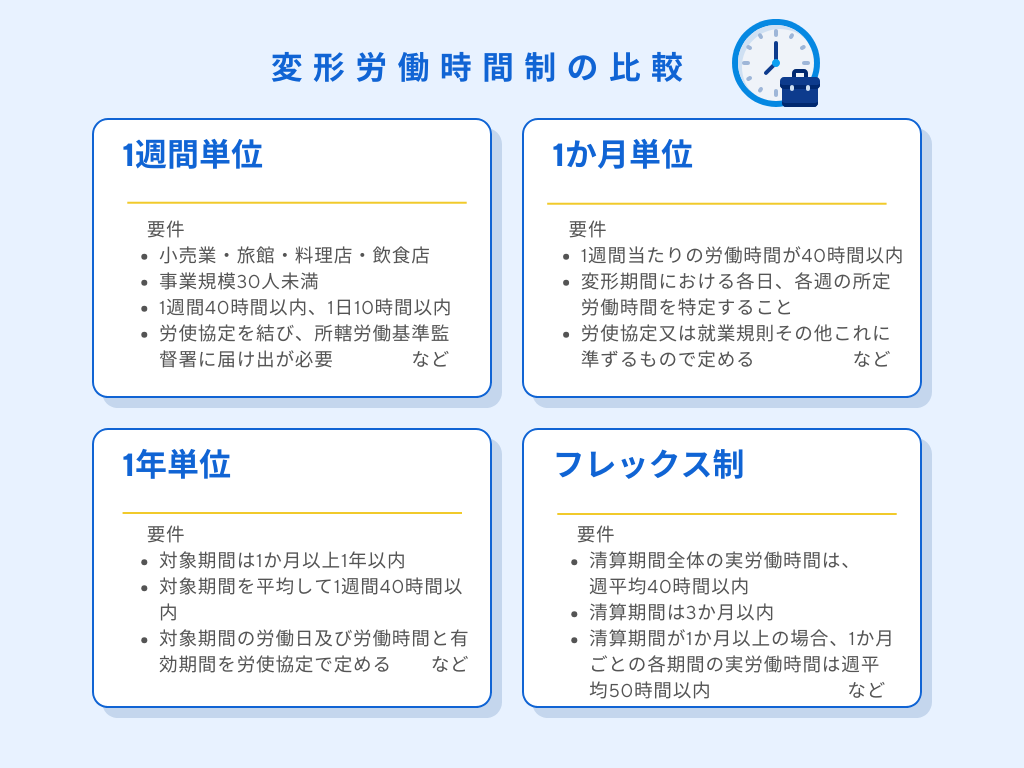

変形労働時間制には、1週間単位の変形労働時間制(労働基準法32条の5)、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)、1年間単位の変形労働時間制(労働基準法32条の4)、フレックスタイム制(労働基準法32条の3)があります。

例えば1か月単位の変形労働時間制とは、一定の期間(1か月)につき、1週間当たりの平均所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1週間または1日の法定労働時間を超えて労働させることを可能とする制度です(労働基準法32条2第1項)。

変形労働制の導入、運用を適法に行っていれば、残業代に関する問題は生じないかもしれません。

しかし、例えば事前にシフトが決められていなかったり、使用者側の業務の都合により一方的に任意に勤務変更し得るような取り決めでは、変形労働制が無効となる恐れがあります。

あなたの会社が採用する制度は、法の要件、趣旨に沿った適法な設計になっているか、その運用も適法になされているか、専門家に相談するなどして今一度確認することをお勧めいたします。

5 「従業員または元従業員から残業代を請求された。」その対処法は?

(1)実際の対応のポイント

実際に残業代請求を受けた場合、どう対応すべきかについては、目指すべきゴールを想定し、そこから逆算し考え、行動する視点が大切です。目指すべきゴールとは、法令に基づいて法的義務の有無を見極めたうえで、法的義務が生じるのであれば損失を最小限に抑え、なるべく早急に解決を図るということです。

以上を前提に、絶対にNGな対応は問題を放置することです。放置することにより、訴訟への発展、金額の増加、他の従業員への波及、企業イメージの低下など問題が膨張します。放置せずに早急に対応することが大切です。

(2)企業がまず行うべきこと

実際に残業代請求をされた場合に、企業がまず行うべきことは、事実、事態を正確にかつなるべく早く把握することです。

具体的には、

- 労働者側からの請求は証拠に基づき適切な額が算定されているのか、

- 労働者からの請求は消滅時効にかかっていないのか、

- 「管理監督者」と言える可能性があるか、

- 仮に一部正当な請求であったとして、一部「労働時間」と言えない分の請求が含まれていないか、

- 未払いがあった場合にその未払額はいくらになるのか

など、証拠に基づき実態を正確かつ速やかに把握することが必須です。

労働者側から最初に証拠の開示を求められることも多いと思いますが、タイムカードや賃金規程、就業規則、給与明細など、賃金計算、労働時間の把握に必要な資料は、法令に基づき適切に開示するのが良いでしょう。開示すべき書類を隠匿するなどすると、事態はより大きくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

一方、相手の当初の請求をそのまま安易に全て受け入れることにもリスクがあります。例えば労働者側に弁護士がついている場合、弁護士によっては労働者の利益を最大化させようと考える結果、裁判で判決に至った場合には認定され難いような金額を最初に請求してくる場合もありますので、慎重な精査が必要です。

その上で、まずは労働審判や訴訟ではなく、交渉のテーブルについて交渉示談での解決を目指すことが多くの場合有効だと言えるでしょう。

(3)可能な限り訴訟は避ける

既に述べたとおり、残業代請求は裁判になれば遅延損害金が増えるだけではなく、付加金の問題も生じ得ます。裁判になれば原則公開となりますので、企業イメージの低下の問題もより大きくなり得ます。また、時間的にもコスト的にも訴訟に至る場合はダメージが大きくなります。

さらに、残業代の請求をした労働者も従前あるいは現在も共に働いてきた方であるという視点も忘れてはいけません。可能であれば訴訟ではなく、示談で早期に解決をすることが企業あるいは双方にとって有効な場合は多いでしょう。

仮に、労働審判や訴訟を提起されてしまった場合は、法令に基づき、自らの主張を適切にかつ漏れなく主張立証することで、審判、判決または和解も含めた妥当、適切な法的解決を目指していくことになります。

6 残業代に関して弁護士に相談、依頼するメリット

(1)弁護士に相談するメリット

労働者から残業代請求をされた場合のキーワードは「事態の把握」、「迅速対応」です。弁護士に相談、依頼することで、何が争点となるか、相手方の請求にどこまで応じるべきか応じるべきではないのか、正確に事態を把握した上で対処することができます。

弁護士は交渉、紛争解決のプロフェッショナルです。弁護士に依頼することで法律に基づいた適切な解決が見込まれることはもちろん、生じ得る損害を最小限に抑え、かつ迅速な解決を実現できる可能性が高まります。

弁護士への相談依頼のタイミングは早ければ早い方が良いでしょう。労働者から最初に求められやすい証拠の開示などについても、自分だけで考えるとどこまで開示するべきなのか判断できませんが、弁護士に相談することで適切に対応することができます。

交渉のプロの弁護士が間に入れば、示談解決の可能性が高まりますし、示談で解決する内容についても、他の労働者への波及を最小限に抑えるような解決案も出てくるでしょう。

示談交渉で折り合いが付かず、訴訟に移行した場合は、会社が自ら訴訟を追行することは困難です。訴訟のスペシャリストである弁護士をつけることで、法律に基づいた適正な解決が見込まれます。

さらに、紛争が解決した後も、同様の問題が生じないよう専門家弁護士の助言のもと規程や体制を整えることができ、同種の問題の波及を防ぐことができます。

残業代請求をされた場合、早期に弁護士に相談、依頼するメリットは大きいです。

(2)弁護士の予防的介入のメリット

残業代請求をされた後に弁護士に相談することも大切ですが、残業代の問題が生じる前に、争いが生じないよう専門家に相談しておくことも大切です。就業規則の整備、労働時間管理方法を含む社内労務体制の整備など、残業代の紛争がそもそも生じないようにするために、専門家である弁護士に相談することは、短期的視野からも長期的視野からも会社にメリットを生み出すでしょう。

7 残業代に関して弁護士に依頼する場合の費用の相場

弁護士費用は各事務所によって基準がまちまちですし、事案や手続によっても異なります。以下の弁護士費用に関する説明はあくまでも参考目安としてお考え下さい。

まず、旧日本弁護連合会の旧報酬規程基準に準拠して以下のように着手金、報酬金を定めている法律事務所は多いでしょう。例えば以下のような形で弁護士費用が設定されている場合です。

着手金

経済的利益の額が300万円以下の場合 8%+消費税

経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円+消費税

報酬金

経済的利益の額が300万円以下の場合 16%+消費税

経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円+消費税

例えば400万円の残業代を請求された場合、旧規程に基づいて着手金を計算すると、(400万円×5%+9万円)×1.1(消費税)=31万9000円程度を目安に着手金が算出されることになります。

旧日本弁護士連合会の旧報酬規程基準に拠らずに、手続の種類によって、すなわち交渉対応なのか、労働審判対応なのか訴訟対応なのかによって弁護士費用が変わる事務所も多いです。

例えば、交渉の場合は着手金~、労働審判の場合は~という規定の仕方です。

具体的な設定金額はまちまちですが、交渉の場合の着手金は、少なくとも20万円以上、労働審判や訴訟の場合は30万円から40万円以上はかかると思っておいた方が良いかもしれません。

着手金のほか、事件の終了時には報酬金が発生する形態の設定をする事務所が多いです。報酬金はどれだけの経済的利益があったか(通常は労働者からの請求額をどれだけ減額できたか)など、個別事情によってまちまちですが、着手金以上の報酬金が発生する場合が多いでしょう。

顧問契約を締結されている会社からのご依頼であれば、各事務所によって着手金や報酬金が割引かれる場合も多いです。なお、顧問契約の費用相場も事務所や顧問サービス内容によって異なりますが、月3万円~10万円程度に設定している事務所が多いでしょう。

いずれにせよ弁護士費用は各事務所の基準と事件の内容によって異なりますので、各事務所にご相談の上で、報酬額や算出方法については詳しく説明をしてもらうのが良いでしょう。依頼をした際には最初に委任契約書が交わされるはずですので、そこで金額、基準を明確にしてもらい、納得された上で契約されると、費用について不安なく弁護士に依頼できると思います。

8 残業代に関しては虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。虎ノ門法律経済事務所の強みとは!

(1)多数のトラブル解決実績

当事務所は、使用者側の顧問弁護士として多くの企業様から残業代を含む労務問題に関する相談、依頼を受けております。実際に生じた個別紛争の交渉問題、労働審判、訴訟等の多くの紛争事例において、解決に導いております。

(2)多様なバックグラウンドを持つ弁護士が在籍!

当事務所には元裁判官や労働問題を中心に扱う弁護士など多様なバックグラウンドを持った弁護士が在籍しており、弁護士ごとの強みを生かした柔軟な解決策を図ることができます。

(3)規則の策定に精通している弁護士や社会保険労務士も在籍。予防法務にも対応!

残業代請求のトラブルを未然に防ぐにあたっては、就業規則や労務管理の整備の部分が重要になってきます。

その点、当事務所は就業規則の策定に精通している弁護士のほか、社会保険労務士の資格を有している専門家も在籍しており、多角的な視点で予防法務に対応できる体制を整えています。

(4)虎ノ門法律経済事務所の歴史、評価

虎ノ門法律経済事務所では、前身の事務所を含めて1972年の創業以来、使用者側 の立場で多数の労働問題を解決してきた実績があり、豊富な経験と専門知識を活かした解決策を提供してきました。日本経済新聞でも2024年度の「企業側労働法務として頼れる弁護士5選」に選出されています。

虎ノ門法律経済事務所は既に法人全体で合計300社を超える法人と顧問契約を締結しており、経営者の方からの実践的な労務相談に既に対応しノウハウを蓄積しています。既に問題が生じている場合はもちろん、問題が顕在化していない予防法務的な観点からもお力になれますので、是非、虎ノ門法律経済事務所に一度ご相談ください。

湊 大地

弁護士法律問題に直面した際、一人で悩むのは苦しいことです。

私はそのような方々から気軽にご相談いただける、身近な弁護士でありたいと思っています。

相談者のお話を丁寧に伺った上で、法的トラブルを適切に解決できるよう、確かな法的知識や判断力を磨くべく、日々研鑽に努めております。